Im ersten Quartal des Jahres 2025 hat die US-Wirtschaft eine unerwartete Schrumpfung erlebt, die seit drei Jahren nicht mehr zu beobachten war. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,3 Prozent auf Jahresbasis, was einen deutlichen Rückgang gegenüber den 2,4 Prozent Zuwachs im vierten Quartal des Vorjahres bedeutet. Experten führen diesen Rückgang maßgeblich auf eine Importwelle zurück, die von amerikanischen Unternehmen ausgelöst wurde, um sich noch vor dem Inkrafttreten neuer Zölle mit Waren aus dem Ausland einzudecken. Dieses Verhalten führte zu einer Verschiebung der Handelsbilanz und damit zu einer Belastung des Wirtschaftswachstums insgesamt. Die komplexen Zusammenhänge hinter diesem Phänomen und deren Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftssektoren bieten ein faszinierendes Bild der US-Volkswirtschaft in einer Zeit permanenter politischer und wirtschaftlicher Umbrüche.

Die Rolle der Zölle steht im Zentrum der aktuellen Wirtschaftsentwicklung. Im Vorfeld angekündigter und eingeführter Importzölle reagierten viele Firmen auf die drohenden Zusatzkosten, indem sie Mengen ausländischer Waren in großer Zahl importierten, um die höheren Kosten in der Zukunft zu vermeiden. Diese Vorratskäufe vergrößerten das Importvolumen signifikant und sorgten dafür, dass die Handelsbilanz des Landes sich verschlechterte. Ein Handelsdefizit wirkt sich in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wie eine Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Produktion aus, weil Nettoimporte das BIP direkt schmälern. Diese Zoll-bedingte Verzerrung sorgte somit – trotz einer relativ robusten Inlandsnachfrage – für eine negative Entwicklung im BIP-Wachstum.

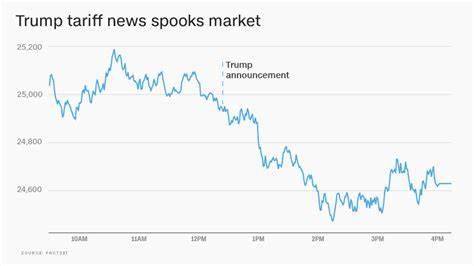

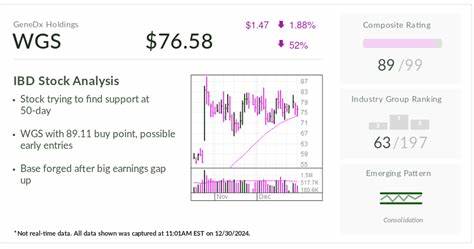

Die Aktienmärkte reagierten anfänglich mit deutlichen Kursverlusten auf die Veröffentlichung der Wachstumszahlen. Anleger zeigten sich verunsichert angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit, die von Protektionismus und Handelskonflikten ausgeht. Besonders betroffen waren technologieorientierte und zollsensible Unternehmen, deren Aktienkurse merklich nachgaben. Die langfristigen Folgen für Unternehmen, welche stark von globalen Lieferketten abhängig sind, erscheinen nach wie vor schwierig einzuschätzen. Dennoch konnten sich die Aktienmärkte im Laufe des Handelstages wieder etwas stabilisieren, getragen von Hoffnung auf eine baldige Beruhigung der Handelssituation und Berichten über anhaltend stabile Konsumausgaben.

Die Verbraucher in den USA zeigen trotz der düsteren Gesamtentwicklung weiterhin eine bemerkenswerte Kaufkraft. Die Konsumausgaben, die als Motor der US-Wirtschaft weithin gelten, blieben im ersten Quartal stabil und verhinderten einen noch tieferen Einbruch des Wirtschaftswachstums. Ökonomen sehen hierin einen wichtigen positiven Faktor, der andeutet, dass die Binnenwirtschaft trotz hoher Unsicherheit und steigender Importpreise robust bleibt. Dennoch besteht die Sorge, dass langfristig steigende Zölle die Preise für Verbraucher erhöhen und damit die Kaufkraft schmälern könnten, was in den kommenden Quartalen zu einer Abschwächung des Konsums führen würde. Politisch sind die Reaktionen auf den unerwarteten Schrumpfungsbericht gemischt.

Ehemaliger Präsident Donald Trump wies die Verantwortung für die Wirtschaftsdaten von sich und verwies auf den Amtsantritt seines Nachfolgers Joe Biden. Trump unterstrich seine Zuversicht, dass die angekündigten Zölle langfristig eine positive Wirkung haben werden, indem sie die Produktion wieder in die USA zurückverlagern und somit ein Wachstumsschub bevorsteht. Auf Gedeih und Verderb des Protektionismus auszurichten, bleibt allerdings umstritten, denn Experten warnen vor möglichen negativen Nebenwirkungen wie Handelskonflikten und Produktionsverlagerungen ins Ausland. Das aktuelle Wachstumsszenario wird insbesondere durch die anhaltende Unsicherheit bestimmt, die zahlreiche Unternehmen bei Investitionsentscheidungen begleitet. Erste Quartalsberichte von US-Firmen bestätigen dieses Bild: Manche Unternehmen sagten unverhohlen, dass die unklare Zollsituation Entscheidungsprozesse verzögere oder gar Investitionen beeinträchtige.

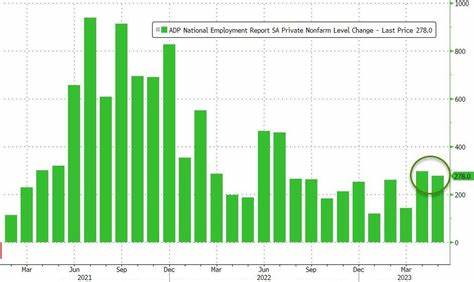

So berichteten Technologiefirmen und Plattformanbieter von verhaltenen Kundenentscheidungen, die sich direkt auf Umsätze und Gewinne auswirkten. Die Risiken durch wiederholte Änderungen der Handelsregeln und Bedingungen für Importe und Exporte werden dabei immer häufiger als wesentlicher Faktor für Investitionszurückhaltung genannt. Langfristig wird die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stark davon abhängen, wie sich die US-Handelspolitik weiterentwickelt und ob politische Entscheidungsträger Lösungen finden, um Handelskonflikte zu entschärfen. Ein wesentlicher Faktor wird auch sein, wie schnell sich die Unternehmen von dem Importvorratsaufbau erholen können. Da die Importe in einem solchen Maß vorgezogen wurden, dürfte es in den nächsten Quartalen zu einer Normalisierung kommen, die das BIP positiv beeinflussen könnte.

Allerdings steigen dadurch auch die Herausforderungen, ausreichende inländische Produzentenkapazitäten aufzubauen und nachhaltige Lieferketten zu schaffen, die von Zöllen und Handelsstreitigkeiten weniger betroffen sind. Die Auswirkungen der Wirtschaftsverlangsamung sind global spürbar. Die USA reichen eine zentrale Rolle im internationalen Handelssystem ein, sodass Veränderungen bei deren Handelsvolumen und Importen auch andere Volkswirtschaften betreffen. Insbesondere Länder mit starken Exportbeziehungen zu den USA beobachten die Entwicklung mit Sorge, da Abgaben auf Waren zu Umsatzeinbußen führen könnten. Andererseits ergeben sich für andere Nationen Chancen, wenn Unternehmen nach Alternativen für ihre Lieferketten suchen und sich neue Partnerschaften bilden.

Investoren achten daher sehr genau auf weitere Wirtschaftsdaten und politische Signale. Während einige Analysten kurzfristig von einer erhöhten Volatilität ausgehen, rechnen andere damit, dass sich die Börsen trotz Turbulenzen stabilisieren, sofern die Lage nicht weiter eskaliert und die Binnenkonjunktur solide bleibt. Die Entwicklung des Verbraucherpreisesindex und der Inflationsraten, die ebenfalls durch Zollpolitik beeinflusst werden, wird ebenfalls genau beobachtet, da steigende Kosten für Endverbraucher die Wachstumsraten zusätzlich dämpfen könnten. Im Fazit sind die jüngsten Zahlen zum US-Wachstum Ausdruck einer komplexen Gemengelage, bei der kurzfristige Effekte durch eine Importflut vor Zollerhöhungen den Rückgang des BIP bewirkten, während die Fundamentaldaten der Binnenwirtschaft nicht zum Einbruch beitragen. Die nächste Zeit wird zeigen, ob die Wirtschaft in den folgenden Quartalen wieder zu stabilen Wachstumsraten zurückkehren kann oder ob sich die Unsicherheiten dauerhaft festsetzen.

Die politische Führung und wirtschaftspolitische Entscheidungen werden in dieser Phase eine entscheidende Rolle spielen. Unternehmen, Verbraucher und Investoren müssen sich sowohl auf kurzfristige Schwankungen als auch auf einen möglicherweise anhaltenden Wandel in globalen Handelsbeziehungen einstellen. Klar ist, dass die Interaktion von Handelspolitik und Wirtschaftsentwicklung weiterhin ein Schlüsselthema für die US-Wirtschaft bleiben wird.