Traumatische Hirnverletzungen zählen zu den schwerwiegendsten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Jährlich erleiden hunderttausende Menschen allein in Deutschland und den USA solche Verletzungen, die nicht selten lebensbedrohlich sind und oft zu erheblichen langfristigen Behinderungen führen. Trotz des enormen medizinischen Fortschritts gab es lange Zeit keine grundlegenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Schädel-Hirn-Traumata (SHT) diagnostiziert und klassifiziert werden. Doch nun steht ein bahnbrechendes neues System in den Startlöchern, das nicht nur neue Hoffnung für Patienten bietet, sondern auch die wissenschaftliche Erforschung und Behandlung dieser Verletzungen erheblich voranbringen kann.Die bisherige Hauptmethode zur Beurteilung von Gehirnverletzungen ist die Glasgow-Koma-Skala.

Sie wurde vor Jahrzehnten entwickelt und misst die Bewusstseinslage des Patienten anhand einfacher Reaktionen wie Augenöffnung, verbale Reaktion und motorische Antwort. Mit Hilfe dieser Skala lassen sich Verletzungen in mild, moderat oder schwer kategorisieren. Dieses System ist jedoch aufgrund seiner Vereinfachung zunehmend unzureichend. So können Patienten mit als „mild“ eingestuften Verletzungen dennoch anhaltende Probleme wie Gedächtnisstörungen, Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwächen haben, während andere mit als „schwer“ klassifizierten Verletzungen erstaunliche Erholungen zeigen. Diese grobe Einteilung führt nicht nur zu Fehleinschätzungen bei der medizinischen Versorgung, sondern erschwert auch die Forschung, da Studien oft heterogene Patientengruppen vergleichen.

Ein Team aus rund 100 Neurologie- und Neurochirurgie-Experten aus 14 Ländern, geleitet von Dr. Geoffrey Manley von der Universität Kalifornien in San Francisco, hat sich der Herausforderung angenommen, die Klassifikation von Schädel-Hirn-Traumata grundlegend zu überarbeiten. Angestoßen wurde dieses Projekt auf Initiative der National Academies of Science, Engineering and Medicine, die vor einigen Jahren zu einer Neudefinition der Diagnosekriterien aufriefen. Aus dieser Kooperation entstand ein innovatives System, das am 20. Mai 2025 in der renommierten Fachzeitschrift Lancet Neurology veröffentlicht wurde.

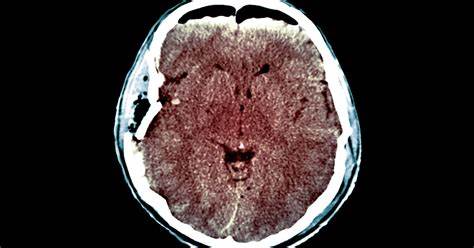

Das neue System behält als Grundlage zwar die Glasgow-Koma-Skala bei, erweitert diese jedoch um eine Vielzahl zusätzlicher klinischer Symptome und diagnostischer Verfahren. So fließen zum Beispiel posttraumatische Symptome wie Amnesie, Kopfschmerzen sowie eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen in die Bewertung mit ein. Gleichzeitig spielt die moderne Medizintechnik eine zentrale Rolle. Bildgebende Verfahren wie CT- und MRT-Scans erlauben eine genaue Visualisierung von Blutungen, Schädelbrüchen und weiteren Schäden. Besonders hervorzuheben ist die Integration von Blut-Biomarkern, sogenannten molekularen Indikatoren, die bei Hirnschäden im Blut nachweisbar sind.

Diese Biomarker könnten künftig sogar in Rettungswagen eingesetzt werden, um schnell und sicher zu entscheiden, ob ein Patient in ein spezialisiertes Traumazentrum gebracht werden muss.Eine weitere wichtige Neuerung des Systems besteht darin, dass die soziale Situation des Patienten bei der Prognose berücksichtigt wird. Faktoren wie familiärer Rückhalt, gleichzeitiger Substanzmissbrauch oder psychische Vorerkrankungen können erheblichen Einfluss auf die Heilungschancen haben. Diese ganzheitliche Sichtweise erlaubt es, die Behandlung individueller und besser auf den Einzelfall abgestimmt zu gestalten. So wird klar, dass zwei Menschen mit scheinbar identischem Schädel-Hirn-Trauma sehr unterschiedliche Verläufe erleben können.

Die Notwendigkeit für eine solche Weiterentwicklung ist dramatisch. Allein in den USA führen traumatische Hirnverletzungen jährlich zu mehr als 69.000 Todesfällen. Millionen Menschen leben mit den Folgeschäden und Beeinträchtigungen, die oft ihr gesamtes Leben prägen. Häufig werden Patienten mit einer sogenannten „leichten“ Hirnverletzung – einem Begriff, der im neuen System hinterfragt wird – nicht ausreichend behandelt.

Symptome wie anhaltende Konzentrationsprobleme, Müdigkeit oder Stimmungsschwankungen werden oft erst spät erkannt und nur unzureichend therapiert. Dies beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern verursacht auch erhebliche Belastungen im Gesundheits- und Sozialsystem.Das neue Klassifikationssystem soll nun sowohl die klinische Versorgung als auch die Forschung in diesem Bereich revolutionieren. Künftig können Ärzte mit präziseren Diagnosen besser einschätzen, welche Behandlungsschritte notwendig sind und welche Prognosen gerechtfertigt sind. Die Hoffnung ist groß, dass durch die engere Zusammenarbeit von Kliniker:innen und Forschenden schneller wirksame Medikamente und Therapieverfahren entwickelt werden.

Bislang verliefen zahlreiche klinische Studien mit enttäuschenden Ergebnissen – oft auch deshalb, weil die Einschlusskriterien zu ungenau waren und Patientengruppen sehr heterogen blieben.Die Einführung des Systems könnte auch gravierende ethische Implikationen mit sich bringen. So zeigen Fallbeispiele wie der eines Polizisten, den Dr. Manley einst betreute: Trotz eines zunächst sehr schlechten Zustands und wiederholter Prognosen, dass keine Genesung zu erwarten sei, erholte sich der Patient vollständig und kehrte in seinen Beruf zurück. Solche Geschichten verdeutlichen, wie gefährlich und fehleranfällig die bisherigen Kategorisierungen sind, wenn sie darüber entscheiden, ob Lebenserhaltungsmaßnahmen abgebrochen werden oder eine intensive Rehabilitation begann.

Eine genauere medizinische Bewertung schützt Patienten künftig davor, zu früh aufgegeben zu werden.Am Ende ist es gerade diese tiefgreifende Verbesserung der Diagnose und Patientenbewertung, die das neue System zu einer wegbereitenden Entwicklung macht. Durch den Einsatz moderner Diagnostik, das Einbeziehen psychosozialer Faktoren und die differenzierte Überprüfung von Symptomen wird der Begriff der Schädel-Hirn-Verletzung umfassender und realistischer definiert. Patienten erhalten dadurch eine Behandlung, die ihrer individuellen Situation gerecht wird und die besten Chancen für eine vollständige Genesung bietet.Natürlich ist die breite Umsetzung und Akzeptanz des neuen Systems eine Herausforderung.

Es bedarf umfangreicher Schulungen, Anpassungen in Kliniken und Rettungsdiensten sowie ein Umdenken in der medizinischen Forschung. Doch die international vernetzte Gemeinschaft der Neurowissenschaftler und behandelnden Ärzt:innen sind überzeugt, dass dies der richtige Schritt ist. Die Vision ist klar: Bessere Diagnosen und Klassifikationen werden Leben retten, Leid verringern und das Gesundheitssystem effizienter machen. Der Satz von Dr. Manley, „Wir können besser sein als die Kategorien mild, moderat und schwer“, fasst diese Motivation eindrücklich zusammen.

Zukünftig könnte eine Blutprobe im Rettungswagen oder der Hospitalsaufnahme die entscheidenden Informationen darüber liefern, wie schwerwiegend eine Hirnverletzung tatsächlich ist. Frühzeitige Eingriffe und gezielte Therapien könnten das Schicksal unzähliger Menschen verändern – und den Abstand zwischen Hoffnung und Ohnmacht verkürzen. Das neu entwickelte Klassifikationsmodell dieser Experten-Gruppe gilt als Meilenstein und etabliert den Fokus auf individuelle Patientenbedürfnisse statt auf starre, vereinfachte Kategorien.Damit eröffnet sich eine neue Ära in der Behandlung von Schädel-Hirn-Traumata, die derzeit in vielen Ländern umgesetzt und weiter erforscht wird. Die Konsequenzen sind weitreichend: Mehr Lebensqualität für Betroffene, weniger Fehldiagnosen und eine deutlich bessere Basis für klinische Studien.

All dies zusammen bildet die Grundlage für innovative Therapien, die vielleicht schon bald zahlreiche überlebende Patienten in ein normales und aktives Leben zurückbringen.Ganz grundsätzlich zeigt die Entwicklung, wie wichtig internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit ist. Wenn zahlreiche Expert:innen ihre Kompetenzen bündeln, können scheinbar festgefahrene medizinische Bereiche mit neuem Wissen und Technologien revolutioniert werden. Die Zukunft der Hirnverletztenversorgung sieht damit deutlich hoffnungsvoller aus als je zuvor – ein Fortschritt, der Leben rettet und die Medizin nachhaltig verändert.