Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung der Welt, hat seit ihrer Einführung im Jahr 2009 eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Eines der zentralen Merkmale von Bitcoin ist seine begrenzte Gesamtmenge von 21 Millionen Einheiten – eine feste Obergrenze, die im Protokoll verankert ist und sich nicht ändern lässt, ohne den Konsens der gesamten Community zu gefährden. Diese Begrenzung macht Bitcoin zu einem deflationären Asset und ist maßgeblich für seinen Wert. Mitte 2025 wurde eine wichtige Schwelle erreicht: etwa 93 Prozent aller Bitcoins sind bereits geschürft. Doch was bedeutet dieser Meilenstein für Anleger, Miner, und die Zukunft von Bitcoin insgesamt? Zunächst einmal gibt der aktuelle Stand Aufschluss darüber, wie viel Bitcoin-Angebot noch auf dem Markt erscheinen wird.

Von den 21 Millionen Bitcoins sind rund 19,6 Millionen bereits abgebaut, was 93,3 Prozent entspricht. Die noch verbleibenden etwa 1,4 Millionen Bitcoins werden in den kommenden Jahrzehnten mit immer geringerer Geschwindigkeit generiert. Das liegt an der sogenannten „Halbierung“ (Halving) des Bitcoin-Block Rewards, einem Mechanismus, der alle vier Jahre die Belohnung für das Schürfen neuer Blöcke halbiert. Zu Beginn lag die Blockbelohnung bei 50 Bitcoin, heute beträgt sie einen Bruchteil davon und wird bis etwa 2140 kontinuierlich abnehmen. Durch dieses exponentielle Verteilungssystem sind bereits über 87 Prozent aller Bitcoins bis Ende 2020 geschürft worden.

Mit jedem Halbierungszyklus verlangsamt sich die Ausgabe neuer Bitcoins drastisch. Während bis 2035 geschätzt 99 Prozent aller Bitcoins im Umlauf sein werden, wird das vollständige Mining bis zum Jahr 2140 andauern, weil die Belohnungen immer weiter schrumpfen und sich der Prozess asymptotisch der maximalen Menge annähert, ohne jemals ganz abzubrechen. Dieser Mechanismus lässt Bitcoin oft mit Gold vergleichen, da beide eine harte Begrenzung der physisch verfügbaren Menge besitzen. Gold hingegen wächst im Jahresvergleich um etwa 1,7 Prozent, die Bitcoin-Ausgabe hingegen sinkt transparent und planbar. Anders als physische Edelmetalle, deren Bestand von Fördermethoden und Entdeckungen abhängt, ist die Bitcoin-Menge vorhersehbar kalkulierbar und unveränderbar – eine Eigenschaft, die viele als „harte Knappheit“ bezeichnen.

Eine weitere wichtige Komponente, die Bitcoin noch knapper macht, ist der Verlust von Coins. Schätzungen renommierter Analysen wie von Chainalysis und Glassnode gehen davon aus, dass zwischen 3 und 3,8 Millionen Bitcoins dauerhaft verloren gegangen sind. Ursachen sind vergessene Passwörter, zerstörte Hardware oder schlichtweg Vernachlässigung der Wallets durch frühe Investoren. In manchen Fällen handelt es sich um enorme Adressen, zum Beispiel jene des Bitcoin-Schöpfers Satoshi Nakamoto, der ungefähr 1,1 Millionen Bitcoins besitzt, die bis heute nicht bewegt wurden. Dieser Verlust verknappt die tatsächlich verfügbare Bitcoin-Menge weiter.

Die zirkulierende Menge liegt daher vermutlich eher zwischen 16 und 17 Millionen, anstatt der auf 21 Millionen festgelegten Gesamtanzahl. Dies unterscheidet Bitcoin maßgeblich von anderen knappen Rohstoffen. Da verlorene Bitcoins nicht wiederhergestellt werden können, wird die reale Versorgung mit Bitcoins langfristig schrumpfen, was für Anleger ein wichtiger Faktor bei Bewahrung des Werts ist. Die Zukunft des Bitcoin-Minings bleibt spannend, auch wenn der Großteil der Coins bereits ausgegeben ist. Oft wird diskutiert, ob der Rückgang der Block Rewards die Sicherheit des Netzwerks gefährden könnte.

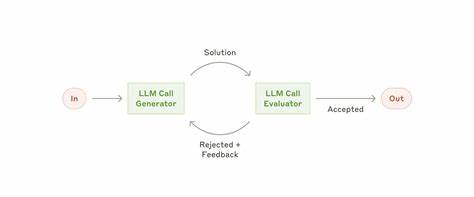

Mining ist nicht nur eine Frage der Belohnungen, sondern auch der Wirtschaftlichkeit. Bitcoins neuer Wert entsteht aus Gebühren, die Nutzer für Transaktionen zahlen, und daraus, dass Minen durch die Anpassung der Mining-Schwierigkeit kontinuierlich ihren Wettbewerb anpassen. Sinkt der Miner-Ertrag, scheiden ineffiziente Minen aus dem Rennen aus, was eine Absenkung der Schwierigkeit nach sich zieht und verbleibenden Minern erlaubt, kosteneffizienter zu arbeiten. Die Netzwerkstabilität bleibt so erhalten. Diese selbstregulierenden Mechanismen wurden schon mehrfach auf die Probe gestellt, zum Beispiel als China 2021 Mining komplett verbot.

Die globale Rechenleistung fiel innerhalb von Wochen um mehr als 50 %, das Netzwerk arbeitete aber reibungslos weiter. Schon kurze Zeit später erholte sich die Hashrate dank neuer Mining-Standorte beispielsweise in Nordamerika und Europa. Spannend ist auch die Entwicklung der Transaktionsgebühren. Am 20. April 2024 überschritten die Bitcoin-Miner mit dem Runes-Protokoll an einem einzigen Tag über 80 Millionen US-Dollar an Gebühren, was erstmals die Einnahmen aus den Block Rewards überstieg.

Dies zeigt, dass das Netzwerk auch in einer Phase sinkender Block Rewards sehr rentabel für Miner sein kann, vorausgesetzt, das Interesse und die Nutzung von Bitcoin bleiben hoch. Ein Aspekt, der häufig diskutiert wird, ist der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks. Trotz offener Debatten über den ökologischen Fußabdruck regelt sich der Energiebedarf automatisch nach der Wirtschaftlichkeit der Miner. Wenn Preise sinken oder Kosten steigen, reduzieren sich schrittweise ineffiziente Anbieter. Zudem ziehen viele Miner heute vermehrt erneuerbare Energiequellen zur Stromversorgung heran.

Laut dem Cambridge Centre for Alternative Finance stammen inzwischen 52 bis 59 Prozent des Mining-Energiebedarfs aus nachhaltigen Quellen. Regulierungen fördern dabei zunehmend sauberen Strom und behindern fossile Energiegewinnung. Bitcoin zeigt sich somit als ein sich selbst regulierendes System, dessen knappe Verfügbarkeit, steigende Nutzungsrelevanz und schlanke Energiebilanz perspektivisch seine Stellung stärken dürften. Die Tatsache, dass bereits 93 Prozent der Bitcoins existieren und dennoch Wachstumspotential bei Bewahrung der Sicherheit und Nachhaltigkeit besteht, macht das Ökosystem für Investoren und Beobachter gleichermaßen spannend. Auf lange Sicht könnte sich zwischen tatsächlich zirkulierendem Bitcoin und dauerhaft verlorenem Bestand eine wirtschaftliche Trennung ergeben.

![United States Marine Corps Artificial Intelligence Implementation Plan [pdf]](/images/CA41E5E4-1D2B-46A2-BAEA-55A29F5FAE15)