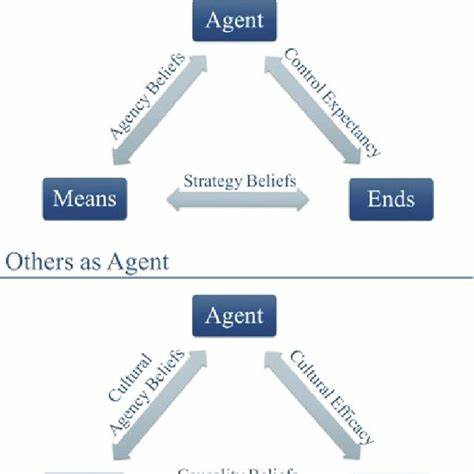

Die Expedition von Dakar nach Djibouti zwischen 1931 und 1933 stellt eines der faszinierendsten Kapitel der Erkundungs- und Reiseforschung des frühen 20. Jahrhunderts dar. Diese außergewöhnliche Reise durchquerte den afrikanischen Kontinent von Westen nach Osten und symbolisierte den menschlichen Forscherdrang und die technologischen Errungenschaften jener Zeit. Die Reise war geprägt von zahlreichen Herausforderungen, politischen Spannungen und logistischen Härten. Neben den bekannten Berichten und dokumentierten Expeditionserfolgen wurden im Nachgang auch sogenannte Gegenermittlungen bzw.

Counter Investigations angestellt, die neue Erkenntnisse liefern und bisherige Darstellungen kritisch hinterfragen. Die Analyse dieser Gegenuntersuchungen eröffnet ein differenziertes Bild der damals herrschenden Umstände und Beweggründe. Die historische Bedeutung der Dakar-Djibouti Expedition beruht nicht allein auf dem überwundenen geografischen Hindernissen, sondern ebenso auf der kulturellen und politischen Dimension, die mit der Kolonialzeit verbunden ist. Im Zeitraum 1931 bis 1933 erstreckte sich die Routenführung über verschiedene Klimazonen und ethnische Regionen, wobei die Expeditionsteilnehmer mit Schwierigkeiten wie der Wüste Sahara, politischer Instabilität und infrastrukturellen Defiziten konfrontiert wurden. Die ursprünglichen Berichte dokumentieren technische Innovationen, Logistikmethoden und persönliche Erfahrungen, allerdings hinterließen diese Aufzeichnungen auch Fragen hinsichtlich Objektivität und Vollständigkeit.

Die sogenannten Gegenermittlungen, die in verschiedenen Archiven in Form von Memoranden, geheimen Berichten und verschollenen Dokumenten festgehalten sind, widmen sich primär der kritischen Überprüfung der offiziellen Expeditionsergebnisse. Diese Untersuchungen regen zum Nachdenken darüber an, inwieweit politische Einflussnahme und koloniale Interessen die öffentliche Darstellung der Expedition beeinflussten. Aus den Gegenberichten geht hervor, dass es Zweifel an einigen Angaben bezüglich der Routenverläufe, der Anzahl der Überlebenden und der bewältigten Aufgabenkerne gab. Ebenso hinterfragen Experten die Art und Weise der verwendeten Technologien, die teilweise euphemistisch als bahnbrechend beschrieben wurden, obgleich sie unter realen Umständen an ihre Grenzen stießen. Die Dokumentation dieser Gegenermittlungen zeigt ein differenziertes Bild von Teilnehmern und Beobachtern.

Insbesondere sind Berichte von kritischen Journalisten, unabhängigen Forschern und lokal betroffenen Bevölkerungsgruppen aufschlussreich. Diese Quellen sprechen von vielfältigen Aspekten, die in der offiziellen Darstellung kaum vorkommen. So wird in den Gegenberichten die Rolle der einheimischen Bevölkerung oft deutlicher thematisiert — sowohl im Sinne von unbezahlter, zum Teil erzwungener Unterstützung als auch durch den Einfluss, den diese Gemeinschaften auf den Erfolg oder Misserfolg der Expedition hatten. Die oftmals idealisierte Schilderung der Expedition rückt durch die Gegenuntersuchungen in ein realistischeres Licht, das soziale Ungleichheiten und Machtverhältnisse offenlegt. Ein weiterer zentraler Aspekt der Gegenermittlungen betrifft die politische Dimension der Reise.

Die Route durch zwei Kolonialreiche – das französische Westafrika und das französisch kontrollierte Ostafrika – wurde politisch hochsensibel betrachtet. Die Expeditionstitel und deren propagandistische Verwendung waren Teil imperialer Bestrebungen, den Einfluss Frankreichs auf dem Kontinent zu festigen. Die Gegenberichte legen nahe, dass die ursprünglichen Dokumentationen diese politischen Motivationen bewusst verschleierten oder verharmlosten, um das Image eines reinen Forschungsprojekts aufrechtzuerhalten. Die Gegenermittlungen werfen somit Fragen zur Authentizität und Zweckbindung der vorliegenden Quellen auf. Technisch gesehen wäre ein weiterer Fokus auf die Herausforderungen der Fahrzeuge und Ausrüstung in der damaligen Zeit interessant.

Die in den Gegenermittlungen dargelegten Ausfälle, Reparaturpausen und Navigationsprobleme geben Aufschluss darüber, wie stark die Expedition von äußeren Faktoren beeinflusst wurde. Dies widerspricht teilweise den modernen Rekonstruktionen, die von einer reibungslosen und effizienten Überquerung berichten. Derartige Differenzen laden Historiker dazu ein, eine ganzheitlichere Interpretation der damaligen Erlebnisse und Leistungen zu entwickeln und die technischen Grenzen des frühen Automobilzeitalters zu berücksichtigen. Nicht zuletzt besitzen die Gegenermittlungen auch aus methodischer Sicht großen Wert. Die Vielfalt der Quellen, wie Audioaufzeichnungen, Tagebücher, Karten und Fotografien, wird umfassender ausgewertet, um Widersprüche, ideologische gefärbte Darstellungen und Fehlerquellen zu identifizieren.

Die Forschung zeigt, wie sich historische Narrative durch neue Erkenntnisse wandeln. Was ursprünglich als reibungsloser und erfolgreicher Abenteuerzug gefeiert wurde, erweist sich durch die neue Perspektive als komplexes Geflecht sozialer, technischer und politischer Herausforderungen. Der Einfluss dieser Gegenuntersuchungen ist heute deutlich spürbar. Moderne wissenschaftliche Arbeiten und dokumentarische Produktionen zum Thema „Dakar-Djibouti“ beziehen diese Materialfülle ein, um ein ausgewogeneres Bild zu zeichnen. Ferner bieten sie wichtige Anhaltspunkte für vergleichende Studien zu ähnlichen Expeditionen und deren Nachbereitung in kolonialen Kontexten.

![Dakar-Djibouti (1931-1933): Counter Investigations [pdf]](/images/8E7EC862-27A7-4596-A1EC-937549EEE0F8)