Bioprinting gilt als eine der bahnbrechendsten Entwicklungen in der medizinischen Forschung. Traditionell ist die Herstellung von Geweben und therapeutischen Strukturen durch 3D-Druck auf externe Verfahren angewiesen, bei denen Material außerhalb des Körpers angefertigt und dann implantiert wird. Doch eine bahnbrechende Innovation aus dem kalifornischen California Institute of Technology (Caltech) verändert dieses Paradigma grundlegend. Die Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, die es erlaubt, biokompatible Strukturen direkt im Inneren des Körpers zu erzeugen – und das alles ohne eine einzige Hautöffnung oder Operation. Im Kern dieser neuen Technik steht ein Verfahren namens Deep tissue In vivo Sound Printing (DISP).

Diese Ultraschall-gesteuerte Methode nutzt die Kraft fokussierter Schallwellen, um injizierte Flüssigmaterialien, sogenannte Bio-Inks, punktgenau an der gewünschten Stelle innerhalb von Gewebe in ein stabiles Gel zu verwandeln. Eine revolutionäre Idee, die das Betreten von Organen und das Drucken in bislang unerreichbaren Tiefen ermöglicht. Die übliche Herangehensweise an 3D-Druck verlässt sich auf physische Düsen, die Material schichtweise auftragen. Für den medizinischen Einsatz im Körperinneren wäre diese Methode nicht praktikabel, weil sie auf offene Zugänge angewiesen ist. DISP setzt stattdessen auf ultraschalldippen Temperaturanstiege von wenigen Grad Celsius, um eine molekulare Reaktion auszulösen, die das flüssige Bio-Ink in ein festes Hydrogel umwandelt.

Durch das präzise Fokussieren der Ultraschallwellen lässt sich der Körper von außen ansteuern, ohne Gewebe verletzen zu müssen. Entscheidend für den Erfolg des Verfahrens sind sogenannte Liposomen, winzige Fettkapseln, die mit bioaktiven Substanzen gefüllt sind. Diese Kapseln bleiben bei normaler Körpertemperatur stabil, öffnen sich jedoch durch die leichte Erwärmung an der Zielstelle und setzen Wirkstoffe frei. In diesem Fall enthalten sie Vernetzungsmoleküle, die mit den Polymerketten des Bio-Inks reagieren und so das Gel vernetzen und stabilisieren. Alginate aus Algen oder Gelatine aus Schweinehaut bilden die Basis der meisten Bio-Inks.

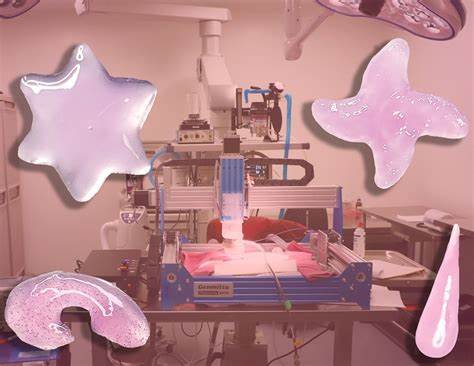

Beide Stoffe sind seit langem in der Medizin etabliert, da sie gut vom Körper vertragen werden. Ein weiteres Highlight der Innovation ist die Einbindung von Gasvesikeln, kleine, proteinbasierte Nanostrukturen, die Ultraschallwellen besonders stark reflektieren. Sie fungieren als Kontrastmittel und ermöglichen es den Forschern, den Druckvorgang in Echtzeit zu überwachen. So kann sichergestellt werden, dass das Material genau an der richtigen Stelle verfestigt wird und keine unerwünschten Nebenwirkungen auftreten. Die Möglichkeiten von DISP sind vielfältig: Neben einfachen geometrischen Formen wie Sternen oder Tröpfchen konnten die Forscher auch funktionale Strukturen drucken, die lebende Zellen enthalten oder mit leitfähigen Nanomaterialien ausgestattet sind.

Diese Erweiterungen erlauben Anwendungen in der Sensorik, zur Wundversorgung oder im Bereich der regenerativen Medizin, etwa beim Aufbau von Muskel- oder Nervengewebe. Ein beeindruckender Testlauf fand an Tieren statt. Bei Mäusen wurde ein langsam freisetzender Wirkstoffspeicher nahe einem Blasentumor gedruckt, um das Medikament lokal und über längere Zeit freizusetzen. Dies könnte zukünftig die Effektivität von Chemotherapien verbessern und zugleich Nebenwirkungen reduzieren. Bei Kaninchen demonstrierten die Entwickler, dass die Technik auch mehrere Zentimeter tief im Muskelgewebe funktioniert.

Dort wurden stabile Hydrogelgerüste gedruckt, die als Gerüst für Geweberegeneration dienen könnten. Sicherheit spielte bei der Entwicklung eine wichtige Rolle. Die verwendeten Materialien zeigten keine schädlichen Reaktionen. Noch wichtiger ist, dass die gedruckten Gele bei Bedarf vollständig aufgelöst und wieder entfernt werden können. Dazu nutzt man gängige chemische Mittel, die auch in der Behandlung von Schwermetallvergiftungen Anwendung finden.

So lässt sich ein Implantat als temporäre Lösung einsetzen, ohne dauerhafte Rückstände im Körper zu hinterlassen. Verglichen mit früheren Ansätzen, die auf Licht- oder Ultraschalltechnologie setzten, vermeidet DISP einige der bislang größten Herausforderungen. Klassische Lichtverfahren scheitern meist wegen mangelnder Eindringtiefe und Streuverlusten im Gewebe. Ultraschallmethoden erzeugten oftmals unerwünschte Nebenwirkungen wie Mikrobubbles, die das umliegende Gewebe schädigen können. Durch die Aktivierung der Liposomen über sanfte Erwärmung lassen sich diese Probleme minimieren und gleichzeitig die Präzision stärken.

Diese neue Richtung im Bioprinting verspricht mehr als nur einen technologischen Fortschritt. Sie könnte grundlegend verändern, wie Krankheiten in Zukunft behandelt werden – mit minimalinvasiven Therapien, die den Patienten schonen und bei denen komplexe Strukturen direkt dort entstehen, wo sie gebraucht werden. Gerade bei Tumoren, chronischen Wunden oder nervlichen Defiziten könnte diese Technologie einen erheblichen Unterschied machen. Bis zur breiten klinischen Anwendung sind zwar noch umfangreiche Studien und regulatorische Prüfungen erforderlich. Doch der derzeitige Erfolg zeigt, dass sich bereits heute neue Perspektiven für die Medizin auftun.

Die Kombination aus präziser Ultraschallsteuerung, innovativen Bio-Ink-Materialien und Echtzeit-Monitoring ist ein überzeugendes Beispiel für interdisziplinäre Forschung, die von Ingenieurskunst und Biowissenschaften gleichermaßen lebt. Das Potenzial, komplexe Gewebe im Körper zu drucken, ohne die natürliche Hautbarriere zu durchbrechen, könnte die Chirurgie auf lange Sicht revolutionieren. Nicht mehr Skalpell und große Eingriffe bestimmen den Therapieverlauf, sondern fein abgestimmte Schallwellen, die gezielt Wirkstoffe, Zellen und Gewebeformen im Verborgenen aufbauen. Diese Vision von biokompatibler Architektur im lebenden Organismus rückt mit DISP immer näher. Forscher, Ärzte und Entwickler sind gleichermaßen begeistert von den Perspektiven, die sich hier eröffnen.

Die Anpassungsfähigkeit der Bio-Inks ermöglicht die Herstellung von maßgeschneiderten Lösungen für ganz unterschiedliche medizinische Herausforderungen. Ob bioelektronische Implantate, funktionelle Gerüste für Geweberegeneration oder langzeitwirksame Arzneidepots – die Bandbreite der Anwendungen ist beeindruckend. Zusätzlich dazu dürfte die Patientenerfahrung stark verbessert werden. Weniger Schmerz, geringeres Infektionsrisiko und kürzere Heilungszeiten sind nur einige der Vorteile, die eine ultraschallbasierte Bioprinting-Technologie mit sich bringen kann. Gerade Patienten, die ambulante und schonende Therapien bevorzugen, könnten davon profitieren.

Darüber hinaus hat die Methode auch das Potenzial, Forschung und Entwicklung in der Wirkstofftestung und personalisierten Medizin voranzutreiben. Die direkte Erzeugung von Gewebeformationen im Körper ermöglicht es, Reaktionen in realer Umgebung zu studieren, was bisher nur bedingt möglich war. Dieser Ansatz könnte zu schnelleren und präziseren Erkenntnissen führen. Insgesamt steht das Projekt synonym für einen zukunftsweisenden Schritt in der Medizin. Bioprinting über Ultraschall zeigt eindrucksvoll, dass digitale Fertigung und medizinische Therapie zunehmend verschmelzen.

Diese Symbiose verspricht nicht nur bessere Behandlungsergebnisse, sondern auch einen fundamentalen Wandel im Verständnis und Umgang mit Krankheit und Heilung. Die kommenden Jahre werden spannend sein, wenn sich diese Technologie weiterentwickelt und erste klinische Studien starten. Mit jedem Fortschritt wächst die Hoffnung, dass Therapien künftig noch individueller, schonender und effizienter gestaltet werden können – und dies, ohne die Haut des Patienten zu verletzen.