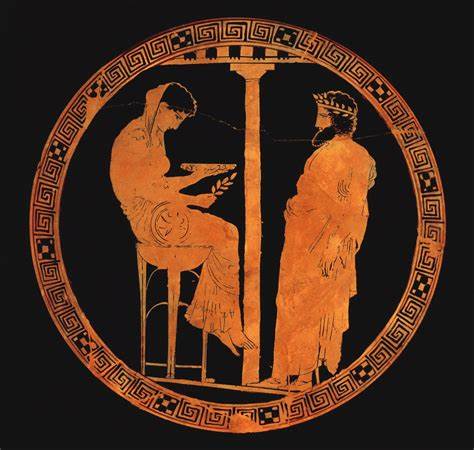

Die antike Welt war reich an Glaubensvorstellungen und spirituellen Praktiken, von denen das Orakel von Delphi als eines der bedeutendsten gilt. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten, die dieses Orakel konsultierten, war Xenophon, ein griechischer Historiker und Philosoph. Seine Beschreibung der Konsultation bei der Pythia gibt uns wertvolle Hinweise auf die genaue Durchführung der Rituale und den Stellenwert, den die antiken Griechen göttlichen Eingebungen zuschrieben. Xenophons Frage an die Pythia drehte sich um die Suche nach göttlichem Beistand und Führung auf einer geplanten Reise. Dabei richtete er sich direkt an Apollo und stellte die spezifische Frage, zu welchen Göttern er Opfer bringen und beten solle, um die Reise erfolgreich und sicher zu meistern.

Diese sehr gezielte Bitte zeigt, wie wichtig die richtige Formulierung der Fragestellung war, um eine aussagekräftige und hilfreiche Antwort vom Orakel zu erhalten. Die genaue Art der Frage war dabei nicht zufällig, denn Xenophon erhielt später sogar Kritik von seinem Lehrer Sokrates dafür, dass die Frage nicht optimal formuliert gewesen sei. Der Ablauf der Orakelkonsultation war streng ritualisiert und bestand aus mehreren Schritten. Zunächst musste Xenophon eine Opfergabe, typischerweise in Form eines pelanos, einem Opferkuchen, erstehen und diesen auf dem Altar verbrennen, während er eine kurze Hymne zum Lob Apollos rezitierte. Das gemeinsame Singen der Delphischen Paean und das Opfern des pelanos signalisierte Respekt vor dem Gott und bereitete den Raum für die folgende Weissagung vor.

Diese rituelle Handlung war kein bloßer Formalismus, sondern wurde als notwendiges Mittel angesehen, um das göttliche Wort überhaupt empfangen zu können. Ein weiterer faszinierender Schritt bestand darin, einen Ziegenbock mit Wasser zu besprenkeln, um zu prüfen, ob Apollo bereit war, zu sprechen. Ein Schaudern oder Zucken des Tieres wurde als positives Omen gewertet. Erst dann wurde das eigentliche Gebet gesprochen, in dem eine kurze Bitte an den Gott formuliert wurde. Es folgte die eigentliche Opferung des Tieres, die eng mit der Weissagung verbunden war.

Die Pythia, die als Priesterin des Apollon fungierte, bestieg anschließend das heilige Dreibein und gab die Orakelantwort in gereimter, oftmals rätselhafter Form. Diese sorgsam ausgeführten Rituale machen deutlich, dass eine einfache Frage ohne Vorbereitung und Opfergaben keine ernstzunehmende Antwort hervorrufen konnte. Vielmehr war das Orakel ein Prozess, der Respekt und Hingabe erforderte. In diesem Sinn gleicht die antike Praxis den heutigen Methoden, um verlässliche Antworten von komplexen Systemen – wie beispielsweise modernen KI-Modellen – zu erhalten. Es ist nicht ausreichend, nur einmal eine einfache Frage zu stellen, ohne Kontext oder Vorbereitung, und eine präzise Antwort zu erwarten.

Xenophons Bericht und die beschriebenen Rituale legen zudem nahe, dass Wissen und Erfolg stark vom Dialog mit der göttlichen Instanz abhingen. Während heute moderne Nutzer von KI-Lösungen häufig enttäuscht sind, wenn die erste Antwort Fehler oder Halluzinationen enthält, erkannten die antiken Griechen die Notwendigkeit eines mehrstufigen Prozesses, bei dem Rückfragen und genaues Nachhaken den Wahrheitsgehalt steigerten. Diese Parallele hilft dabei, unsere Erwartungen an intelligente Systeme realistischer zu gestalten. Darüber hinaus wirft die Konsultation der Pythia durch Xenophon Fragen nach der Quellenlage und der historischen Genauigkeit der überlieferten Rituale auf. Es gibt kein vollständiges, einheitliches Dokument, das exakt beschreibt, wie die Orakelbefragungen abliefen.

Verschiedene antike Autoren, darunter Herodot, Plutarch und sogar Philosophen wie Aristoteles, geben unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Darstellungen. Somit ist Xenophons Text eine von mehreren hypothetischen Rekonstruktionen, die auf fragmentarischen Quellen basieren. In der heutigen Forschung und öffentlichen Diskussion um antike Orakel ist Xenophons Bericht ein zentraler Bezugspunkt, weil er sowohl Aspekte von Glauben und Ritual als auch von Kommunikationsprozessen sichtbar macht. Die Beziehung zwischen Mensch und Transzendenz war komplex und von gegenseitiger Erwartung geprägt. Xenophon zeigt auf, wie wichtig nicht nur der Glaube an die göttliche Macht war, sondern auch die eigene präzise Vorbereitung und respektvolle Ansprache.

Die Bedeutung der Pythia und die Praxis der Orakelbefragung sind auch aus anthropologischer Sicht faszinierend. Sie zeigen, wie menschliche Kulturen seit jeher nach Orientierung in einer unsicheren Welt suchen. Die Kombination aus Opfer, Gesang und mystischem Ritual diente nicht nur der spirituellen Klärung, sondern auch der sozialen Ordnung, indem Entscheidungen göttlich legitimiert wurden. Das Orakel von Delphi diente so als „Schnittstelle“ zwischen dem menschlichen Handeln und vermeintlich höheren Mächten. Gleichzeitig verdeutlicht Xenophons Bericht, dass Orakel nicht als absolut verlässlich angesehen wurden.

Die Antworten waren oft mehrdeutig, rätselhaft oder erforderten Interpretation. Dieser Umstand verband sich mit dem Glauben, dass der Suchende selbst Verantwortung trug, die Botschaften zu entschlüsseln und daraus Handlungsschritte abzuleiten. Somit war das Orakel kein einfacher Wegweiser, sondern ein komplexes System kultureller Kommunikation. Die Parallele zur heutigen Nutzung von Künstlicher Intelligenz ist unverkennbar. Moderne Systeme liefern Informationen, die sorgfältig eingeordnet und kritisch geprüft werden müssen.

Die Nutzerinnen und Nutzer sind gefordert, sich mit den Antworten auseinanderzusetzen, gegebenenfalls Folgefragen zu stellen und somit den Dialog zu verlängern. Nur so können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Der Dialog um die Pythia zeigt auch, dass spirituelle Praktiken und technologische Entwicklungen in verschiedenen Zeitaltern ähnliche Herausforderungen in der Kommunikation mit einer in gewissem Maße unergründlichen Instanz darstellen. Die „heilige“ Sprache des Orakels, bestehend aus Ritual und Symbolik, wird heute ergänzt durch die algorithmische Sprache moderner Maschinen. Letztlich liefert Xenophons Beschreibung der Orakelbefragung ein Spiegelbild der menschlichen Suche nach Wissen und Sicherheit in unsicheren Lebenslagen.