Das Starlink Nutzerterminal ist ein essenzieller Bestandteil des ambitionierten Projekts von SpaceX, um weltweit Satelliteninternet verfügbar zu machen. Während Starlink als Dienst weithin bekannt ist, gibt ein genauer Blick auf das Nutzerterminal einen faszinierenden Einblick in die technische Komplexität der Lösung und deren Innovationspotenzial. Starlink ermöglicht die Verbindung zu Satelliten im niedrigen Erdorbit, um so auch in abgelegenen oder infrastrukturschwachen Regionen Highspeed-Internet bereitzustellen. Die Nutzerterminals dienen hierbei als Schnittstelle zwischen den Satelliten und den Endverbrauchern. Ein vollständiges Starlink Nutzerterminal besteht aus einem Router und einer Antenne.

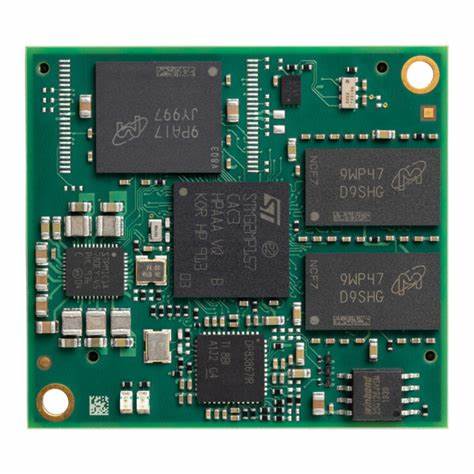

Die Antenne, auch User Terminal Antenna (UTA) genannt, ist das eigentliche Herzstück, das die Kommunikation mit den Satelliten übernimmt. Der Fokus dieser Analyse liegt deshalb auf dem Innenleben dieser Antenne. Die Hardware des UTAs weist eine beeindruckende Komplexität auf, wobei die Größe der Hauptplatine nahezu der des Gehäuses entspricht. Die Hauptseite ist vom RF-Frontend-Bereich dominiert, in dem hochentwickelte Chips von STMicroelectronics verbaut sind. Diese übernehmen die Funkfrequenzverarbeitung und sorgen für die präzise Übertragung und den Empfang der Satellitensignale.

Auf der anderen Seite konzentrieren sich die Steuerungskomponenten, inklusive eines speziell für SpaceX angefertigten SoCs. Dieser besitzt eine Quad-Core Cortex-A53 Architektur, deren Details jedoch größtenteils unter Verschluss gehalten werden. Interessanterweise weist das Design der Platine gewisse Parallelen zu herkömmlichen IoT-Geräten auf, was auf eine durchdachte Kombination von Hightech-Komponenten und bewährten Industrie-Standards schließen lässt. Die Firmware des Nutzerterminals wurde nach aufwändiger Extraktion von der eMMC-Speicherkomponente analysiert. Da keine offensichtlichen Debug-Schnittstellen vorhanden sind, musste der Chip direkt vom PCB entfernt und ausgelesen werden.

Überraschenderweise sind große Teile der Firmware unverschlüsselt, was Einblick in das Boot-Verfahren, den Kernel sowie in diverse ausführbare Programme und Konfigurationsdateien ermöglicht. Die Software-Architektur zeigt eine Trennung, in der der Linux-Kernel grundlegende Aufgaben wie Hardware-Ansteuerung und Prozessverwaltung übernimmt, während das eigentliche Netzwerkmanagement durch eine Benutzerlandanwendung in C++ erfolgt, welche paketorientierte Datenverarbeitung effizient abwickelt. Diese Architektur erinnert an moderne Netzwerkframeworks wie DPDK, die die direkte Arbeit im Speicherraum des Nutzerprogramms begünstigen, um Latenzzeiten zu minimieren. Die Firmware beinhaltet ebenfalls verschiedene Funktionen, die je nach Hardwarekonfiguration unterschiedliche Geräteprofile erkennen und entsprechend die passende Logik laden. Dies zeigt eine flexible Softwarestruktur, die den vielseitigen Einsatz der Plattform unterstützt.

Neben dem Hauptprozessor ist im UTA auch ein spezieller Sicherheitschip integriert, der STSAFE-A110 von STMicroelectronics. Dieser Chip erfüllt hohe Sicherheitsstandards und bietet eine sichere Root of Trust, die unabhängig vom Haupt-SoC ist. Er verwaltet eindeutige Gerätekennungen, öffentliche Zertifikate und generiert symmetrische Schlüssel für die sichere Datenübertragung. Die Präsenz eines solchen Sicherheitsmoduls unterstreicht die Bedeutung von Schutzmechanismen im sensiblen Bereich der Satellitenkommunikation. Während der Analyse fanden sich auch interessante Details, die auf versteckte Funktionen hinweisen.

So existiert eine Anwendung namens Ethernet Data Recorder, die Netzwerkpakete anhand bestimmter Filter aufzeichnen kann. Die Daten beziehen sich offenbar auf Satelliten-Telemetrie und werden mit hardwarebasierten Schlüsseln verschlüsselt. Dies lässt eher auf eine Überwachungsfunktion im Sinne der Systemdiagnose als auf das Sammeln von Nutzerdaten schließen. Bemerkenswert ist, dass das Nutzerterminal bei Inbetriebnahme eine Vielzahl von vorinstallierten SSH-Schlüsseldateien aufweist und der SSH-Port permanent im lokalen Netzwerk offen ist. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Sicherheit und Zugriffskontrolle auf, besonders bei Geräten, die direkt beim Endnutzer stehen.

Die stetige Weiterentwicklung von Starlink spiegelt sich auch in der Integration von Laser-Inter-Satellitenverbindungen wider, die unabhängig von Bodenstationen eine schnellere und stabilere Kommunikation ermöglichen. Dadurch kann beispielsweise in Konfliktgebieten, wo keine lokale Infrastruktur vorhanden ist, der Zugriff auf Nachbarländer gewährleistet werden. Die strategische Bedeutung solcher Technologien ist enorm und eröffnet auch sicherheitspolitische und offensive wie defensive Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Weltraumkommunikation. Die technische Analyse des Nutzerterminals zeigt, dass SpaceX ein komplexes Zusammenspiel aus Hardware, Firmware und Sicherheitsmechanismen realisiert hat, das das Fundament für ein globales Satelliteninternet mit hoher Leistungsfähigkeit bildet. Die Kombination von hochspezialisierten Komponenten und flexibler Softwarearchitektur macht das Starlink-Terminal gleichermaßen innovativ wie robust.

Gleichzeitig eröffnen sich Herausforderungen in puncto Datenschutz und Systemsicherheit, denen sowohl Entwickler als auch Nutzer künftig Aufmerksamkeit schenken sollten. Im Zeitalter digitaler Vernetzung und zunehmender Weltraumnutzung ist das Verständnis solcher Technologien von entscheidender Bedeutung, um die Chancen optimal zu nutzen und Risiken zu minimieren. Die Untersuchung des Starlink Nutzerterminals bietet daher nicht nur technische Erkenntnisse, sondern auch wichtige Impulse für die weitere Entwicklung sicherer und effizienter Kommunikationssysteme.