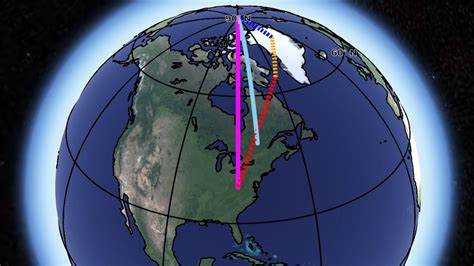

Die Veränderungen des weltweiten Klimas sind eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Oft wird der Klimawandel als ein linearer Prozess verstanden, bei dem sich Erwärmung und Eisschmelze stetig fortsetzen. Doch aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen ein differenzierteres Bild und verdeutlichen, wie komplex und dynamisch das Klimasystem tatsächlich ist. Insbesondere überraschende Trends der Eisbedeckung an beiden Polen fordern alte Annahmen heraus und erfordern einen neuen Blick auf die Klimadynamik und deren zukünftige Entwicklung. Wissenschaftler der Tongji-Universität in China haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, die eine unerwartete Kehrtwende in der Eisbilanz der Antarktis beobachtet.

Nach Jahrzehnten kontinuierlichen Eisverlusts zeichnet sich seit 2021 eine deutliche Zunahme der Eismasse ab. Diese Veränderung wurde mit Hilfe von hochpräzisen Satellitendaten aus dem GRACE-Programm (Gravity Recovery and Climate Experiment) ermittelt, welches seit 2002 genaue Messungen der Eismasse liefert. Trotz des grundsätzlich anhaltenden Trends der Eisschmelze konnte 2021 bis 2023 eine Umkehrung festgestellt werden. Die Stabilisierung oder sogar Zunahme von Eis in der Antarktis hat wichtige Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel. Während der Rückgang von Gletschern und Eisschilden direkt zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt, könnte ein vorübergehender Eisaufbau den Anstieg etwas bremsen.

Dennoch bleibt der Gesamteffekt des globalen Eisverlusts konsistent: Die Erde erwärmt sich weiterhin, wenn auch mit regional sehr unterschiedlichen Folgen. Parallel zu den Beobachtungen in der Antarktis zeigen Untersuchungen an der Arktis ebenfalls eine überraschende Entwicklung. Forscher aus den USA und Großbritannien fanden heraus, dass sich der Verlust des Meereises dort in den letzten zwei Jahrzehnten verlangsamt hat. Diese „Pause“ im Rückgang des Arktiseises könnte sich nach aktuellen Modellen noch weitere Jahrzehnte erstrecken, was von vielen Forschern als eine unerwartete Entwicklung angesehen wird. Die Ursache für diese Verlangsamung ist derzeit nicht vollständig geklärt und unterstreicht die hohe Komplexität der polaren Klimasysteme.

Die langsamer als erwartete Eisschmelze in der Arktis steht im Kontrast zu früheren, optimistisch bis alarmistischen Vorhersagen, die unter anderem von Politikern wie John Kerry geäußert wurden. So war ursprünglich prognostiziert worden, dass die Arktis bis 2013 komplett eisfrei sein würde. Diese Vorhersage konnte sich nicht bestätigen, was zeigt, dass selbst die fortschrittlichsten Modelle mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind. Daraus lässt sich lernen, sowohl vorsichtig mit wissenschaftlichen Prognosen umzugehen als auch langfristig resilientere Strategien zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln. Die Erkenntnisse der neuen Studien verdeutlichen vor allem eines: Der Klimawandel verläuft nicht zwangsläufig in eine einzige Richtung, und es gibt zahlreiche Rückkopplungen, natürliche Variationen und unerwartete Phänomene, die das System in Bewegung halten.

Während die Erderwärmung unbestritten ist und menschengemachte Treibhausgasemissionen eine treibende Kraft darstellen, ist das regionale und kurzfristige Verhalten des Klimas äußerst variabel. Diese Komplexität hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Klimapolitik und die öffentliche Diskussion. Einerseits zeigt sie, dass Übertreibungen und apokalyptische Szenarien, die nicht eintreten, zu einer Skepsis in der Bevölkerung führen können. Andererseits bedeutet die Beobachtung von unerwarteten Veränderungen nicht, dass der Klimawandel nicht real oder nicht ernsthaft wäre. Vielmehr weist sie darauf hin, dass politische Entscheidungen auf fundierten, pragmatischen und zugleich flexiblen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten.

Deshalb gewinnt der Begriff der „Energie-Realität“ zunehmend an Bedeutung. Statt einen rigorosen, mitunter wirtschaftlich riskanten Weg zu einer ausschließlich netzfreien Energieversorgung einzuschlagen, rücken Ziele wie die effiziente Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und Zugänglichkeit sowie die Senkung der Energiekosten in den Fokus. Dabei bieten Technologien wie die Kernenergie oder der beschleunigte Ausstieg aus der Kohleverstromung praktikable Hebel, um klimaschädliche Emissionen zu senken, ohne den gesellschaftlichen Wohlstand zu gefährden. Die Actualität der polaren Eisphänomene zeigt uns, dass der Klimawandel eine große Bandbreite von Einflüssen hat, die nicht nur von den Emissionen abhängen. Auch Landnutzung, Verschmutzung der Luft und Veränderungen in der Vegetation spielen wichtige Rollen im komplexen Gefüge des globalen Klimas.

Daraus resultieren lokale und regionale Variationen, die mit Unsicherheiten verbunden sind und es erschweren, exakte Prognosen für einzelne Gebiete zu erstellen. Eine kluge Klimapolitik muss deshalb sowohl das Ziel der Dekarbonisierung verfolgen als auch Strategien entwickeln, um die Folgen des Klimawandels bestmöglich zu bewältigen. Dies umfasst Maßnahmen des Risikomanagements, die Anpassungen an klimatische Schwankungen ermöglichen, und die Förderung von widerstandsfähigen Infrastrukturen. Überraschende Entwicklungen wie das Wiederanfrieren von Eis an den Polen erinnern uns daran, dass das Verständnis des Klimasystems kontinuierlich erweitert und präzisiert werden muss. Historisch betrachtet hat das Klima der Erde immer wieder überraschende Wendungen genommen.

Extreme Wetter- und Klimaphasen hatten bereits in der Vergangenheit immense Auswirkungen auf Gesellschaften und Bevölkerungen weltweit. Das 19. Jahrhundert beispielsweise war geprägt von großen Klimaschwankungen mit Folgen, die in manchen Fällen den Tod von Millionen Menschen verursachten. Solche Ereignisse mahnen uns, dass wissenschaftliche Forschung und politische Vorbereitung zentrale Bausteine für den Umgang mit Klimaveränderungen sind. Eine gut finanzierte und unabhängige Klimaforschung ist daher unerlässlich.

Kürzungen bei der Finanzierung von Klimadaten und Forschungsprogrammen können fatale Folgen haben, weil sie unsere Fähigkeit mindern, rechtzeitig auf neue und unerwartete Entwicklungen zu reagieren. Die heutigen Überraschungen in der Polarforschung sollten vielmehr als eine Motivation verstanden werden, Forschung und Monitoring weiter voranzutreiben und nicht als Argument gegen Klimaschutz oder Wissenschaftsjournalismus. Insgesamt stellt sich heraus, dass der Klimawandel nicht als einheitlicher, ununterbrochener Prozess verstanden werden kann. Die beobachteten Veränderungen bei der Poleisbedeckung demonstrieren, dass das Erdsystem hochkomplex ist und dynamischen Schwankungen unterliegt. Dieses Wissen fordert alle Akteure – von Wissenschaft und Politik bis hin zur Gesellschaft – zu mehr Offenheit gegenüber den Unsicherheiten, Verantwortung beim Umgang mit Risiken und Pragmatismus in der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft auf.

Die Herausforderungen sind immens, aber es besteht zugleich großes Potenzial, durch innovative Technologien und fundierte Analysen Lösungen zu finden, die sowohl Umweltschutz als auch wirtschaftliches Wachstum fördern. Die Geschichte der Erde lehrt uns, mit Resilienz und Anpassungsfähigkeit auf das Unvorhersehbare zu reagieren – eine Lehre, die heute aktueller ist denn je.