Die Einführung autonomer Fahrzeuge hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht, doch insbesondere im Bereich der Ferntransporte erlebt die Innovation nun einen bedeutenden Meilenstein: Die ersten fahrerlosen Sattelzüge bewältigen mittlerweile reguläre Langstreckenrouten im amerikanischen Bundesstaat Texas. Dabei überwinden sie Herausforderungen, die den Gütertransport seit Jahrzehnten prägen, und bieten das Potenzial, die gesamte Logistikbranche zu transformieren. Das Unternehmen Aurora, ein Pionier auf dem Gebiet der autonomen Fahrtechnik, hat als erstes Unternehmen eine kommerzielle Dienstleistung mit fahrerlosen Lkw gestartet. Die eingesetzten Fahrzeuge verbinden die Metropolregionen Dallas und Houston, zwei wichtige Drehkreuze für Warentransport und Handel. Die Kooperation mit bekannten Kunden wie Uber Freight und Hirschbach Motor Lines verdeutlicht das wachsende Vertrauen in die Sicherheit und Effizienz dieser neuen Technologie.

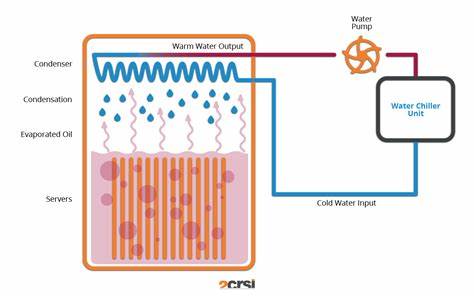

Insbesondere bei zeit- und temperaturkritischen Gütern setzen die Unternehmen bereits auf die autonomen Transporte, was einen bedeutenden Schritt in der praktischen Anwendung von selbstfahrenden Lastwagen markiert. Die Technologie hinter den Fahrzeugen basiert auf einer Kombination aus hochentwickelten Sensoren und Rechensystemen. Diese erlauben es den Lkw, die Umgebung in einer Reichweite von über hundert Metern präzise zu erfassen und zu analysieren. In den letzten vier Jahren hat Aurora seine Systeme auf öffentlichen Straßen mit menschlicher Aufsicht getestet und dabei mehr als drei Millionen Meilen sicher zurückgelegt. Ein besonderer Meilenstein war das erfolgreiche Absolvieren von über 1.

200 Meilen ohne eine aufsichtführende Person im Fahrzeug – ein bedeutender Fortschritt in Richtung vollautonome Fahrweise. Die Vorteile autonomer Lkw im Güterverkehr sind vielschichtig. Neben der Minimierung menschlicher Fehler gilt insbesondere die kontinuierliche Verfügbarkeit als großer Pluspunkt. Fahrer können durch Arbeitszeiten und Erholungsphasen begrenzt sein, während autonome Fahrzeuge potenziell rund um die Uhr im Einsatz sein könnten, was die Transportzeiten und Lieferzyklen drastisch verkürzen würde. Zudem könnte diese Technologie helfen, Mangel an qualifizierten Fahrern zu adressieren, ein Problem, das die Logistikbranche seit Jahren beschäftigt.

Die Reduzierung von Unfällen und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz durch optimierte Fahrweise sind weitere positive Effekte, die Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen ansprechen. Autonome Lkw sind jedoch nicht ohne Herausforderungen. Sicherheit bleibt das wichtigste Thema in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch in der regulatorischen Landschaft. Einige Gewerkschaften, die die Interessen von Lkw-Fahrern vertreten, äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Arbeitsplatzverluste sowie der Sicherheit im Straßenverkehr durch fahrerlose Fahrzeuge. Auch staatliche Behörden, wie die amerikanische Federal Motor Carrier Safety Administration, zeigen sich kritisch bei bestimmten Vorschlägen autonomer Firmen, etwa beim Ersatz traditioneller Warnsysteme an liegengebliebenen Fahrzeugen durch neuartige Beacons am Fahrerhaus.

Neben regulatorischen Hürden erfordert der flächendeckende Einsatz autonomer Sattelzüge erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Datenmanagement. Die Straßenverkehrsinfrastruktur muss beispielsweise mit geeigneten digitalen Systemen kompatibel sein, um eine sichere Kommunikation und Navigation der Fahrzeuge zu gewährleisten. Auch die Datensicherheit und der Schutz vor Cyberangriffen sind essenzielle Aspekte, die bei der Entwicklung und Einführung autonomer Transportsysteme Berücksichtigung finden müssen. Der Markt für autonomes Fahren in der Logistik zieht große Technologiekonzerne und Start-ups gleichermaßen an. Neben Aurora sind Firmen wie Gatik, Kodiak Robotics und Waymo wichtige Akteure.

Während Gatik sich auf kurzen Strecken mit festen Routen für Einzelhändler spezialisiert hat, fokussiert Kodiak Robotics auf regionale Langstrecken unter Begleitung von Sicherheitsfahrern. Waymo hat seine autonome Lkw-Sparte mittlerweile eingestellt, konzentriert sich jedoch weiterhin stark auf fahrerlose Fahrdienste. Die unterschiedlichen Ansätze spiegeln die Vielzahl der Herausforderungen wider, aber auch die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten autonomer Fahrzeuge. Die Entscheidung von Aurora, den Betrieb ohne Sicherheitsfahrer zu starten, ist ein klares Signal an den Markt, dass die Technologie als ausgereift angesehen wird. Die Expansion plant das Unternehmen weiter: Bis Ende 2025 sollen zusätzliche fahrerlose Lkw integriert werden, um die Kapazitäten zu erhöhen und die Flächendeckung zu erweitern.

Langfristig könnte diese Entwicklung die Struktur von Transport und Logistik grundlegend verändern. Darüber hinaus hat die Einführung autonomer Lkw auch Auswirkungen auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Effizientere Fahrweisen und optimierte Streckenplanung könnten den Kraftstoffverbrauch und damit die CO2-Emissionen erheblich senken. Dies steht im Einklang mit globalen Bemühungen zur Reduzierung des Klimafußabdrucks im Verkehrssektor. Gleichzeitig könnte der geringere Bedarf an Fahrern zu veränderten Arbeitsmarktstrukturen führen, was Umschulungen und neue berufliche Perspektiven im Bereich der Fahrzeugüberwachung und Technikinstandhaltung notwendig macht.

Insgesamt markiert der Start der fahrerlosen Sattelzüge eine neue Ära in der Transportwelt. Die Realisierung regulärer, autonomer Langstreckenrouten zeigt, dass die Technologie das Potenzial hat, traditionelle Logistikprozesse zu revolutionieren. Dennoch stehen sowohl Unternehmen als auch Gesetzgeber vor der Aufgabe, Sicherheitsstandards, ethische Fragen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgfältig abzuwägen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie schnell und in welchem Umfang autonome Fahrtechnologien die Branche verändern. Fest steht, dass sie einen bedeutenden Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Güterverkehrs leisten können, indem sie Effizienz steigern, Kosten senken und gleichzeitig neue Herausforderungen meistern.

In dieser dynamischen Phase bleibt es spannend, die Entwicklungen zu verfolgen und die Auswirkungen sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die Gesellschaft intensiv zu analysieren.