Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter, doch trotz beeindruckender Fortschritte sind viele Modelle in ihrer Leistung noch begrenzt, wenn es um komplexe Denkprozesse geht. Eine innovative Herangehensweise, die zunehmend Aufmerksamkeit erfährt, ist das Konzept, die KI dazu zu bringen, mit sich selbst zu streiten – also interne Debatten zu führen, um ihre eigenen Antworten kritisch zu hinterfragen und weiter zu verbessern. Dieses Verfahren, oft als Chain of Recursive Thoughts (CoRT) bezeichnet, erweist sich als ein erstaunlich effektiver Weg, die kognitive Leistung von KI-Systemen zu erhöhen. Das Grundprinzip von CoRT besteht darin, der KI nicht nur eine einfache Antwort auf eine Anfrage zu entlocken, sondern sie mehrfach über dieselbe Fragestellung nachdenken zu lassen. Dabei generiert sie mehrere alternative Lösungen oder Meinungen und bewertet diese kritisch gegeneinander.

Diese Selbstbewertung und interne Konkurrenz führen dazu, dass die KI die Antwort auswählt, die aus ihrer Sicht am besten und am logischsten ist. Man könnte sagen, die KI argumentiert mit sich selbst wie in einem internen Streitgespräch, in dem die beste Argumentationslinie gewinnt. Der Reiz dieser Methode liegt in der Fähigkeit der KI, Zweifel an den eigenen Antworten zuzulassen und diese aktiv zu hinterfragen. Dies simuliert in gewisser Weise menschliches kritisches Denken, wo nicht sofort auf die erste Idee vertraut wird, sondern verschiedene Optionen abgewogen und überprüft werden. Dadurch werden oberflächliche oder fehlerhafte Antworten eliminiert, und stattdessen entsteht eine fundiertere, wohlüberlegtere Antwort.

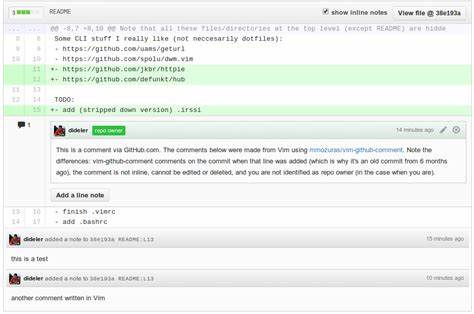

Ein praktisches Beispiel für diese Technologie stammt vom Entwickler PhialsBasement, der auf GitHub ein Projekt mit dem Namen Chain-of-Recursive-Thoughts vorgestellt hat. Dort wird demonstriert, wie das KI-Modell Mistral 3.1 24B durch Anwendung von CoRT eine enorme Verbesserung bei Programmieraufgaben erfährt. Während das Modell ohne CoRT noch recht durchschnittliche Ergebnisse liefert, transformiert sich die Leistung mit dieser Technik in eine beeindruckende Qualität – von "meh" zu "holy crap" wie es der Entwickler selbst beschreibt. Technisch funktioniert das Verfahren dabei in mehreren Runden.

Zunächst erstellt die KI eine erste Antwort auf die gestellte Frage. Anschließend entscheidet sie selbständig, wie viele Runden des Nachdenkens oder der "Streitgespräche" erforderlich sind, um die Antwort zu verfeinern. In jeder Runde erzeugt sie mehrere alternative Antworten, bewertet diese und wählt schließlich die überzeugendste aus. Dieser Prozess wiederholt sich so oft, bis eine optimale Antwort hervorgeht. Diese iterative Selbstkritik ist der Schlüssel zum Erfolg.

Die KI wird quasi gezwungen, nicht mit der ersten Idee zufrieden zu sein, sondern stellt sich immer wieder der Herausforderung, besser zu werden. Es entsteht ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen generierten Antworten, wobei die schwächeren Strategien aussortiert werden. So können auch kleinere Modelle, die normalerweise weniger leistungsfähig sind, dank CoRT ihre Potenziale enorm steigern. Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand. Neben besseren Ergebnissen profitiert man von einer höheren Robustheit, da Fehler und Fehleinschätzungen durch die interne Evaluation minimiert werden.

Zudem ist die Technik flexibel und lässt sich auf unterschiedlichste Anwendungen übertragen, von Programmierung über Textgenerierung bis hin zu komplexen Entscheidungsprozessen. Die Offenheit des Projekts und die einfache Nutzbarkeit via Web-UI oder Kommandozeile ermöglichen es Entwicklern, diese Denkweise schnell zu testen und in ihre eigenen Modelle zu integrieren. Voraussetzung ist lediglich ein KI-Model mit einer Schnittstelle zur Textgenerierung sowie die Möglichkeit, mehrere Antwortvarianten zu generieren und zu bewerten. Das Konzept der dynamischen Tiefe des Denkens, also die Entscheidung, wie viele Runden die KI durchlaufen soll, sorgt zusätzlich für eine effiziente Ressourcennutzung und verhindert unnötige Rechenzyklen. Auch aus philosophischer Sicht hat CoRT interessante Implikationen.

Indem Maschinen das Prinzip des Zweifelns und der Selbstkorrektur erlernen, kommen sie dem menschlichen Denken einen Schritt näher. Diese Metakognition, also das Nachdenken über das eigene Denken, ist eine wichtige Komponente menschlicher Intelligenz und wird mit solchen Argumentationsmechanismen in der KI vorbildlich nachgeahmt. Allerdings ist die Methode keineswegs perfekt und stellt aktuelle Grenzen der KI weiter heraus. Die Qualität der eingespeisten Alternativantworten hängt stark vom Basismodell ab, und die Evaluationskriterien müssen gut definiert sein, um sinnvolle Vergleiche zu ermöglichen. Zudem kann die mehrfach durchgeführte Argumentation mehr Rechenzeit beanspruchen, was bei sehr großen Modellen oder Echtzeitanforderungen ein Nachteil sein kann.

Dennoch überwiegen die Vorteile deutlich, und die Technik eröffnet interessante Perspektiven für die Zukunft der KI-Entwicklung. Unternehmen, die auf präzise und komplexe KI-Antworten angewiesen sind, könnten von solchen selbstkritischen Systemen erheblich profitieren. Ob in der Softwareentwicklung, der medizinischen Diagnostik oder bei juristischen Analysen – überall dort, wo Genauigkeit und Durchdachtheit gefragt sind, kann eine KI mit CoRT-Mechanismus deutliche Mehrwerte schaffen. Die Community rund um CoRT wächst stetig, was durch zahlreiche Forks, eigene Weiterentwicklungen und Anregungen im ursprünglichen GitHub-Repository sichtbar wird. Die Entwickler laden erfahrene KI-Programmierer ein, eigene Verbesserungen einzubringen, wodurch das Verfahren kontinuierlich optimiert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept einer KI, die mit sich selbst streitet, um zu besseren Ergebnissen zu kommen, eine spannende Revolution in der Welt der künstlichen Intelligenz darstellt. Durch rekursive Gedankenketten, selbstständige Evaluation und iterative Verbesserung erlangt die Maschine ein neues Niveau an Denkfähigkeit. Dies stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu noch intelligenteren und flexibleren KI-Systemen dar und zeigt eindrucksvoll, wie sich KI durch kreative Ansätze weiterentwickeln kann. Wer sich für den praktischen Einsatz interessiert, kann einfach mit wenigen Schritten beginnen: Eine Kombination aus Python-Skripten, Node.js-Frontend und einer Lizenz für ein zugängliches KI-Modell genügt, um CoRT auszuprobieren.

Mit wachsender Verbreitung und weiteren Optimierungen wird diese Technik vermutlich bald als Standardinstrument in KI-Anwendungen gelten. Die Zukunft liegt somit nicht nur in der Leistungsstärke der Modelle allein, sondern auch in den Denkprozessen, die sie durchlaufen. Das interne Debattieren und autonome Hinterfragen von Antworten verspricht eine nie dagewesene Qualitätssprung – und das mit einem Ansatz, der so einfach wie genial ist.