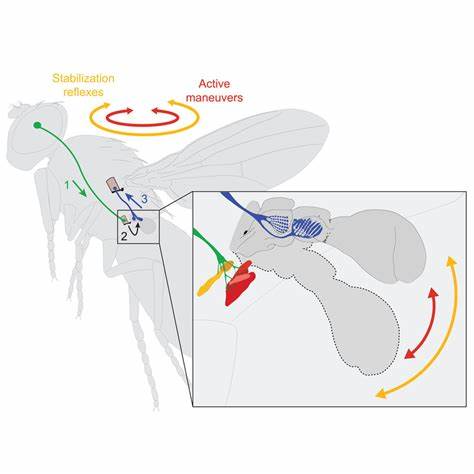

Fliegen sind außergewöhnliche Flugkünstler. Ihre Fähigkeit, blitzschnell zu manövrieren und in der Luft zu schweben, ist eng mit einem kleinen, aber essentiellen Organ verbunden: dem Haltere. Dieses Organ, das sich hinter den Flügeln befindet, fungiert als eine Art biologisches Gyroskop und sorgt dafür, dass die Fliege während des Fluges stabil bleibt. Trotz seiner winzigen Größe spielt das Haltere eine zentrale Rolle für die Flugsteuerung und Balance der Insekten. Doch wie genau entsteht dieses komplexe Strukturelement? Eine aktuelle Studie des Instituts für Neurowissenschaften des Miguel Hernández Universität in Zusammenarbeit mit dem spanischen Nationalen Forschungsrat bietet neue Einsichten in die Entwicklung und Struktur des Halteres und hebt dabei überraschende Details hervor, die alte Annahmen infrage stellen.

Das Haltere ist mehr als nur ein einfacher Anhang. Lange Zeit wurde angenommen, dass diese Struktur hohl ist und lediglich eine passive Rolle spielt. Die neue Forschung zeigt jedoch deutlich, dass innerhalb des Halteres ein ausgeklügeltes internes Netzwerk existiert, das seine Form stabilisiert und somit seine Funktion als Flugstabilisator ermöglicht. Elektronenmikroskopische Untersuchungen offenbaren eine komplexe innere Architektur, die vergleichbar ist mit architektonischen Stützelementen oder Verspannungen bei Bauwerken. Ohne diese innere Verbindung droht das Haltere sich auszudehnen und zu deformieren, was seine flugmechanische Effizienz deutlich reduziert.

Der Prozess der Haltere-Entwicklung beginnt während der Metamorphose, wenn die Fliege sich vom Larvenstadium zum Erwachsenentier wandelt. Die Flügel und Haltere entstehen aus einer ursprünglich dünnen Zellschicht. Ein zentrales Element bei der Ausformung des Halteres ist der Abbau einer Kollagen-reichen extrazellulären Matrix, die die beiden Oberflächen des Organs trennt. Der Abbau dieser Matrix erlaubt es den Zellen, sogenannte zelluläre Fortsätze auszubilden. Diese Fortsätze verbinden die dorsal (rückseitig) und ventral (bauchseitig) gelegenen Flächen des Halteres miteinander und etablieren dadurch ein inneres Gerüst, das viel Stabilität verleiht.

Ergänzend zu Kollagen ist die Proteinstruktur Laminin von entscheidender Bedeutung, da sie Bestandteil der extrazellulären Matrix ist und hilft, die Verbindungen zwischen den Zellen zu stabilisieren. Zusammen formen diese Komponenten eine Art biologisches Verspannungssystem. Dieses Netzwerk hält das Haltere prall und stellt sicher, dass es seine charakteristische runde Form behält, die für seine Funktion als Gyroskop notwendig ist. Experimente mit genetisch veränderten Fruchtfliegen, bei denen dieser interne Stabilisierungsmechanismus gestört wurde, zeigten eindrucksvoll, wie wichtig das innere Netzwerk ist: Ohne die Fortsätze verliert das Haltere seine Form und kann die Stabilität im Flug nicht mehr gewährleisten. Interessant ist außerdem, dass das Haltere unter ständiger mechanischer Spannung steht.

Ein Zug wirkt am Ansatz des Organs, während ein anderer die Verbindung zur äußeren Cuticula des Insekts aufrechterhält. Das innere neuronale Netzwerk wirkt genau gegen diese gegensätzlichen Kräfte, wodurch eine Balance geschaffen wird, die die Form und Funktion des Halteres garantiert. Diese Erkenntnisse unterstreichen, wie präzise biologische Organismen mechanische Kräfte regulieren können, um komplexe Strukturen mit spezifischen Funktionen hervorzubringen. Der Einsatz moderner Technologien wie hochauflösender Elektronenmikroskopie und Live-Bildgebung ermöglichte den Forschenden, die Entstehung des Halteres in Echtzeit zu verfolgen und die feinen zellulären Veränderungen sichtbar zu machen. Dabei wurde deutlich, wie dynamisch der Prozess ist, und wie eng die zellulären Abläufe während der Metamorphose abgestimmt sind, um ein funktional optimiertes Flugstabilisierungssystem auszubilden.

Die Studie hat weitreichende Bedeutung, die über die Biologie der Fruchtfliege hinausgeht. Sie liefert wertvolle Grundlagen zu der Frage, wie organspezifische Formen und Strukturen bei Tieren entstehen. Dieses Verständnis ist zentral für verschiedenste Bereiche der Entwicklungsbiologie, da Formgebung und mechanische Stabilität von Organen eng miteinander verknüpft sind. Die Entschlüsselung solcher Mechanismen kann wichtige Impulse für die biomedizinische Forschung liefern, beispielsweise in der Gewebezüchtung oder bei biomimetischen Anwendungen in der Technik. Die Erkenntnis des biologisch integrierten und mechanisch koordinierten Tensornetzwerks innerhalb des Halteres könnte der Ausgangspunkt für neue Entwicklungen in der Materialwissenschaft sein.

Ingenieure könnten sich von diesem System inspirieren lassen, um leichte, flexible und dennoch stabile Strukturen zu konstruieren, die sich selbstständig an Belastungen anpassen. Solche biomimetischen Ansätze gewinnen in Zeiten von nachhaltiger und innovativer Technik immer mehr an Bedeutung. Nicht zuletzt zeigt die Forschung, welcher Wert interdisziplinäre Zusammenarbeit und moderne Forschungsinstrumente haben. In Kooperation mit internationalen Partnern wie der Tsinghua Universität aus China sowie weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen in Spanien konnte ein umfassendes Bild der Haltere-Entwicklung erstellt werden. So wird klar, dass biologisches Verständnis, technische Expertise und innovative Methoden Hand in Hand gehen müssen, um komplexe biologische Fragen zu beantworten und dadurch neue technologische Horizonte zu eröffnen.

Zusammenfassend liefert die Studie tiefe Einblicke in die Entwicklung des Halteres bei Fliegen, der als biologisches Gyroskop den Fluginsekten die nötige Stabilität verschafft. Die Entdeckung des inneren Verspannungssystems zeigt nicht nur die Präzision biologischer Konstruktionen, sondern eröffnet auch Potenziale für neue technologische Innovationen und ein besseres Verständnis der Formbildungsmechanismen in der Tierwelt. Fliegen wachsen ihre Gyroskope also nicht zufällig heran, sondern formen sie mittels eines hochkomplexen Systems, das biologische Funktion und mechanische Belastbarkeit perfekt kombiniert.