Die Fähigkeit, Bewegungen in unserer Umgebung wahrzunehmen, ist für das tägliche Leben von zentraler Bedeutung – sei es beim Überqueren einer Straße, beim Beobachten von Sportereignissen oder beim Erkennen von schnell vorbeiziehenden Objekten. Insbesondere die Wahrnehmung schneller Bewegungen ist eine komplexe Leistung unseres visuellen Systems, die jedoch durch verschiedenste biologische und psychologische Faktoren begrenzt ist. Über die letzten Jahrzehnte wurden in der Neurowissenschaft und Psychophysik zahlreiche Studien durchgeführt, die sich mit den Grenzen der visuellen Wahrnehmung beschäftigen. Eine bedeutende Entdeckung birgt nun die Erkenntnis, dass die Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen, insbesondere der schnellen Sakkaden, eng mit diesen Wahrnehmungsgrenzen verknüpft sind. Die Gesetze, die das Bewegungsverhalten unserer Augen steuern, scheinen direkt die Grenzen vorzugeben, bei denen wir Hochgeschwindigkeitsbewegungen visuell erfassen können.

Sakkaden: Die schnellsten Bewegungen unseres Körpers Sakkaden sind schnelle, ruckartige Augenbewegungen, mit denen wir unseren Blickpunkt von einem Ort im visuellen Feld auf einen anderen verlagern. Sie sind erinnerlich als jene blitzschnellen Bewegungen, die unsere Augen beim Lesen oder bei der Betrachtung einer komplexen Szenerie vollziehen. Diese Bewegungen geschehen unbewusst und treten mit einer unglaublichen Frequenz auf – geschätzt etwa 10.000 Mal pro Stunde während des wachen Zustands. Die Geschwindigkeit und Dauer der Sakkaden sind dabei nicht zufällig, sondern unterliegen festen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die als „Main Sequence“ bezeichnet werden.

Dieses Prinzip beschreibt eine exakte Beziehung zwischen der Amplitude (dem Winkel, den die Augenbewegung umfasst), der Dauer und der Geschwindigkeit der Bewegung: Je größer die Amplitude, desto länger dauert die Bewegung und desto höher ist ihre Spitzengeschwindigkeit. Verbindung von Sakkaden-Kinematik zu Wahrnehmungsgrenzen In der aktuellen Forschung hat sich gezeigt, dass die kinematischen Eigenschaften der Sakkaden nicht nur ein motorisches Phänomen sind, sondern unmittelbar Einfluss darauf haben, welche Bewegungen wir wahrnehmen können. Konkret bildet das Zusammenspiel von Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer der Sakkaden eine Grenze, jenseits derer schnelle Bewegungen vom Gehirn nicht mehr als kontinuierliche Bewegung erkannt werden, sondern nur als diskrete Positionsänderung wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass der visuelle Apparat auf natürliche Weise auf die Geschwindigkeiten und Distanzen optimiert ist, die ebenfalls von den Augenbewegungen vorgegeben werden. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass visuelle Reize, die sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die mit typischen Sakkaden übereinstimmen, bei stabiler Fixation erst dann verschwinden, wenn deren Geschwindigkeit proportional zur „Main Sequence“ der Sakkaden ist.

Mit anderen Worten: Unsere Wahrnehmung ist an die Bewegungsprofile angepasst, die durch diese Augenbewegungen verursacht werden – und zwar so, dass schnellere Bewegungen, die über diese Grenzen hinausgehen, nicht mehr als Bewegung, sondern eher als ein schneller Sprung wahrgenommen werden. Dieses Phänomen wurde durch verschiedene Versuchsaufbauten bestätigt, die präzise bewegte Gabor-Patch-Stimuli während strikter Fixation präsentierten und die subjektive Sichtbarkeit der Bewegung erhoben. Die Rolle statischer Endpunkte Ein zentraler Befund in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung statischer Endpunkte der Bewegung. In der natürlichen Sicht ist ein Objekt vor und nach einer Sakkade meist vorhanden und statisch. Die Präsenz solcher statischen visuellen Informationen am Anfang und am Ende einer Bewegung bewirkt, dass die stark beschleunigte oder schnelle Bewegung unterwegs für das Bewusstsein ausgeblendet wird – ein Effekt, der als sakkadische Unterdrückung oder „saccadic omission“ bekannt ist.

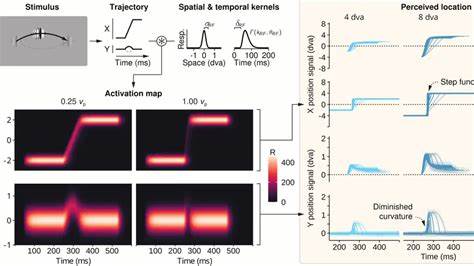

Studien zeigen, dass die Sichtbarkeit von schnellen Bewegungen stark von der Dauer abhängt, während der diese statischen Endpunkte sichtbar bleiben. Sobald solche Verankerungen fehlen, lässt sich eine Bewegung auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten erkennen, was auf die Bedeutung dieser Endpunkte für die Wahrnehmung hindeutet. Computermodelle: Erklärung durch frühe visuelle Verarbeitung Zur Erklärung dieser Zusammenhänge wurden auch computergestützte Modelle entwickelt, die die frühen Verarbeitungsschritte im visuellen System simulieren. Diese Modelle zeigen, dass die zeitlichen und räumlichen Filtereigenschaften der visuellen Verarbeitung eine Aktivierungskurve erzeugen, die empfindlich auf die Kombination von Bewegungsdauer, -geschwindigkeit und -amplitude reagiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die zeitliche Dauer der Reaktion der visuellen Neuronen: Durch die Trägheit des Systems überlappen die neuronalen Antwortprofile für die statische Präsenz vor und nach der Bewegung mit der Antwort auf die Bewegung selbst, was zur maskierenden Wirkung und somit zu einer verminderten Sichtbarkeit der Bewegung führt.

Das Konzept der Sensitivität gegenüber typischen Bewegungen der eigenen Augen verdeutlicht, wie unser Hirn „vorher“ über die Eigenschaften der sensorischen Signale Bescheid weiß, die durch unsere eigenen Bewegungen entstehen. So wird einerseits die Wahrnehmung von durch die eigene Bewegung verursachtem Bildrauschen reduziert, andererseits gleichzeitig die Fähigkeit bewahrt, externe, bedeutungsvolle Bewegungen in der Umwelt wahrzunehmen. Individuelle Unterschiede und Blickrichtungen Beeindruckend ist, dass die Zusammenhänge zwischen Sakkadenkinematik und Wahrnehmungsgrenze nicht nur populationsübergreifend gelten, sondern auch individuelle Variationen berücksichtigen. Untersuchungen zeigen, dass sowohl zwischen Personen als auch zwischen verschiedenen Bewegungsrichtungen individuelle Unterschiede in der Geschwindigkeit und Dauer der Sakkaden bestehen, die sich entsprechend im Empfinden der Sichtbarkeit der Bewegungsreize niederschlagen. So variiert die Sichtbarkeit der schnellen Bewegungen bei gleichem Bewegungsreiz entsprechend der Sakkadengeschwindigkeiten und deren Richtung – wobei die visuellen Reize die Gegenrichtung der Augenbewegungen auf der Retina widerspiegeln.

Folgerungen für Wahrnehmungs- und Handlungstheorien Diese neuen Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen für unser Verständnis der Zusammenarbeit von Wahrnehmung und Handlung. Die historisch dominanten Theorien, die sich auf sogenannte Korollarimpulse (corollary discharges) stützen, die dem Gehirn vorhersagen, welche sensorischen Effekte eine geplante Bewegung haben wird, erklären zwar wesentliche Aspekte der visuellen Stabilität und Unterdrückung von Wahrnehmungen während der Bewegung, doch die aktuelle Forschung legt nahe, dass einfache sensorische Gesetzmäßigkeiten – vor allem die festen kinematischen Relationen der Augenbewegungen – bereits eine hohe Erklärungskraft besitzen. Diese Forschungsrichtung spricht dafür, dass unsere visuelle Wahrnehmung nicht losgelöst von unseren motorischen Aktivitäten betrachtet werden kann. Stattdessen passt sich das visuelle System kontinuierlich an die Eigenschaften und Einschränkungen motorischer Ausführungen an, um eine optimale Balance zwischen Sensitivität und Stabilität zu gewährleisten. Es handelt sich somit um eine gemeinsame Adaptation von sensorischer Verarbeitung und motorischer Steuerung.

Zukünftige Forschungsfelder Die Entdeckung, dass die Hauptsequenz der Sakkaden nicht nur motorisch gilt, sondern auch die Wahrnehmungsgrenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung definiert, eröffnet neue Forschungsfelder. So stellt sich die Frage, inwieweit vergleichbare Prinzipien in anderen Sinnessystemen oder bei anderen Tierarten gelten, bei denen Motorik und Sensorik ebenfalls eng verwoben sind. Auch innerhalb der menschlichen Wahrnehmung könnten weiterführende Studien untersuchen, wie verschiedene Reizparameter wie Kontrast, räumliche Frequenz oder Aufmerksamkeit diese Wahrnehmungsschwelle beeinflussen, ohne die fundamentale kinematische Verknüpfung zu zerstören. Darüber hinaus könnten diese Erkenntnisse innovative Anwendungen inspirieren, von der Verbesserung von visuellen Anzeigen und Virtual-Reality-Systemen über neue Therapien für Störungen der Wahrnehmung bis hin zu Algorithmen für künstliche Wahrnehmungssysteme, die menschliche Eigenschaften der Sensitivität und Dämpfung nachahmen. Fazit Die gesetzmäßigen Beziehungen, die das Bewegungsverhalten unserer Augen bestimmen, prägen maßgeblich die Grenzen, bis zu denen wir schnell bewegte Objekte wahrnehmen können.

Das Zusammenspiel der Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer der Sakkaden bildet eine Art messbaren Rahmen, innerhalb dessen visuelle Bewegungen als solche erkannt werden. Durch verschmelzende visuelle Prozesse und motorische Gesetzmäßigkeiten gelingt es uns, eine Welt zu erleben, die trotz permanenter Augenbewegungen stabil und zugleich sensitiv für echte Umweltveränderungen erscheint. Dieses Verständnis vertieft die Sicht auf unser visuelles System als eine dynamische Einheit aus Wahrnehmung und Aktion – fein abgestimmt auf die biologischen Voraussetzungen unserer sensorischen und motorischen Systeme.