Die Beziehungen zwischen der Exekutive und der Judikative in den Vereinigten Staaten waren bereits seit jeher von einer gewissen Spannung geprägt. Doch die jüngsten Entwicklungen unter der Trump-Administration haben eine neue Dimension angenommen, die Experten als potenziell verfassungskriseauslösend einschätzen. Die wiederholte Missachtung von Gerichtsurteilen durch die Regierung wirft zentrale Fragen über die Gewaltenteilung, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und die Zukunft der amerikanischen Demokratie auf. Im Kern dreht sich die Auseinandersetzung um eine Reihe kontroverser Entscheidungen und Maßnahmen der Trump-Regierung, die mit richterlichen Anordnungen in Konflikt geraten sind. Ein prominentes Beispiel ist die Weigerung, Richtlinien zur Rückdrehung von Abschiebeflügen mit mutmaßlichen venezolanischen Gangmitgliedern einzuhalten, obwohl ein Bundesrichter eine sofortige Umkehr der Flüge verfügte.

Statt dieser Anordnung Folge zu leisten, kündigte die Regierung an, die Abschiebungen dennoch fortzusetzen und gleichzeitig Rechtsmittel gegen die gerichtlichen Entscheidungen einzulegen. Dieses Vorgehen wurde von Verfassungsrechtlern und Juristen als gefährliche Einschränkung der richterlichen Autorität betrachtet. Die Herausforderung für die Gerichte besteht darin, dass sie zwar Urteile fällen können, aber kaum über unmittelbare Durchsetzungsmacht verfügen, wenn die Exekutive sich weigert, diesen zu entsprechen. In der Vergangenheit gab es zwar auch Spannungen zwischen den Zweigen, doch waren diese meist auf einzelne Sachfragen begrenzt und konnten durch die Einhaltung gewohnter demokratischer Normen gelöst werden. Die Geschwindigkeit, mit der die Trump-Regierung ihre politischen Maßnahmen umsetzt, kombiniert mit einer ebenso schnellen juristischen Reaktion, hat jedoch eine bislang unbekannte Dynamik erzeugt, die Rechtswissenschaftler als „Crashing des konstitutionellen Betriebssystems“ beschrieben haben.

Renommierte Experten wie Richard Pildes von der New York University warnen davor, dass die fortgesetzte Geringschätzung von gerichtlichen Anordnungen die Integrität und Unabhängigkeit der Justiz ernsthaft gefährde. Er bezeichnet die Situation als nahezu am Rande einer Verfassungskrise. Sein Kollege James Sample von der Hofstra University ergänzt, dass solche Krisen selten plötzliche Ereignisse sind, sondern sich auf einem Spektrum langsam annähern – mit jeweils zunehmender Schädigung der institutionellen Strukturen. Ein Verfassungskonflikt entsteht insbesondere dann, wenn eine Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert und eine der Staatsgewalten die Entscheidungen der anderen systematisch ignoriert oder gar untergräbt. Die US-Verfassung sieht gerade für derartige Fälle keine einfachen Lösungen vor, sondern basiert weitgehend auf ungeschriebenen Normen und der gegenseitigen Akzeptanz der Grenzen allen Handelns.

Wenn diese Normen aber gebrochen werden, kann die Gewaltenteilung ins Wanken geraten, was die Legitimität der gesamten Staatsordnung infrage stellt. Historisch betrachtet gab es Situationen, in denen Präsidenten mit der Justiz aneinandergerieten – etwa Franklin D. Roosevelt mit seinen Plänen zu Militärtribunalen oder Dwight D. Eisenhower beim Schutz der Schuldesegregation in Little Rock. Diese Konflikte blieben jedoch isoliert und führten nicht zu einer tiefergehenden Eskalation oder einem dauerhaften Machtkampf.

Im Gegensatz dazu kann die aktuelle Situation als systemische Herausforderung interpretiert werden, da die Trump-Administration mehrfach gerichtliche Urteile ignoriert und gleichzeitig die öffentliche Kritik an Richtern forciert. Besonders problematisch ist, dass Teile des Regierungsteams und Anhänger des Präsidenten ein Klima schaffen, in dem die Justiz nicht mehr als unabhängige Gewalt, sondern als politischer Gegner gesehen wird. Dies zeigt sich an öffentlichen Angriffen gegen einzelne Richter, wie etwa gegen James Boasberg, der temporäre einstweilige Verfügungen gegen Abschiebungen erließ. Solche personalisierten Angriffe auf die Justiz gefährden nicht nur die Gewaltenteilung, sondern können auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsprechung unterminieren. Den Gerichten stehen dennoch Instrumente zur Verfügung, um sich zur Wehr zu setzen – etwa die Verhängung von Ordnungsgeldern und die Feststellung von Missachtungen der gerichtlichen Autorität, sogenannte Contempt of Court-Urteile.

Allerdings hängt ihre Wirkung maßgeblich von der Bereitschaft der Exekutive ab, diese Entscheidungen durchzusetzen beziehungsweise durch Exekutivorgane wie den U.S. Marshals Service zu befolgen. Die mögliche Verweigerung einer solchen Umsetzung würde das verfassungsmäßige Gleichgewicht weiter unter Druck setzen. Innerhalb der Justiz selbst gab es bereits Reaktionen auf das aggressive Vorgehen der Trump-Regierung.

Der Oberste Richter John Roberts hat sich öffentlich gegen Forderungen ausgesprochen, Richter wegen politisch unliebsamer Entscheidungen anzuklagen. Solche Statements sollen die Unabhängigkeit der Justiz betonen und implizieren, dass Konflikte im gerichtlichen System durch Berufungen und rechtliche Verfahren und nicht durch politische Interventionen gelöst werden sollten. In mehreren Fällen, beispielsweise in der Auseinandersetzung um den abgeschobenen Kilmar Abrego Garcia, haben Gerichte deutliche Urteile gefällt, die die Verwaltung zur Einhaltung verfassungsmäßiger Rechte auffordern. Dabei kritisierten sie das Verhalten der Regierung als „schockierend“ und als Verstoß gegen Grundprinzipien der Verfassung. Es zeigt sich ein zunehmend offener Konflikt, in dem sowohl die Justiz als auch die Exekutive auf ihrem jeweiligen Kurs beharren.

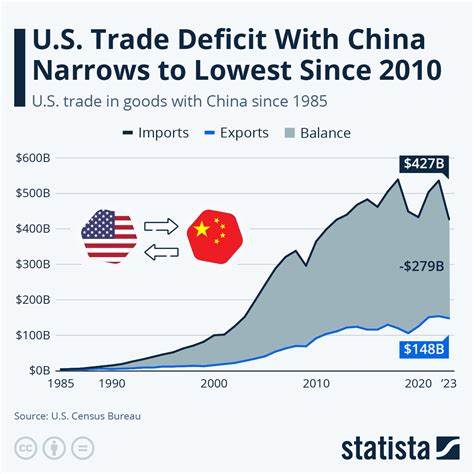

Ein wesentliches Element zur Verhinderung eines vollständigen Zerwürfnisses zwischen den Staatsgewalten ist letztlich die öffentliche Meinung. Wenn das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz und die Legitimität der Regierung schwindet, kann dies den gesellschaftlichen Frieden gefährden und wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen. Experten verweisen darauf, dass in demokratischen Systemen die Akzeptanz und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für das Recht und dessen Institutionen entscheidend sind, um Eskalationen zu vermeiden. Die Polarisierung der US-Gesellschaft erschwert jedoch die Bildung eines breiten gesellschaftlichen Konsenses zur Wächterfunktion der Justiz gegenüber der Exekutive. Während einige Bevölkerungsteile die Maßnahmen der Trump-Administration unterstützen oder zumindest tolerieren, warnen Experten davor, dass ein solches Erstarken autoritärer Tendenzen langfristig alle Bürgerinnen und Bürger gefährdet.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Institutionen der Vereinigten Staaten in der Lage sind, einen Weg zurück zu gegenseitigem Respekt und zur Einhaltung der verfassungsmäßigen Grenzen zu finden. Der Rechtsstaat gerät unter Zugzwang, sich zu bewähren und die Gewaltenteilung zu sichern – Grundpfeiler, die für die Stabilität und Glaubwürdigkeit der amerikanischen Nation essenziell sind. Sollte dies nicht gelingen, könnte der Konflikt zu einer tiefen politischen und verfassungsrechtlichen Krise eskalieren, deren Auswirkungen weit über die US-Grenzen hinaus spürbar wären.