Die dynamische Entwicklung unseres visuellen Systems ist ein faszinierendes Zusammenspiel von Bewegung und Wahrnehmung. Für den Menschen stellen sogenannte Sakkaden, schnelle ruckartige Augenbewegungen, den häufigsten und schnellsten Bewegungsmechanismus des Körpers dar. Sie ermöglichen es uns, gezielt einen Punkt im Sichtfeld zu fokussieren und dabei das Bild auf der Netzhaut blitzschnell zu verschieben. Trotz der enormen Geschwindigkeit der Sakkaden entstehen für uns keine störenden, verschwommenen Bewegungen, sondern eine durchgehend stabile Wahrnehmung. Dies wirft die spannende Frage auf, wie unser visueller Apparat diese beeindruckende Leistung meistert und welche Grenzen dabei für die Hochgeschwindigkeitswahrnehmung gelten.

Eine bahnbrechende Studie von Martin Rolfs und seinem Team beleuchtet genau dieses Thema. Sie zeigt, dass die Kinematik der Augenbewegungen – das heißt, die Gesetzmäßigkeiten in Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude der Sakkaden – unmittelbar mit den Grenzen verknüpft ist, innerhalb derer wir schnell bewegte Reize wahrnehmen können. Die Bewegung des Auges wird dabei nicht nur als motorische Aktion betrachtet, sondern als essenzieller Teil des Wahrnehmungsprozesses verstanden, der aktive Sensorik in einen motorischen Kontext einbettet. Die Wissenschaftler nutzten modernste High-Speed-Videoprojektion, um Bewegungsstimuli zu präsentieren, die entweder exakt oder mit Abweichungen von der typischen Kinematik menschlicher Sakkaden bewegten. Mithilfe präzise gesteuerter Aufgaben wie der Erkennung von Bewegungsrichtungen konnten sie messen, ab welcher Geschwindigkeit ein Reiz noch bewusst wahrgenommen wird.

Dabei zeigte sich, dass die Sichtbarkeit der Bewegung eng an die sogenannte Hauptsequenz der Sakkaden gekoppelt ist. Diese Hauptsequenz beschreibt die bekannte mathematische Beziehung zwischen der Amplitude einer Sakkade und ihrer Geschwindigkeit sowie Bewegungsdauer. Je größer die Amplitude, desto schneller und länger dauert die Bewegung, wobei dies streng gesetzmäßigen Regeln folgt, die bei allen bekannten Arten von Sakkaden präsent sind – sogar bei den winzigen Augenbewegungen von Fruchtfliegen. Diese Erkenntnis widerspricht der einfacheren Annahme, dass die Wahrnehmung schneller Bewegungen nur von der absoluten Geschwindigkeit abhängt. Vielmehr bestimmt das Verhältnis von Geschwindigkeit zur Amplitude einer Bewegung, ob wir eine Bewegung als solche erkennen oder als diskontinuierliche Positionsveränderung wahrnehmen.

Einen entscheidenden Faktor bildet hier auch die Dauer des Bewegungszeitraums, denn größere Bewegungen erfordern längere Integrationszeiten im visuellen System, um sicher detektiert zu werden. Durch die Normalisierung der Stimulusgeschwindigkeit an die jeweilige Hauptsequenz-Relation der Sakkaden stabilisierten sich Sichtbarkeitsschwellen unabhängig von der Amplitude. Darüber hinaus bestätigten die Forscher, dass diese Gesetzmäßigkeit nicht nur für bewegte Reize während fixierten Blicks gilt, sondern auch die individuellen Unterschiede in den Augenbewegungen der Versuchspersonen widerspiegelt. Es wurde klar, dass die visuellen Empfindlichkeiten der Probanden während der Tests mit ihren ganz persönlichen Sakkadenparametern korrelierten – und zwar insbesondere in Bezug auf die Richtung der retinalen Bewegung, die der entgegengesetzten Bewegungsrichtung des Auges entspricht. Diese enge Verbindung zeigt die hochgradige Anpassung unseres Wahrnehmungssystems an die motorischen Eigenheiten unseres Auges.

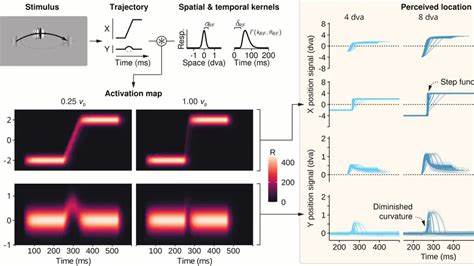

Ein weiterer wichtiger Befund betrifft die Rolle statischer Endpunkte von Bewegungen. Bei natürlichen Sakkaden erzeugt die abrupt endende Bewegung des Augenblickbildes auf der Netzhaut eine Art stationäre Referenz vor und nach der Bewegung, die für das visuelle System entscheidend ist. Die Experimente zeigten, dass das Fehlen solcher statischen Endpunkte dazu führt, dass die Bewegungserkennung nicht mehr mit der Hauptsequenz zusammenhängt, sondern vielmehr nur von der absoluten Geschwindigkeit abhängt. Statische Endpunkte wirken also offenbar als notwendige Maske oder visuelle Orientierung, um schnelle Bewegungen innerhalb eines physiologisch realistischen Rahmens korrekt zu verarbeiten. Um die zugrundeliegenden Mechanismen zu simulieren, entwickelten die Forscher ein einfaches Modell der frühen visuellen Verarbeitung.

Dieses Modell stützt sich auf bekannte räumliche und zeitliche Reaktionsprofile visueller Neuronen und integriert die Aktivität über Zeit und Raum. Es reproduziert die beobachtete Abhängigkeit der Sichtbarkeit von Geschwindigkeit, Amplitude und Dauer der Bewegungen und erklärt, warum statische Endpunkte die Wahrnehmung so stark beeinflussen. Die Simulation legt nahe, dass die zeitlichen Eigenschaften neuronaler Aktivität an der Netzhaut oder im frühen visuellen Kortex – insbesondere die Dauer der Reaktion auf statische Reize – die entscheidende Rolle spielen. Schnelle Bewegungen aktivieren einzelne Areale nur kurz und schwach, sodass sie leicht durch die länger anhaltende Aktivität statischer Endpunkte überschattet werden. Die Implikationen dieser Ergebnisse sind weitreichend.

Erstens zeigen sie, wie tiefgreifend die Verknüpfung zwischen Aktion und Wahrnehmung in unserem visuellen System ist. Wahrnehmung ist kein passives Eindringen von Reizen, sondern ein aktives Sampling der Umwelt, dessen Grenzen von den Grenzen der motorischen Bewegungen mitsamt ihren sensorischen Konsequenzen bestimmt werden. Zweitens liefern diese Erkenntnisse eine pragmatische Erklärung für das Phänomen der sakkadischen Omission, also der bewussten Ausblendung der starken Bewegungsreize, die Augenbewegungen auf der Netzhaut verursachen, und zwar ganz ohne aufwändige korollare Entladungssignale oder komplexe neuronale Vorhersagemodelle angewiesen zu sein. Darüber hinaus eröffnet das Verständnis der Verbindung von Sakkadenkinematik und Wahrnehmungsgrenzen interessante Perspektiven für weitere Forschung. Ob diese Prinzipien bei schnelleren Tieren oder in anderen Sinnesmodalitäten ähnlich gelten, bleibt eine spannende Frage.