Die Beobachter-Theorie beschäftigt sich mit einem fundamentalen Aspekt unserer Existenz: dem Prozess des Beobachtens selbst. Obwohl die Wissenschaft traditionell versucht hat, objektiv zu sein und die Rolle des Beobachters möglichst auszuklammern, zeigen neuere Ansätze, dass gerade die Eigenschaften des Beobachters entscheidend dafür sind, wie wir die Welt erfahren und verstehen. Der Begriff „Beobachter“ umfasst dabei nicht nur physische Wesen wie uns Menschen, sondern jede Struktur, die Informationen aus der Welt aufnimmt, verarbeitet und ihr eine Form verleiht, die für eine endliche „Innensicht“ geeignet ist. In diesem Zusammenhang wird die Komplexität der Welt stets reduziert, um von begrenzten Sinnen, Gehirnen oder technischen Geräten überhaupt erfassbar zu sein. Die Beobachter-Theorie ist dabei mehr als nur eine philosophische Überlegung: Sie schafft einen theoretischen Rahmen, um den Prozess der Wahrnehmung, Messung und Analyse formell zu fassen und seine Auswirkungen auf die Physik und andere Wissenschaften zu verstehen.

Die Kernidee hinter der Beobachter-Theorie ist das Konzept der Äquivalenzbildung. Die Welt präsentiert sich uns meist als ungeheure Komplexität – unzählige einzelne Fotonen treffen unsere Augen, eine Vielzahl winziger Moleküle bewegt sich in einem Gas. Doch der Beobachter filtert, ordnet und reduziert diese vielfältigen Zustände zu einer überschaubaren Wahrnehmung. Statt jedes Molekül einzeln wahrzunehmen, nehmen wir etwa den Gesamtdruck eines Gases wahr, statt der Vielzahl von Lichtteilchen erkennen wir Objekte und Formen. Diese Reduktion geschieht durch Äquivalenzklassen: viele unterschiedliche Zustände werden als gleichwertig betrachtet, weil sie für die weitere Informationsverarbeitung dieselbe Rolle spielen.

Diese Äquivalenzbildung ist aus Sicht eines Beobachters der Schlüssel für den Umgang mit der Komplexität der Welt. Interessanterweise weist die Beobachter-Theorie eine gewisse Dualität auf: Während die Komputation darauf abzielt, aus einem Zustand neue Zustände zu generieren, geht es beim Beobachten darum, viele unterschiedliche Zustände auf wenige zusammenzufassen. Diese „Reduktion“ muss durch einen Rechenprozess implementiert sein, sei es biologisch in den Sinnesorganen und Gehirnen oder technisch in Messgeräten. Die Theorie geht daher davon aus, dass jede Beobachtung letztlich resultiert aus einer Äquivalenzbildung, die wir innerhalb eines Systems verstehen und modellieren können. Eine weitere zentrale Erkenntnis ist die Begrenztheit des Beobachters.

Für endliche Wahrnehmungssysteme ist es nicht möglich, die gesamte Informationsfülle der unendlichen Komplexität der Welt vollständig zu erfassen oder zu verarbeiten. Die Prinzipien der Berechnungstheorie und insbesondere die sogenannte Prinzip der rechnerischen Äquivalenz verdeutlichen, dass viele Prozesse irreduzibel komplex sind und keine schnelleren oder vereinfachten Darstellungen ihrer Ergebnisse zulassen. Dennoch gibt es in diesem Meer an Irreduzibilität kleine Inseln der Berechenbarkeit. Diese zu finden und zu nutzen, ist es, worauf Beobachter angewiesen sind: sie isolieren Bereiche, in denen das Verhalten der Welt berechenbar und damit vorhersagbar ist. Hieraus entsteht erst die Möglichkeit, eine „nützliche Erzählung“ über die Welt zu entwickeln, die Entscheidungen und Prognosen ermöglicht.

Die Praxis der Beobachtung zeigt sich anschaulich in Alltagssituationen, wie dem Messen des Luftdrucks mithilfe eines Kolbens oder dem Sehen von Farben und Formen. In beiden Fällen gibt es eine Kopplung zwischen der Welt und dem Beobachter: Lichtwellen werden in elektrische Signale übersetzt, Molekülstöße in mechanische Kräfte. Innerhalb des Beobachters finden Aggregationsprozesse statt, die viele kleine Inputs zusammenfassen. In manchen Fällen wird eine einfache Summe oder ein Mittelwert gebildet, in anderen Fällen ist es ein komplexerer dynamischer Prozess, der Zustandstransformationen und Attraktoren nutzt, um aus einer Vielzahl von Inputs eine stabile Wahrnehmung zu erzeugen. So entsteht das, was wir als unser „inneres Bild“ der Realität bezeichnen.

Das Konzept des Ruliads ist ein zentrales Element in diesem theoretischen Rahmen. Es stellt eine umfassende Struktur dar, die alle möglichen Rechenprozesse und deren Verflechtungen vereint. Beobachter sind nach dieser Sichtweise eingebettet in dieses riesige, komplexe Netzwerk der alles umfassenden Berechnungsvorgänge. Ihre Wahrnehmung der Welt entsteht durch eine Art Auswahl und Ausschnitt, eine spezielle Art der „Probennahme” aus dem Ruliad, die von den Eigenschaften des Beobachters abhängt. So lassen sich fundamentale physikalische Gesetze herleiten, indem man nur zwei Eigenschaften des Beobachters berücksichtigt: die Begrenztheit der Rechenleistung und das Empfinden von Persistenz in der Zeit.

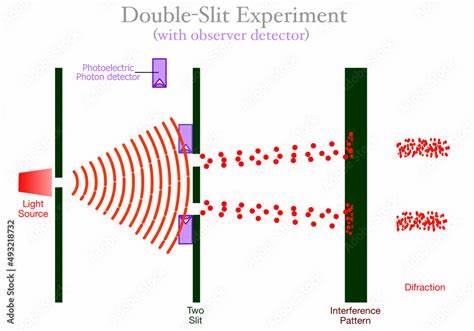

Diese Herangehensweise hat es ermöglicht, Grundprinzipien der modernen Physik, wie die Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik, auf eine elegante Weise zu verstehen. Eine besonders spannende Anwendung der Beobachter-Theorie zeigt sich bei der Interpretation der Quantenmechanik. Dort existiert eine Vielzahl möglicher Verläufe der Weltgeschichte, die sich auf verzweigten Pfaden – sogenannten multiplen Welten – entfalten. Dennoch erleben Beobachter eine eindeutige, lineare Abfolge von Ereignissen. Die Lösung liegt darin, dass Beobachter viele dieser Pfade equivalenzieren und daher nur eine konsistente Gesamterfahrung hervortritt.

Die innere Wahrnehmung einer „einzigen Weltlinie“ ist somit ein Produkt dieses Komprimierungsprozesses. Die Theorie bietet somit eine neue Sicht auf das berühmte Messproblem in der Quantenmechanik und erklärt, warum klassische Realität aus quantenmechanischen Grundlagen hervorgeht. Doch Beobachter-Theorie beschränkt sich nicht auf physische Phänomene. Sie lässt sich auch auf abstrakte Welten wie die Mathematik anwenden. Mathematiker sind für die Theorie Beobachter in einem metamathematischen Raum, der ebenfalls aus unendlichen Möglichkeiten und Regeln besteht.

Auch hier findet Äquivalenzbildung statt, indem viele mögliche, komplexe Formeln oder Axiomensysteme zu überschaubaren mathematischen Konzepten reduziert werden. So entstehen für den menschlichen Geist zugängliche Strukturen, obwohl die fundamentale Basis rechenmäßig äußerst komplex ist. Ähnlich verhält es sich mit Sprache und menschlichem Denken: auch hier gelten Prinzipien der Aggregation und Vereinfachung. Einzelne neuronale Zustände werden in Worte und Konzepte übersetzt, die als abstrahierte, stable Einheiten in unserer Kommunikation und unserem Verständnis dienen. So entstehen kulturelle und soziale Konstrukte, deren Bedeutung sich aus einem kollektiven Gedächtnis und ständigen Austauschprozessen ergibt.

Beobachter-Theorie bietet somit eine Grundlage, um kognitive und sprachliche Prozesse unter einem einheitlichen Blickwinkel zu betrachten. Der Einfluss von Beobachtern auf die von ihnen „konstruierte Realität“ verdeutlicht, dass das, was wir als objektive Welt erleben, stark von unserer Wahrnehmung begrenzt, gefiltert und interpretiert ist. Physikalische Erscheinungen wie Flüssigkeiten, Raum oder Zeit sind im Kern komplexe, irreduzibel rechenbare Systeme, deren wahres Verhalten hinter der Grenze unserer Beobachtung verborgen bleibt. Wir nehmen vereinfachte Narrative wahr – etwa die Gesetze der Thermodynamik oder der Bewegung – die lediglich gute Approximationen der zugrundeliegenden Realität sind, jedoch essenziell, damit unser endlicher Geist die Welt sinnvoll erfassen kann. Diese Erkenntnis bringt eine neue Perspektive auf die Rolle des Beobachters in der Wissenschaft: Unsere Modelle und physikalischen Gesetze sind keine absoluten Wahrheiten der Welt an sich, sondern entstehen durch die Wechselwirkung zwischen Welt und Beobachter.

Die angenommenen Eigenschaften, die wir an uns als Beobachter stellen – zum Beispiel die Kontinuität der Erfahrung, die Identität über die Zeit, die Fähigkeit zur freien Wahl oder das Vorhandensein der Unabhängigkeit vom Rest des Universums – koproduzieren die Form unseres erlebten Universums und dessen Gesetzmäßigkeiten. Die Kosten des Beobachtens sind ein weiteres spannendes Thema. Beobachtung ist kein sofortiger „Einwurf“ von Daten, sondern ein Prozess, der Zeit, Energie und Rechenleistung braucht. Unsere Wahrnehmung arbeitet durch stufenweise Äquivalenzbildung, die mittels neuronaler Netzwerke oder Messgeräte realisiert wird. Dies ist vergleichbar mit einem Computer, der erst mit vielen Rechenschritten eine klare Entscheidung oder Messung hervorbringt.

Gerade bei Quantencomputern kann die „Vereinigung“ unterschiedlicher Entwicklungszweige besonders aufwendig sein, was zeigt, dass Beobachten und Berechnen eng miteinander verwoben sind und beide Ressourcen beanspruchen. Was bringt die Zukunft der Beobachter-Theorie? Derzeit steht die systematische Klassifikation und Modellierung der Mechanismen, mit denen verschiedene Beobachter Äquivalenzbildung und Wahrnehmung gestalten, im Fokus. Künstliche neuronale Netze bieten Modelle, die helfen können, Beobachterprozesse besser zu verstehen und sogar experimentell zu simulieren. Zudem werden abstrakte mathematische Werkzeuge wie die Kategorientheorie eingespannt, um einen formalen Rahmen für Beobachter und deren Operationen zu schaffen. Darüber hinaus eröffnet die Theorie faszinierende Fragen zum „Selbstverständnis“ des Beobachters.

Warum nehmen wir die Welt Raum dreidimensional wahr? Wie entstehen Persistenz und Identität trotz der ständigen Veränderung zugrundeliegender Elemente? Und was kann ein „Beobachter mit anderen Eigenschaften“ – etwa einer größeren Rechenkapazität oder einem anderen Modus der Erfahrung – über die Welt sagen? Neben theoretischen Abstraktionen haben solche Überlegungen auch unmittelbare Implikationen für künstliche Intelligenz und künftige Technologien, die in unsere Wahrnehmungs- und Denkprozesse eingreifen oder diese erweitern können. Zusammenfassend führt die Beobachter-Theorie zu einer tiefgründigen Revision unseres Verständnisses der Wirklichkeit: Die Welt, die wir wahrnehmen und beschreiben, ist nicht unabhängig von uns, sondern vielmehr ein Produkt der Wechselwirkung unserer Beobachterstruktur mit einem fundamentalen kosmischen Rechenraum, dem Ruliad. Physikalische Gesetze, mathematische Aussagen, sprachliche Bedeutungen und sogar unser Bewusstsein sind demnach Erscheinungen eines umfassenden Prozesses von Äquivalenzbildung und Komplexitätsreduktion, der Beobachter auf die Grenzen endlicher Kapazitäten zwingt. Diese Einsichten lassen hoffen, dass weitere Fortschritte in dieser Theorie nicht nur die Wissenschaften vereinheitlichen, sondern auch grundlegende Fragen über unsere Existenz und die Natur der Wirklichkeit beantworten werden.