Gähnen ist eine weit verbreitete Verhaltensweise, die bei vielen Spezies, von Menschen bis zu Tieren, beobachtet wird. Besonders interessant ist das Phänomen des ansteckenden Gähnens, das nicht nur bei Artgenossen, sondern nun auch bei Interaktionen zwischen Lebewesen und künstlichen Agenten erkannt wird. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Schimpansen, unsere nächsten Verwandten im Tierreich, auf das Gähnen eines Androiden reagieren, also einer menschenähnlichen Roboterfigur, indem sie selbst ebenfalls gähnen. Diese bemerkenswerte Entdeckung lässt tief in die sozialen und kognitiven Mechanismen blicken, die hinter Nachahmung, Empathie und sozialer Kommunikation stehen. Sie eröffnet zudem spannende Perspektiven für den zukünftigen Umgang von Menschen und Tieren mit künstlichen Intelligenzen und Robotern.

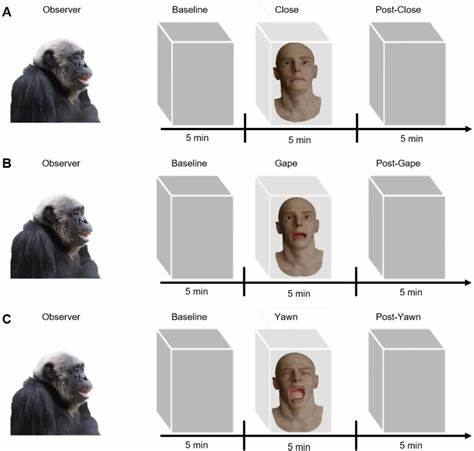

Der Ursprung und die Funktion des Gähnens werden seit Langem diskutiert. Neben physiologischen Erklärungen, die auf Veränderungen im Gehirn oder Körperzustand hinweisen, wird dem Gähnen auch eine soziale Komponente zugesprochen. Vor allem das ansteckende Gähnen gilt als potentieller Ausdruck von Empathie oder zumindest als ein automatischer Mechanismus, durch den sich soziale Gruppen synchronisieren. Während dieses Verhalten bei Menschen und einigen Tierarten dokumentiert ist, stellt die Reaktion von Schimpansen auf einen Androiden eine neue Dimension dar: In einer kürzlich durchgeführten Studie wurden 14 erwachsene Schimpansen unterschiedlichen Alters und Geschlechts einem humanoiden Androiden ausgesetzt, der verschiedene Mundbewegungen ausführte. Die Bedingungen umfassten ein vollständiges Gähnen mit weit geöffnetem Mund, ein einfaches Öffnen des Mundes ohne Gähnen sowie eine neutrale Phase mit geschlossenem Mund.

Dabei zeigte sich, dass Schimpansen signifikant häufiger selbst gähnten, wenn der Android ein echtes Gähnen darstellte. Diese Reaktion war deutlich schwächer oder gar nicht vorhanden, wenn nur der Mund geöffnet oder geschlossen blieb. Besonders faszinierend war die begleitende Verhaltensweise der Schimpansen, die während der Betrachtung des gähnenden Androiden mehr Zeit im Liegen verbrachten, ein Zeichen für Entspannung oder Müdigkeit. Die Beobachtung solcher assoziierten Verhaltensweisen weist darauf hin, dass das gähnende Signal vom Androiden nicht bloß eine simple motorische Nachahmung auslöste, sondern möglicherweise auch als sozialer Hinweis für Ruhe und Erholung interpretiert wurde. Dass Schimpansen Gähnen als Signal auch von einer künstlichen, nicht-biologischen Quelle wahrnehmen und darauf reagieren, ist bemerkenswert und unterstreicht, wie tief verwurzelt diese Kommunikationsform evolutionär sein könnte.

Es zeigt auch, dass für die Auslösung des ansteckenden Gähnens womöglich keine direkte soziale Bindung oder Bekanntschaft mit dem Gähnenden notwendig ist, sondern bereits das visuelle Erkennen eines spezifischen, biologisch relevanten Gesichtsverhaltens ausreichend sein kann. Diese Entdeckung trägt zu einem besseren Verständnis der evolutionären Ursprünge sozialer Interaktionen bei. Sie unterstützt Theorien, die annehmen, dass Elementarprozesse wie Nachahmung und motorische Resonanz grundlegende Bausteine für komplexere Phänomene wie Empathie oder emotionale Ansteckung darstellen. Außerdem regt sie dazu an, über die Rolle künstlicher Wesen in sozialen Umgebungen von Menschen und Tieren nachzudenken. Wenn nicht-biologische Agenten biologische Reaktionen hervorrufen können, eröffnen sich aufregende Möglichkeiten für den Einsatz von Robotern in Tierverhaltensexperimenten, der Rehabilitation von Tieren oder auch in der Mensch-Roboter-Interaktion.

Die technische Umsetzung des Androiden war speziell darauf ausgerichtet, die Mimik und Bewegungen eines menschlichen Gesichts täuschend echt zu simulieren. Der Roboter verfügte über mehrere Servo-Motoren, die präzise Mundöffnungsbewegungen, Augenlidschläge und andere Gesichtsausdrücke ausführten. Dabei wurde darauf geachtet, die Bewegungsdynamik in der Geschwindigkeit und dem Bewegungsverlauf nah am realen Gähnen zu halten. Diese Detailtreue ist vermutlich entscheidend für die ausgelöste motorische Resonanz bei den beobachtenden Schimpansen. Im Vergleich zu früheren Studien, bei denen Tiere auf Videos oder Darstellungen anderer Artgenossen gähnten, stellt der Einsatz eines physischen humanoiden Roboters einen innovativen Ansatz dar.

Hier wurde gezeigt, dass auch die unmittelbare Beobachtung eines künstlichen Wesens genügt, um natürliche Verhaltensweisen zu aktivieren. Die Erkenntnisse legen nahe, dass Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmechanismen bei Schimpansen flexibel genug sind, um über die biologische Artgrenze hinaus Signale zu erkennen und zu interpretieren. Wichtig ist auch die Beobachtung, dass die Schimpansen nicht nur während der Gähn-Phase des Androiden reagierten, sondern das Verhalten teilweise auch nachverfolgten, was durch die erhöhte Anzahl von Gähnaktivitäten in der direkten Nachbeobachtungsphase bestätigt wurde. Dies unterstützt die Annahme, dass diese Reaktionen nicht zufällig oder bloß reflexartig sind, sondern möglicherweise tiefer verankert und in sozialen Kontexten sinnvoll eingebettet sein könnten. Neben dem Beitrag zum Verständnis von sozialer Synchronisation und Empathie bei Primaten wirft das Ergebnis auch ethische und praktische Fragen auf.

Wie beeinflussen Roboter oder künstliche Agenten Tiere in Gefangenschaft oder Rehabilitation? Könnten solche Interaktionen genutzt werden, um das Wohlbefinden von Schimpansen zu erhöhen oder Stress zu verringern? Wie reagieren andere Tierarten auf solche humanoiden oder unnatürlichen Stimuli? Die Forschung öffnet somit Wege zu multidisziplinären Untersuchungen in den Bereichen Verhaltensforschung, Robotik, Tierethologie und Sozialpsychologie. Darüber hinaus kann die Studie auf gesellschaftlicher Ebene die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen zukünftig Beziehungen zu Robotern verstehen und gestalten. Wenn selbst Schimpansen, die nicht zwischen Mensch und Maschine unterscheiden, emotionale oder motorische Resonanz zeigen, dann ist anzunehmen, dass auch für Menschen die Grenze zwischen biologischer und künstlicher Interaktion zunehmend verschwimmt. Dies hat Bedeutung für Design, Ethik, sowie die Förderung von sozialer Akzeptanz technischer Geräte im Alltag. Gähnen als soziales Signal hat sich also als evolutionär robust erwiesen, selbst wenn es von einem roboterhaften, maschinellen Wesen ausgeht.

Die Vermischung von natürlichen und künstlichen Elementen in sozialen Interaktionen stellt eine spannende Herausforderung für zukünftige Forschungen dar. Weiterhin sollten Untersuchungen klären, welche anderen Verhaltensweisen oder emotionalen Reaktionen durch humanoide Roboter bei Schimpansen und anderen Lebewesen ausgelöst werden können. Dabei könnte untersucht werden, wie die Individualität der Tiere, ihre soziale Geschichte und Umweltbedingungen auf die Reaktion Einfluss nehmen. Zusammenfassend zeigen die jüngsten Ergebnisse, dass das ansteckende Gähnen bei Schimpansen nicht ausschließlich eine Reaktion auf biologische Artgenossen ist. Vielmehr kann diese Form der sozialen Nachahmung auch durch menschenähnliche Maschinen hervorgerufen werden.

Diese Erkenntnis erweitert das Verständnis für die Grundlagen sozialer Bindungen, Kommunikation und empathischer Prozesse im Tierreich und legt nahe, dass unser Umgang mit künstlicher Intelligenz und Robotik in Zukunft auch stärker von biologischer Perspektive und Tierverhalten inspiriert wird. Die enge Verknüpfung von Motorik, Wahrnehmung und sozialem Verhalten bleibt ein spannendes Forschungsfeld, das weiterhin überraschende Einsichten über das Zusammenspiel von Organismus und Umwelt liefern wird.