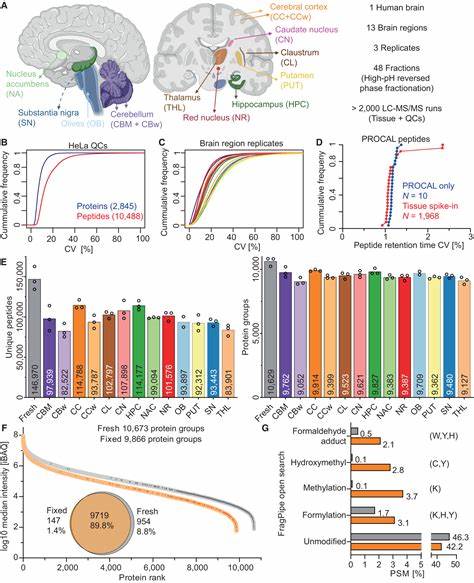

Die Paläoproteomik steht an der Schwelle zu einem revolutionären Fortschritt in der Erforschung antiker biologischer Materialien. Forscher der Universität Oxford haben eine innovative Methode entwickelt, mit der es möglich ist, eine breite Palette von Proteinen aus 200 Jahre alten menschlichen Gehirnproben zu extrahieren und zu analysieren. Diese Entwicklung öffnet ein bisher verschlossenes Kapitel im Verständnis der Gesundheit, Pathologie und des Lebensumfelds unserer Vorfahren, da bisherige Studien vorwiegend auf mineralisierte Gewebe wie Knochen und Zähne beschränkt waren. Die neuartige Technik hebt die organischen Weichteile aus der Unsichtbarkeit und erschließt so eine Fülle an bisher unzugänglichen biologischen Informationen. Im Gegensatz zu Knochen, in denen weniger als zehn Prozent aller menschlichen Proteine vorkommen, exprimieren innere Organe wie das Gehirn etwa 75 Prozent der humanen Proteine.

Diese beträchtliche Differenz macht die Analyse antiker Weichteile besonders wertvoll, um die molekulare Komplexität vergangener menschlicher Populationen zu erforschen. Bislang fehlte jedoch eine robuste und bewährte Methode, um Proteine aus solch empfindlichen Proben zu gewinnen. Das Team um die Doktorandin Alexandra Morton-Hayward hat es geschafft, diese Hürde zu überwinden – ein Durchbruch, der Forscher weltweit faszinieren dürfte. Das Forschungsprojekt basierte auf der Untersuchung menschlicher Gehirne, die vor rund 200 Jahren auf dem Gelände eines viktorianischen Armenhauses in Bristol, Großbritannien, begraben wurden. Trotz ihres Alters sind die Hirnstrukturen dank bestimmter Erhaltungsbedingungen, darunter Formalinfixierung und natürliche Lagerungsprozesse, bemerkenswert gut konserviert.

Die Oberfläche dieser Gehirnproben zeigt dabei charakteristische Verfärbungen durch Eisenoxide, welche auch Rückschlüsse auf die Chemie der Erhaltungsumgebung erlauben. Ein entscheidender Schritt in der Analyse war die effiziente Freisetzung der Proteine aus den Zellmembranen der antiken Gewebe. Die Forscher testeten insgesamt zehn verschiedene Ansätze zur Zellaufschluss und konnten schließlich zeigen, dass Harnstoff, ein körpereigener Inhaltsstoff des Urins, besonders wirksam darin ist, die Zellstrukturen aufzubrechen und die enthaltenen Proteine freizusetzen. Nach diesem Zellaufschluss wurden die Proteine einer Flüssigkeitschromatographie unterzogen, um sie zu trennen, bevor ein hochsensitives Massenspektrometer zur Detektion und Identifikation zum Einsatz kam. Noch beeindruckender wurde das Ergebnis durch die Kombination dieser Technik mit der hochmodernen sogenannten „High-field asymmetric waveform ion mobility spectrometry“ (FAIMS).

Diese Methode ermöglicht eine noch feinere Trennung von Ionen in einem elektrischen Feld und steigerte die Zahl der erfassbaren Proteine um bis zu 40 Prozent. Das ist ein signifikanter Vorteil bei der Untersuchung stark komplexer oder degradierten Proben, wie sie in archäologischen Funden häufig anzutreffen sind. Mit den eingesetzten Methoden konnten Wissenschaftler über 1.200 unterschiedliche Proteine aus lediglich 2,5 Milligramm antiken Gehirngewebes identifizieren – eine bislang unerreichte Vielfalt und Menge an Proteindaten aus archäologischen Weichteilproben. Diese enorme Datenbasis ermöglicht tiefe Einblicke in die molekularen Abläufe und die Pathologie vergangener menschlicher Populationen.

Zahlreiche der identifizierten Proteine spielen eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der gesunden Gehirnfunktion, während andere als potenzielle Biomarker für neurologische Krankheiten wie Alzheimer oder Multiple Sklerose gelten. Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt nicht nur in der archäologischen Forschung, sondern auch in der medizinischen Anthropologie und Paläopathologie. Viele Erkrankungen, insbesondere psychische oder neurologische Störungen, hinterlassen keine Spuren im Skelett, sind daher in bisherigen Untersuchungen praktisch unsichtbar geblieben. Die neue Methodik schafft nun die Möglichkeit, diese Krankheiten in historischen Kontexten zu identifizieren und die Gesundheit vergangener Gesellschaften besser zu verstehen. Neben Erkenntnissen zur Krankheitsgeschichte bieten die Proteinanalyse antiker Weichteile auch Einblicke in Ernährung, Umweltbedingungen und die genetische Evolution des Menschen.

Während DNA vergleichsweise schnell degradiert, überdauern Proteine oft wesentlich länger und liefern durch ihre Funktionen wertvolle Indizien über die Lebensweise und Anpassungen der Menschen in verschiedenen Epochen und Umgebungen. Durch die flexible Anwendbarkeit des entwickelten Verfahrens ist es zudem möglich, eine Vielzahl weiterer archäologischer Materialien zu untersuchen. Dazu zählen mumifizierte Gewebe, Torfmoorgestalten oder sogar seltene Überreste von Immunproteinen wie Antikörpern und Peptidhormonen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bringt sowohl Archäologen, Forensiker, Biologen und Medizinhistoriker zusammen, um das Potenzial dieser paläoproteomischen Technologie voll auszuschöpfen. Die Wissenschaftsgemeinschaft zeigt sich von der Studie äußerst beeindruckt.

Die Forscherin Dr. Christiana Scheib von der Universität Cambridge betont, wie selten antike Weichteile erhalten bleiben und welch enorme Bedeutung sie für das Verständnis der evolutionären Geschichte besitzen. Sie hebt hervor, dass fundierte methodische Entwicklungen essentiell sind, um die zahlreichen Möglichkeiten in diesem Forschungfeld zu realisieren. Die Folgen dieser Forschung könnten weitreichend sein: Von der Neubewertung alter Krankheitsmuster über das Wissen um die Wirkung historischer Umweltbedingungen auf die menschliche Gesundheit bis hin zur Verfeinerung von Stammeschroniken und Evolutionsmodellen. Die Methode ermöglicht es, die Lebenswirklichkeit einzelner Menschen über zweihundert Jahre hinweg auf molekularer Ebene nachzuvollziehen, was bisher kaum vorstellbar war.

In Zukunft könnten die Verfahren durch weitere technische Verbesserungen noch empfindlicher und vielseitiger werden. Die Möglichkeit, detaillierte molekulare Profile antiker Organe zu erstellen, bringt zudem spannende Perspektiven für archäomorekulare Studien und die forensische Wissenschaft mit sich. Gleichzeitig könnten Erkenntnisse aus solchen Untersuchungen helfen, neue Biomarker für moderne Krankheiten zu finden und so auch die heutige Medizin zu bereichern. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die paleoproteomische Analyse antiker menschlicher Gehirne eine revolutionäre Technik darstellt, die die archäologische Forschung grundlegend verändern wird. Sie eröffnet nicht nur einen Blick auf die vielfältige Proteinzusammensetzung vergangener Menschen, sondern ermöglicht auch die Erforschung von Krankheiten und Gesundheitszuständen, die sonst unsichtbar geblieben wären.

So liefert sie ein unschätzbares Fenster in die Vergangenheit und verbindet molekulare Details mit menschlichem Schicksal über Jahrhunderte hinweg.

![China's booming EV industry – BBC News [video]](/images/3F4EBBBC-4ED8-4E32-9008-D2B4275EE2C1)