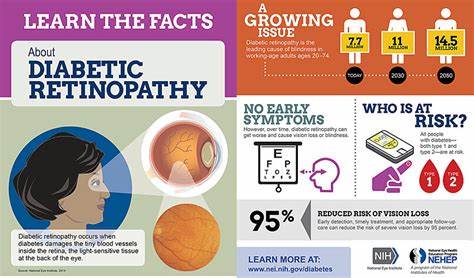

Die diabetische Retinopathie gehört zu den häufigsten Ursachen für Erblindung weltweit und stellt somit eine bedeutende Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Die rechtzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um irreversible Schäden zu verhindern. In den letzten Jahren hat die Kombination aus nicht-mydriatischer digitaler Retinographie und künstlicher Intelligenz (KI) großes Potenzial im Bereich des Screenings und der Früherkennung gezeigt. Dieser innovative Ansatz verspricht eine deutliche Verbesserung in der Genauigkeit der Diagnosen sowie eine Erleichterung der Zugangsmöglichkeiten für Patienten rund um den Globus. Nicht-mydriatische digitale Retinographie beschreibt eine Technik, bei der hochauflösende Bilder der Netzhaut aufgenommen werden, ohne dass zuvor die Pupille mit speziellen Medikamenten (Mydriatika) erweitert werden muss.

Dies macht den Prozess weniger belastend für Patienten und ermöglicht eine größere Akzeptanz im Rahmen von Screeningprogrammen. Gleichzeitig reduziert es die Notwendigkeit für eine aufwendige Vorbereitung und kann somit in niederschwelligen medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden. Die Integration von KI-Algorithmen in die Analyse dieser Netzhautbilder hat das Screening revolutioniert. Systeme, die auf tiefen neuronalen Netzen und maschinellem Lernen basieren, wurden entwickelt, um pathologische Veränderungen wie Mikroaneurysmen, intraretinale Blutungen oder Neovaskularisationen automatisch zu erkennen. Diese automatisierten Diagnosen zeichnen sich durch hohe Sensitivität und variable Spezifität aus, wobei insbesondere die Sensitivität häufig Werte zwischen 79 und 100 Prozent erreicht, was eine zuverlässige Erkennung von Fällen mit behandlungsbedürftiger diabetischer Retinopathie ermöglicht.

Der Einsatz von KI in der nicht-mydriatischen Retinographie senkt zudem die Anforderungen an Fachpersonal. In vielen Regionen, insbesondere in ländlichen oder unterversorgten Gebieten, stehen nicht ausreichend Augenärzte zur Verfügung, um umfassende Screenings durchzuführen. KI-Systeme können als erste Filterinstanz wirken, indem sie nur auffällige Fälle zur weiteren Bewertung an Experten weiterleiten. So lässt sich die Effizienz von Screeningprogrammen steigern, Wartezeiten verringern und eine frühzeitige Intervention ermöglichen. Die Qualität der vorhandenen Forschung zu KI-gestützten Screening-Verfahren ist allerdings nach wie vor heterogen.

Eine Vielzahl von Übersichtsarbeiten und Studien beurteilt die Leistungsfähigkeit der verschiedenen KI-Modelle, die mit unterschiedlichen nicht-mydriatischen Kameras arbeiten. Dabei zeigt sich, dass die Validierung dieser Systeme in realen klinischen Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist. Nicht nur die Diagnostikgenauigkeit wird untersucht, sondern auch die praktische Umsetzbarkeit, Vertrauenswürdigkeit und mögliche Herausforderungen durch technische Unterschiede zwischen Kameramodellen. Ein weiteres Thema ist die Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre der Patienten. Da KI-Modelle große Mengen an Bilddaten analysieren müssen, erfolgt häufig eine Datenübertragung zu externen Servern oder Cloud-Diensten.

Dabei gilt es, die Einhaltung gesetzlicher Datenschutzbestimmungen, insbesondere in der Europäischen Union mit der DSGVO, sicherzustellen. Gleichzeitig müssen klare Transparenzrichtlinien etabliert werden, damit Patienten über die Verwendung ihrer Daten informiert sind und der Verarbeitung zustimmen können. Die Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz, nicht-mydriatischer Retinographie und Telemedizin trägt ebenfalls zu einer verbesserten Versorgung bei. Fernbeurteilung von Netzhautbildern durch KI-Systeme erlaubt die Einrichtung von Screening-Initiativen in abgelegenen Gebieten, ohne dass dafür umfangreiche augenärztliche Infrastruktur vor Ort vorhanden sein muss. Dies ist ein entscheidender Schritt, um globale Gesundheitsziele für die Bekämpfung von Diabetes und seinen Komplikationen zu erreichen.

Neben der technischen Machbarkeit ist auch die Akzeptanz und das Vertrauen von Patienten und Ärzten in KI-Systeme ein wichtiger Faktor. Akzeptanzfördernde Maßnahmen umfassen Schulungen für medizinisches Personal sowie Aufklärungskampagnen für Betroffene. Die Kombination von menschlicher Expertise und intelligenter Unterstützung durch KI soll dabei als integrativer Ansatz verstanden werden, der die Versorgungsqualität insgesamt erhöht. Ausblickend muss die Forschung daran arbeiten, die aktuell vorhandenen Qualitätsschwankungen bei Studien und Systemen zu verringern. Standardisierte Testverfahren, Vergleichsstudien und langfristige Evaluationen werden benötigt, um belastbare Evidenz für die breite Anwendung zu schaffen.

Ebenso wichtig ist die ergonomische und technische Weiterentwicklung von nicht-mydriatischen Kameras, um bessere Bildqualität unabhängig von Nutzungsbedingungen sicherzustellen. Zusammengefasst zeigt sich, dass künstliche Intelligenz im Bereich der nicht-mydriatischen digitalen Retinographie eine vielversprechende Technologie darstellt, um das Screening von diabetischer Retinopathie effizienter, zugänglicher und präziser zu gestalten. Während das Potenzial bereits erkennbar ist, bestehen weiterhin Herausforderungen hinsichtlich Systemharmonisierung, Qualitätssicherung und Datenschutz. Mit fortschreitender Technologieentwicklung und internationaler Zusammenarbeit kann dieser Ansatz dazu beitragen, die Prävention von Erblindungen aufgrund von Diabetes maßgeblich zu verbessern und somit eine höhere Lebensqualität für Millionen Betroffener sicherzustellen.