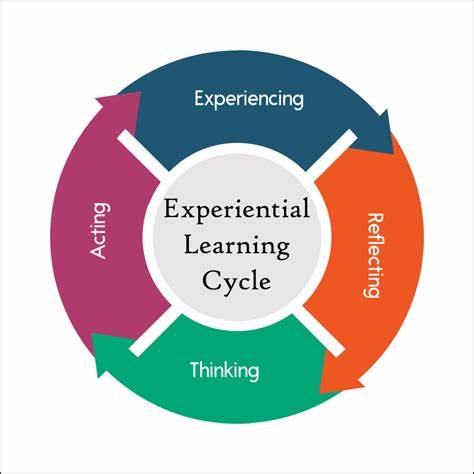

In der heutigen Zeit erleben wir eine bedeutende Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, die weit über das klassische Training mit statischen Datensätzen hinausgeht. Immer mehr rückt ein Konzept in den Vordergrund, das als Experiential Learning bekannt ist – ein Lernansatz, der das Lernen aus unstrukturierten Aktionen, Beobachtungen und differenziertem Feedback ermöglicht. Dieses Konzept eröffnet neue Möglichkeiten und stellt eine Antwort auf die Einschränkungen herkömmlicher Methoden dar, die bislang stark auf verifizierbaren Belohnungen und streng strukturierte Umgebungen angewiesen waren. Experiential Learning kann als ein Paradigmenwechsel verstanden werden, das die Art und Weise verändert, wie Modelle Wissen erwerben, anpassen und verbessern. Traditionelle Lernverfahren, wie zum Beispiel Reinforcement Learning mit verifizierbaren Belohnungen (RLVR) oder Verfahren wie VR-CLI, haben bereits beeindruckende Erfolge gezeigt.

Diese Methoden adaptieren und optimieren Modelle basierend auf klar definierten, oft numerischen Rückmeldungen aus kontrollierten Umgebungen. Sie sind besonders effektiv in Bereichen mit eindeutig bewertbaren Zielen, etwa Mathematik oder Codegenerierung. Allerdings zeigen sie auch Schwächen: Sie sind stark an spezifische Umgebungen gebunden, benötigen sogenannte Goldstandard-Kompletionen und reduzieren den reichen, oft komplexen Feedbackprozess auf einfache Skalarwerte. Diese Vereinfachung führt zu Informationsverlusten und schafft Modelle, die zwar leistungsfähig wirken, aber in ihrer Flexibilität und ihrem Verständnis für komplexe Feedbacksignale eingeschränkt bleiben. Der Ansatz des Experiential Learning nimmt diese Herausforderungen direkt ins Visier und bietet eine innovative Alternative.

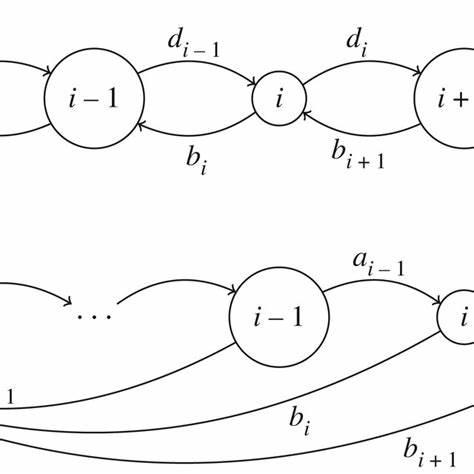

Statt eine stark vereinfachte Rückmeldung in Form von Zahlenwerten zu verwenden, verarbeitet und lernt das Modell direkt aus unstrukturierten Token-basierten Erfahrungen. Diese Erfahrungen können vielfältig sein: Sie reichen von detaillierten Benutzerkommentaren über komplexe Fehler- und Laufzeitmeldungen bis hin zu kompletten Input-Output-Paaren. Anders als zuvor, werden hierbei hochdimensionale Signale genutzt, die eine weitaus reichhaltigere und aussagekräftigere Quelle für die Verbesserung der Modelle darstellen. Ein prägnantes Beispiel verdeutlicht den Vorteil dieses Ansatzes: Beim Programmieren und Ausführen von Code liefert eine Fehlermeldung des Compilers nicht einfach nur eine Aussage darüber, ob ein Programm funktioniert oder nicht. Stattdessen enthält sie konkrete, differenzierte Hinweise über Art und Ort des Fehlers, etwa Syntaxprobleme oder Laufzeitfehler, zusammen mit einer ausführlichen Traceback-Information.

Diese detaillierten Rückmeldungen können als hochqualitative Lernsignale interpretiert werden, die dem Modell helfen, seine internen Darstellungen und Schlussfolgerungen präzise zu justieren – weit über einen simplen Erfolg-oder-Misserfolg-Wert hinaus. Das zentrale Ziel des Experiential Learning ist deshalb, diese hochdimensionalen, unstrukturierten Signale in relevante Gewichtsanpassungen und Verbesserungen der Modellleistung zu übersetzen. Hierbei wird nicht nur ein direkter Bezug zur konkreten Aufgabe hergestellt, sondern auch eine interne Anpassung vorgenommen, die das Verhalten des Modells nachhaltig positiv beeinflusst. Weitere erforschte Formen der Erfahrung umfassen etwa Erklärungen, Rückmeldungen zu Fehlerursachen sowie Rekonstruktionen von Ausführungsschritten – alles direkt in Token-getriebenen Datensätzen codiert. Die Umsetzung und Validierung des Experiential Learning zeigt vielversprechende Ergebnisse, selbst bei vergleichsweise kleinen Modellen im Bereich von einem Milliarde Parametern.

So konnten in experimentellen Settings mit Benchmarks wie MMLU, HumanEval und GSM8K signifikante Verbesserungen erzielt werden. Bei mathematischen Aufgaben im GSM8K Datensatz beispielsweise steigerte das Modell seine Genauigkeit von 30,4% auf 39,8%, eine substanzielle Steigerung ohne die strengen Umgebungsanforderungen traditioneller RL-Methoden. Auch wenn klassische Reinforcement-Learning-Varianten wie GRPO noch leicht bessere Werte erreichen, überzeugt das Experiential Learning durch seine Generalität und Flexibilität – es ist nicht auf verifizierbare oder goldstandard-basierte Domains beschränkt und enthält das Potenzial, in vielfältigsten realweltlichen Szenarien eingesetzt zu werden. Neben den quantitativen Verbesserungen ist die qualitative Entwicklung des Modells ein weiterer überzeugender Aspekt. Durch Experiential Learning wandeln sich Modelle von starren statischen Werkzeugen hin zu dynamischen, anpassungsfähigen Agenten, die nicht nur reaktive Antworten generieren, sondern tatsächlich aus ihren Interaktionen lernen.

Die Möglichkeit, personalisierte Schreibstile, Programmiervorlieben oder sogar die Struktur von Forschungsberichten in die Gewichtungen des Modells einfließen zu lassen, ist ein Meilenstein in Richtung individualisierter KI-Systeme. Wichtig ist, dass dieser Ansatz auch eine Brücke zu komplexeren theoretischen Rahmenwerken schlägt. Insbesondere die Verbindung von Experiential Learning mit Konzepten aus der aktiven Inferenz und der latenten Gedankenprozesse eröffnet neue Horizonte. Modelle können so nicht nur unmittelbare Eingaben verarbeiten, sondern auch implizite Schlussfolgerungen und Denkprozesse rekonstruktiv in ihre Lernmechanismen integrieren. Dies fördert eine viel natürlichere und robustere Lernweise, die stärker der menschlichen kognitiven Struktur ähnelt als bisherige Methoden.

Dennoch stehen noch einige Herausforderungen bevor. Die derzeitigen Experimente wurden mit kleineren Modellen durchgeführt und in relativ eingeschränkten Benchmarks evaluiert. Die Skalierung auf Modelle mit mehreren Milliarden Parametern ist ein wichtiger nächster Schritt, ebenso wie die Untersuchung der Effektivität bei komplexeren, verrauschten Feedbacksignalen. Besonders die Denoisierung von langen, erklärungsbasierten Rückmeldungen mit weniger effektiv großen Batchgrößen stellt eine technische Herausforderung dar, die für die praktische Anwendbarkeit im realen Umfeld entscheidend ist. Trotz dieser Herausforderungen verspricht das Konzept des Experiential Learning, das Lernen von Maschinen grundlegend zu verändern und weiterzuentwickeln.

Es steht im Einklang mit der Vision, dass künstliche Intelligenz nicht mehr nur eine Sammlung statischer Wissensrückstände bleibt, sondern ein stetig lernendes, sich anpassendes System wird, das aus einer Fülle von realen Erfahrungen wächst. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Dynamik unserer digitalen und realen Welt wird dieser Ansatz in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen. Die Zukunft von KI-Modellen liegt nicht nur in maximaler Leistung bei Benchmarks, sondern auch in der Fähigkeit, sich kontinuierlich zu verbessern, aus vielfältigen, unstrukturierten Rückmeldungen zu lernen und sich dynamisch auf neue Situationen einzustellen. Experiential Learning stellt hierbei einen vielversprechenden Weg dar, der traditionelle Lernmethoden ergänzt und erweitert. Das Potenzial für Anwendungen reicht von personalisierten Assistenten über adaptive Lernsoftware bis hin zu intelligenten Systemen, die im Feld kontinuierlich aus ihren Interaktionen lernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Experiential Learning die Tore zu einer neuen Ära des maschinellen Lernens öffnet, in der der Fokus vom einfachen Optimieren anhand vorgegebener Belohnungen hin zu einem flexiblen, kontextbewussten Lernen aus der Vielfalt der erlebten Erfahrungen und Rückmeldungen wandert. Damit ebnet der Ansatz den Weg zu intelligenteren und menschlicheren KI-Systemen, die nicht nur Faktenwissen abrufen, sondern wirklich verstehen, reflektieren und ihr Verhalten kontinuierlich verbessern können.