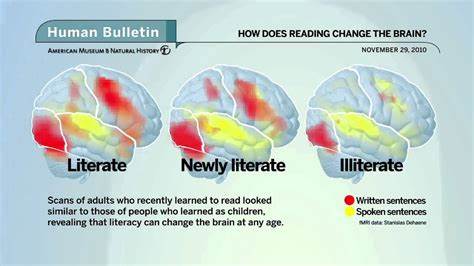

Lesen ist eine fundamentale Fähigkeit, die unser Leben maßgeblich beeinflusst. Es ermöglicht uns Wissen zu erwerben, Bildung zu verfolgen und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Doch was genau passiert im Gehirn, wenn wir lesen? Wie verarbeitet unser Gehirn Buchstaben, Wörter, Sätze und ganze Texte? Forschungen der letzten Jahre, insbesondere eine umfassende Meta-Analyse von über 160 Studien am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, bieten nun detaillierte Antworten auf diese Fragen. Sie präsentieren ein umfassendes Bild davon, wie verschiedene Hirnregionen zusammenarbeiten, um den komplexen Vorgang des Lesens zu ermöglichen. Das Lesen aktiviert ein Netzwerk von Gehirnregionen, die hauptsächlich auf der linken Hemisphäre lokalisiert sind.

Diese linke Hirnhälfte ist traditionell für Sprache und deren Verarbeitung zuständig. Innerhalb dieses Netzwerks spielen sowohl klassische Sprachzentren als auch die Kleinhirnregion eine entscheidende Rolle. Letzteres ist überraschend, denn das Kleinhirn wird bislang vor allem mit der Steuerung von Bewegung in Verbindung gebracht. Seine Beteiligung beim Lesen zeigt, dass das Lesen nicht nur ein rein sprachlicher, sondern auch ein motorisch-kognitiver Prozess ist. Studie für Studie untersuchte das Forscherteam verschiedene Lesebedingungen.

Dazu gehörte die Verarbeitung einzelner Buchstaben, echter Wörter, Pseudo-Wörter – also erfundener Wortähnlicher Kombinationen – sowie komplexerer sprachlicher Einheiten wie Sätze und ganze Texte. Das differenzierte Vorgehen erlaubt es, genau zu erkennen, welche Hirnareale bei welcher Art von Verarbeitung besonders aktiv sind. Beim Lesen von einzelnen Buchstaben beschränkt sich die Aktivierung vor allem auf einen kleinen Bereich im linken okzipitalen Kortex, einer Hirnregion, die für visuelle Verarbeitung zuständig ist. Dies zeigt, dass das Gehirn zuerst visuelle Informationen erkennt und verarbeitet bevor es diese in sprachliche Einheiten umwandelt. Das Lesen von Wörtern bringt deutlich mehr Gehirnregionen ins Spiel.

Hier sind neben dem visuellen Kortex auch das linke inferior frontale Gyrus und Teile des Temporallappens aktiv. Diese Bereiche sind wesentlich für das Erkennen von Bedeutungen, die Verarbeitung von Sprache und das Abrufen von Wortbedeutungen aus dem Gedächtnis verantwortlich. Besonders interessant ist, dass der linke inferior frontale Gyrus unterschiedliche Subregionen nutzt, um echte Wörter von Pseudo-Wörtern zu unterscheiden. Das zeigt, dass das Gehirn spezifisch auf bekannte Begriffe reagiert und diese gezielt verarbeitet. Noch komplexer wird die Gehirnaktivierung beim Lesen ganzer Sätze und längerer Texte.

Dabei ist eine breite Vernetzung verschiedener Bereiche erforderlich, um nicht nur Wörter zu verstehen, sondern Zusammenhänge zu erfassen und den Kontext sinnvoll zu integrieren. In diesem Prozess zeigen sich besonders die Zusammenarbeit von Temporo-okzipitalen und frontalen Gehirnarealen sowie die Einbeziehung des Kleinhirns. Ein weiterer bedeutender Befund betrifft die Unterschiede zwischen lautem und stillem Lesen. Das sogenannte „offene Lesen“ oder lautes Vorlesen aktiviert neben den bislang genannten Sprachregionen auch Areale, die für Bewegungen und Höreindrücke zuständig sind. Dies macht Sinn, da das Aussprechen von Wörtern körperliche Bewegungen der Stimme und Koordination erfordert und das eigene Hören der ausgesprochenen Laute wiederum das Gehirn stimuliert.

Demgegenüber steht das stille oder „verdeckte“ Lesen, das eine intensivere Beteiligung von sogenannten „multiple-demand-Netzwerken“ zeigt, die für Konzentration, Arbeitsgedächtnis und komplexe kognitive Aufgaben zuständig sind. Das stille Lesen scheint somit mehr mentale Ressourcen zu beanspruchen, um Bedeutungen zu extrahieren, ohne sich auf Hör- und Bewegungsfeedback zu stützen. Auch die Art der Lesetätigkeit spielt eine Rolle, wie die Forscher zeigten. Zum Beispiel unterscheiden sich neuronale Muster, wenn Probanden eine lexikalische Entscheidung treffen, also entscheiden müssen, ob eine Zeichenfolge ein echtes Wort ist oder nicht, im Vergleich zu stillem Lesen. Während letztere hauptsächlich linke orbito-frontal-kortikale, cerebellare und temporale Regionen stärker beanspruchen, rufen lexikalische Entscheidungen eine bilaterale Aktivierung inferiorer frontaler und insulärer Areale hervor.

Die Erkenntnisse aus diesen Studien bieten nicht nur ein faszinierendes Bild davon, wie unser Gehirn beim Lesen arbeitet, sondern eröffnen auch neue Perspektiven für praktische Anwendungen. So können sie helfen, die neuronalen Ursachen von Leseproblemen wie Legasthenie besser zu verstehen. Wenn bestimmte Hirnregionen bei bestimmten Lesetypen nicht optimal funktionieren, könnten gezielte Interventionen entwickelt werden, um Betroffenen das Lesen zu erleichtern. Darüber hinaus könnten die gewonnenen Erkenntnisse Einfluss auf pädagogische Methoden nehmen. Das differenzierte Verständnis der neuronalen Mechanismen ermöglicht es, Lernstrategien besser auf die individuellen Bedürfnisse von Lernenden anzupassen.

Beispielsweise können Übungen gezielt daraufhin entwickelt werden, die Verbindung zwischen visueller Erkennung und Sprachverarbeitung zu stärken. Das Lesen selbst ist zudem ein dynamischer Lernprozess, bei dem sich die neuronalen Netzwerke im Gehirn durch Übung und Erfahrung formen und verbessern. Die Fähigkeit, Buchstaben schnell und präzise zu erkennen und diese in sinnvolle Einheiten zu übersetzen, wird durch wiederholtes Training unterstützt. Forscher gehen davon aus, dass durch zielgerichtetes Training nicht nur die Effizienz der neuronalen Pfade verbessert wird, sondern möglicherweise auch andere kognitive Fähigkeiten gestärkt werden, die beim Lesen eine Rolle spielen. Auch die Rolle des Kleinhirns beim Lesen, die in dieser Meta-Analyse hervorgehoben wurde, verdient besondere Beachtung.

Während das Kleinhirn bisher vor allem als Koordinator motorischer Funktionen galt, zeigen diese Studien, dass es maßgeblich an Sprachverarbeitung und kognitiven Kontrollprozessen beteiligt ist. Dies könnte erklären, warum manche Menschen mit cerebellären Störungen auch Schwierigkeiten beim Lesen und bei Sprachprozessen zeigen. Die neuesten bildgebenden Verfahren, die in den untersuchten Studien eingesetzt wurden, erlauben eine immer feinere Auflösung der Hirnaktivitäten. Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), Positronenemissionstomographie (PET) und andere Techniken ermöglichen es Wissenschaftlern, nicht nur herauszufinden, welche Hirnregionen bei der Verarbeitung bestimmter Lesefunktionen aktiv sind, sondern auch, wie diese Regionen miteinander kommunizieren und zeitlich abgestimmt zusammenarbeiten. Diese umfassende Sicht auf das lesen im Gehirn macht deutlich, dass Lesen kein isolierter Prozess ist, sondern die koordinierte Aktion zahlreicher spezialisierter Hirnareale.

Das Verständnis dieser neuronalen Mechanismen ist nicht nur für die Grundlagenforschung bedeutsam, sondern auch für praktische Anwendungen in der Bildung, Diagnostik und Therapie. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Fähigkeit zu lesen eine erstaunliche neurologische Leistung darstellt, bei der unser Gehirn visuelle, linguistische, motorische und kognitive Prozesse nahtlos miteinander verbindet. Indem wir die Wissenschaft hinter dem Lesen besser verstehen, können wir Bildungsprozesse optimieren, Leseerkrankungen gezielt behandeln und die Bedeutung des Lesens als Schlüsselkompetenz für unsere Gesellschaft neu würdigen.