In der heutigen dynamischen Geschäftswelt sehen sich Unternehmen immer komplexeren Herausforderungen gegenüber, wenn es um das Management operativer Risiken geht. Insbesondere Teams wie Site Reliability Engineering (SRE) und Operationen versuchen oft, Probleme durch die Einführung weiterer Prozesse und Genehmigungsschritte zu lösen. Auf den ersten Blick erscheint dies sinnvoll, denn mehr Kontrolle und zusätzliche Kontrollinstanzen sollten theoretisch Fehlerquellen minimieren. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: Mehr Prozesse bedeuten nicht zwangsläufig mehr Sicherheit. Stattdessen entstehen oft frühzeitige Verzögerungen, bürokratischer Aufwand und ineffiziente Arbeitsweisen, die den eigentlich angestrebten Nutzen konterkarieren.

Viele Organisationen setzen beim Umgang mit Risiken auf zusätzliche Genehmigungs-Pipelines. Das betrifft zu Beispiel Datenbankschemaänderungen, Service-Deployments oder Produktfreigaben. In der Theorie sollen Projekte und Änderungen geplant, getan und durch die zuständigen Projektverantwortlichen überprüft werden. Doch häufig werden darüber hinaus weitere Genehmigungsstufen eingeführt, die eine doppelte oder sogar mehrfache Absegnung von Führungskräften voraussetzen. Diese Zusatzprozesse beruhen oft auf der Annahme, dass die Verantwortung für ein Projekt automatisch auch ein Kontrollrecht der direkten Führungsebene oder gar der höheren Managementebene impliziert.

Doch genau hier zeigen sich die Probleme. Führungskräfte können selten ausreichende technische Detailkenntnisse zu mehreren parallellaufenden Projekten aufweisen, um eine fundierte Bewertung abzugeben. Verfügt ein Manager tatsächlich über ein tiefes Verständnis der Projektinhalte, wäre er per Definition selbst als Projektverantwortlicher einzustufen. Durch das Aufblähen von Prozessketten verlieren Unternehmen wertvolle Zeit und Flexibilität. Die hinzugefügten Freigabeebenen verzögern Entscheidungen, gerade in kritischen Situationen, in denen schnelles Handeln erforderlich ist.

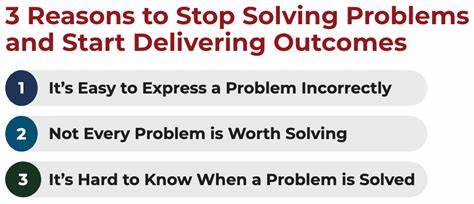

Zudem erzeugen sie einen Anreiz, reguläre Abläufe zu umgehen oder zu beschleunigen, was das Risiko von Fehlern weiter steigert. Ein oft übersehener Aspekt ist der sogenannte Informationsasymmetrie-Effekt: Führungskräfte können nicht alle technischen Details erfassen, was zu oberflächlichen Bewertungen führt. Die Bewertung von Risiken bleibt daher oft eine formalistische Übung ohne tatsächlichen Mehrwert für die Sicherheit. Wenn erhöhte Prozesskosten nicht gleichzeitig bessere Risikokontrolle gewährleisten, stellt sich die Frage nach effektiveren Lösungen. Wertvoller ist es, klare Kriterien für die Risikoabschätzung zu erstellen und diese in die Hände der Projektverantwortlichen zu legen.

Dazu gehören geeignete Werkzeuge, die helfen, Risiken objektiv zu bewerten und transparent zu kommunizieren. Automatisierte Validierungsmechanismen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Sie können standardisierte Prüfungen durchführen, welche menschliche Fehler reduzieren und konsistente Sicherheitsstandards sicherstellen. Proaktive Alarmierungssysteme unterstützen Teams dabei, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. In kritischen Phasen oder bei besonders risikoreichen Aktionen sollten verbindliche Begründungsprotokolle gefordert werden.

Das schafft Verantwortlichkeit und dokumentiert nachvollziehbar, warum bestimmte Maßnahmen trotz Risiken ergriffen wurden. Diese Kombination aus klarer Risikoanalyse, Automatisierung und Transparenz ist nachhaltiger als formale Genehmigungshürden, die überwiegend der Bürokratie dienen. Unternehmen, die sich von der Vorstellung verabschieden, Probleme allein durch neue Prozesse lösen zu müssen, schaffen Raum für Innovation und agile Reaktionsfähigkeit. Führungskräfte können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, ohne durch Mikro-Controlling überlastet zu sein. Projektteams gewinnen Freiheit, verantwortungsvoll und zielgerichtet zu handeln, basierend auf fundierten Risikoinformationen.

Letztlich muss der Umgang mit operativen Risiken als integraler Bestandteil der Kultur verstanden werden, nicht als ein zusätzliches Ablagefeld für Genehmigungsanträge. Ein sinnvolles Risiko-Management ist gekennzeichnet durch Vertrauen in die Fähigkeiten der Teams, unterstützt von intelligenten Werkzeugen und klar definierten Standards. Nur so können Unternehmen langfristig Stabilität und Wachstum gleichermaßen gewährleisten. Die zentrale Erkenntnis ist, dass zusätzliche Prozesse allein keine Probleme lösen, sondern neue schaffen können. Effektive Risikoabsicherung erfordert weniger Verwaltung, aber mehr Eigenverantwortung, technische Exzellenz und transparente Kommunikation.

Wer diese Prinzipien beherzigt, bleibt flexibel, effizient und widerstandsfähig gegenüber den zunehmend komplexen Herausforderungen der modernen IT- und Betriebslandschaft.