Stablecoins – digitale Kryptowährungen, die durch stabile Vermögenswerte wie Fiatgeld oder Staatsanleihen gedeckt sind – haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Sie versprechen die Geschwindigkeit und Flexibilität von Kryptowährungen bei gleichzeitig geringer Volatilität. Angesichts des rasanten Wachstums dieser Anlageklasse hat der US-Senat mit dem sogenannten GENIUS-Gesetz einen Vorschlag erarbeitet, um einen klaren Rechtsrahmen für Stablecoins zu schaffen. Doch bei genauer Betrachtung offenbaren sich erhebliche Schwächen und Risiken, insbesondere im Hinblick auf das Thema Insolvenz. Die Problematik: Bankeinlagen werden unfreiwillig zur Subventionierung von Stablecoin-Investoren herangezogen.

Dies birgt nicht nur finanzielle Gefahren für traditionelle Bankkunden, sondern stellt auch grundlegende Fragen der Fairness und Systemstabilität im Finanzwesen auf. Das GENIUS-Gesetz will erstmals verbindliche Regeln für Stablecoins etablieren, um regulatorische Grauzonen zu schließen und Vertrauen in diese neue Technologie zu schaffen. Dies ist grundsätzlich begrüßenswert, denn klar definierte Regeln fördern die Akzeptanz und Schutz der Verbraucher. Problematisch wird es jedoch bei den Bestimmungen zur Insolvenz von Stablecoin-Emittenten und deren Reservebanken. Das Gesetz regelt, wie im Falle einer Pleite oder Zahlungsunfähigkeit von Stablecoin-Anbietern oder deren Banken mit den jeweiligen Vermögenswerten umzugehen ist.

Hier tauchen jedoch Konflikte auf, die zu einem echten Problem für klassische Bankkunden werden könnten. Ein zentrales Problem liegt darin, dass laut Gesetzestext die Forderungen von Stablecoin-Investoren im Insolvenzfall Vorrang vor den Ansprüchen von regulären Bankkunden haben sollen. Das heißt, wenn eine Bank, die als Verwahrer der Reserven eines Stablecoin-Anbieters fungiert, insolvent wird, erhalten die Stablecoin-Anleger bevorzugten Zugriff auf die Reserven – selbst noch vor gewöhnlichen Einlegern, die oftmals weniger komplexe und risikoreiche Bankprodukte halten. Für den Normalverbraucher bedeutet dies, dass seine Bankeinlagen bei einer Bankenpleite riskiert sind, zugunsten der sogenannten Kryptoinvestoren, die Stablecoins besitzen. Diese Regelung führt im Endeffekt zu einer unfreiwilligen Subventionierung der Stablecoin-Branche durch das traditionelle Bankensystem.

Die Einlagen der breiten Bevölkerung, die durch die FDIC-Versicherung in den USA geschützt sind, werden durch das Vorrangsrecht der Stablecoin-Investoren faktisch zur Finanzierung von Schadensfällen bei digitalen Währungen herangezogen. Während die Bankkunden selbst zwar durch die Versicherung entschädigt werden, trägt der Einlagensicherungsfonds die finanziellen Lasten, was letztlich auf die Gesellschaft als Ganzes umgelegt wird. Dieses System birgt Risiken für die Finanzstabilität, indem es unerwartete Belastungen für das klassische Banking-System schafft, ohne dass die Stablecoin-Branche für diese Risiken angemessen zur Verantwortung gezogen oder belastet wird. Zusätzlich sind die Vorgaben bezüglich der Insolvenz eines Stablecoin-Anbieters höchst problematisch formuliert. Das Gesetz sieht vor, dass die Reserven des Anbieters nicht als Teil des Insolvenzvermögens gelten.

Das bedeutet, dass diese Vermögenswerte – etwa Staatsanleihen oder ähnliche Sicherheiten – nicht der Konkursmasse zugerechnet werden. Auf den ersten Blick soll dies dem Schutz der Stablecoin-Investoren dienen, indem ihre Ansprüche unmittelbar aus den Reserven befriedigt werden können. Praktisch führt dies aber zu einem Chaos, da unklar ist, wie genau die Liquidation und Verteilung dieser Vermögenswerte erfolgen soll. Wer soll für die Kosten der Liquidation aufkommen? Wie werden die Ansprüche fair und transparent geordnet? Diese Fragen bleiben offen und bergen das Risiko eines langwierigen und teuren Rechtsstreits. Darüber hinaus wird die automatische Aussetzung von Rückzahlungen (sogenannter automatischer Insolvenzstopp) auf Stablecoin-Rücknahmen ausgeweitet, was weitere Unsicherheiten für Investoren schafft.

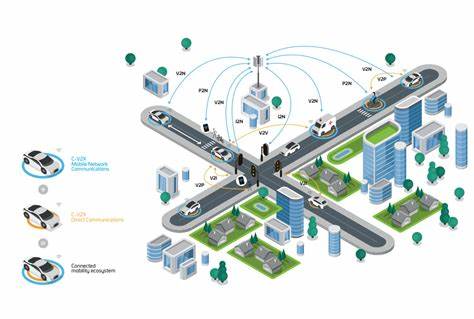

Das Gesetz regelt zwar, unter welchen Bedingungen dieser Stopp aufgehoben werden kann, aber die Umsetzung und praktische Erfüllung könnten zu erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung der Stablecoin-Anleger führen. Von einer geordneten Insolvenz muss hier kaum die Rede sein – vielmehr droht ein kostspieliger Wettlauf um die vorhandenen Vermögenswerte, der niemandem wirklich nützt. Neben den regulatorischen und praktischen Mängeln wirft das GENIUS-Gesetz auch eine prinzipielle Frage zur Funktionsweise von Stablecoins auf. Ursprünglich war die Vision hinter Kryptowährungen wie Bitcoin eine dezentralisierte, intermediärfreie Zahlungslösung. Stablecoins hingegen agieren als zentralisierte Konstrukte, die oft auf das traditionelle Bankensystem angewiesen sind, etwa für die Verwahrung der Reserven.

Wenn nun genau dieses Bankensystem gezwungen wird, Stablecoins mit seinen Einlagen zu subventionieren, wird das revolutionäre Potenzial der Kryptowährungen konterkariert. Statt einer unabhängigen, peer-to-peer basierten Infrastruktur entsteht eine hybrides Konstrukt, das vom etablierten Finanzsystem lebt und dessen Risiken auf traditionelle Kunden abwälzt. Das ganze Problem wird auch durch die verworrene und teils unpräzise Sprache des Gesetzes verschärft. Bestimmungen im Insolvenzbereich sind schwer nachvollziehbar und lassen viel Interpretationsspielraum, was sowohl für die Gerichte als auch für Fachleute eine Herausforderung darstellt. Die Folge: Verzögerungen, mehr Rechtsstreitigkeiten und höhere Kosten für alle Beteiligten – Investorenseite wie auch Aufsichtsbehörden.

Für Bankkunden ist es eine weitgehend unbekannte Tatsache, dass ihre Einlagen im Falle einer Bankinsolvenz eventuell unter die Lasten der Stablecoin-Anleger fallen könnten. Obwohl die Einlagen durch die FDIC abgesichert sind, wird dies letztlich von einem Pool finanziert, der durch Beiträge aller Banken gespeist wird. Daraus entsteht ein moralisches Risiko: Wenn bestimmte Akteure höhere Risiken eingehen können, ohne zusätzlich dafür zu zahlen, entsteht ein System, das Fehlanreize setzt und die Belastung auf die Allgemeinheit abwälzt. Die Lösung für diese Herausforderungen fordert eine gründliche Überarbeitung der Insolvenzregelungen im GENIUS-Gesetz. Es braucht klare, gerechte Priorisierungsmechanismen, die nicht zulasten klassischer Bankkunden gehen.

Ebenso wichtig ist eine präzise Definition, wie die Reserven eines Stablecoin-Anbieters im Insolvenzfall behandelt werden, inklusive der Kostenübernahme für die Liquidation. Nur wenn diese Probleme adressiert werden, kann das GENIUS-Gesetz zur Schaffung eines sicheren und belastbaren Rahmens für Stablecoins beitragen. Zudem sollte die Politik überlegen, wie die Stablecoin-Branche selbst für das Risiko, das sie ins Finanzsystem bringt, zur Verantwortung gezogen werden kann – etwa durch spezielle Versicherungsprämien oder obligatorische Rücklagenbildung. Nur so kann eine faire Verteilung der Risiken und Lasten erreicht werden, ohne dass die Allgemeinheit für ein modernes Finanzprodukt haftet, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass das GENIUS-Gesetz trotz guter Absichten einen gefährlichen Mechanismus etabliert.

Die Begünstigung von Stablecoin-Investoren bei der Insolvenz der Reservenverwahrer auf Kosten der breiten Bankkundschaft ist nicht nur unfair, sondern gefährdet auch die Stabilität des traditionellen Bankwesens. Die zentrale Herausforderung besteht darin, die innovativen Chancen von Stablecoins mit soliden, gerechten und transparenten rechtlichen Rahmenbedingungen zu versehen. Nur so wird es möglich sein, die Vorteile dieser neuen Technologie voll auszuschöpfen, ohne die Minderabsicherung klassischer Einleger oder die Finanzstabilität zu gefährden. Der Diskurs um das GENIUS-Gesetz verdeutlicht, wie wichtig eine durchdachte Regulierung im Schnittpunkt zwischen traditionellem Finanzwesen und digitalen Innovationen ist. In den kommenden Monaten wird es entscheidend sein, dass Gesetzgeber, Finanzinstitutionen und technische Expertinnen und Experten eng zusammenarbeiten, um geeignete Lösungen zu finden.

Die Zukunft der Finanzmärkte hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, neue Technologien verantwortungsvoll und fair zu integrieren – ohne dass dabei alte Sicherheiten und Kundenrechte aufs Spiel gesetzt werden.