Der Nintendo 64 ist eine der ikonischsten Spielkonsolen der 90er Jahre und steht für die frühe 3D-Ära im Gaming. Trotz begrenzter Hardwarekapazitäten schafften Entwickler es, mit kreativen Programmiertechniken eine visuell beeindruckende Grafik zu erzeugen. Ein besonders faszinierendes Thema sind Palette-Beleuchtungstricks, mit denen auf dem N64 erstaunliche Beleuchtungseffekte mithilfe von palettenbasiertem Shading und objektbezogenem Normal Mapping erreicht werden können. Der folgende Beitrag beleuchtet diese Techniken, die Demonstrationen von Experimenten und deren Herausforderungen, anhand jüngster Entwicklungen und Demonstrationen für die Plattform. Dabei wird ersichtlich, wie moderne Grafikideen in der Retro-Hardware des Nintendo 64 umgesetzt werden können und welche Rolle die CPU mit innovativen Shader-Ansätzen spielt.

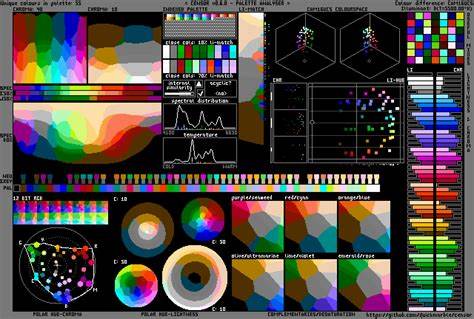

Trotz der Beschränkungen des N64 eröffnet sich hier ein überraschend großer Spielraum für visuelle Effekte, die den visuellen Output erheblich verbessern. Die Palette als Schlüssel Um moderne Beleuchtung auf dem N64 umzusetzen, greift eine Methode auf das Prinzip zurück, dass viele 3D-Objekte auf dem N64 palettenbasierte Texturen verwenden. Eine Palette ist eine begrenzte Anzahl von Farben, aus denen Texturen ihre Farbwerte wählen. Aufwendige per-Texel-Berechnungen zur Beleuchtung sind aufgrund der beschränkten Hardwarekapazitäten des N64 schwer möglich. Das innovative Konzept besteht darin, die Beleuchtung nicht für jeden Texel einzeln zu berechnen, sondern das gesamte Shading auf die Palette anzuwenden.

Das heißt, anstatt jeden Pixel mit aufwendigen Lichtmodellen zu versehen, wird nur die Palette aktualisiert — wenn die Palette beleuchtet wird, wirkt es so, als ob sämtliche Texturflächen dynamisch beleuchtet werden. Diese „Palette-Space“-Beleuchtung bringt eine enorme Performance-Ersparnis, da die Menge der zu verarbeitenden Daten deutlich reduziert wird. Ein Beispiel für die Wirksamkeit dieses Ansatzes wurde anhand eines skurrilen „Kartoffel-ähnlichen“ 3D-Felsmodells demonstriert. Mit einer simplen diffusen Lambert-Beleuchtung, die den Winkel zwischen Oberflächennormalen und Lichtquellen auswertet, und einer Palette, die zur Laufzeit angepasst wird, entsteht eine realistische Lichtstimmung ohne komplexe Hardware-Unterstützung. Auch die Arbeit im linearen Farbraum wurde untersucht, indem Gamma-Korrekturen rückgängig gemacht wurden, was die Lichtberechnungen exakter macht.

Objektbezogenes Normal Mapping auf dem N64 Obwohl Normal Mapping an sich schon eine etablierte Technik in moderner Computergrafik ist, galt es lange Zeit als nahezu unmöglich auf Plattformen wie dem N64. Normal Mapping simuliert dabei feine Details und Unebenheiten einer Oberfläche, indem Oberflächennormalen mit Hilfe spezieller Texturen manipuliert werden, um auf einfachem Mesh zusätzliche Lichtreflexe zu erzeugen. Die meisten modernen Spiele verwenden Tangent Space Normal Mapping, bei dem Normale relativ zu lokalen Oberflächenachsen interpretiert werden, das erlaubt wiederholbare Normal Maps und eine glatte Lichtüberlagerung. Auf dem Nintendo 64 wurde stattdessen mit Object Space Normal Mapping experimentiert. Hierbei beziehen sich Normalen direkt auf ein festes Koordinatensystem des Objekts.

Das macht die Laufzeitberechnung mathematisch einfacher, erfordert jedoch, dass jeder Oberflächenpunkt eine individuelle Texturkoordinate besitzt – ähnlich wie bei Lightmaps. Für das N64 ist dies zwar ein Kompromiss, bietet aber die Möglichkeit, normal mapping zumindest annähernd umzusetzen. Interessant ist, dass diffuse Texturfarbwerte und Normalenbilder dabei eine gemeinsame Palette verwenden können. Diese gemeinsame Palettenindizierung wurde durch Clustering-Verfahren wie K-Means ermöglicht, um Farb- und Normalwerte sinnvoll zu komprimieren und zusammenzuführen. So entsteht eine extrem kompakte Repräsentation, bei der der Speicherbedarf deutlich reduziert wird, was wiederum wichtig für die orangenen Hardwarelimits des N64 ist.

Beleuchtung durch kombinierte Ambient- und Sonnenlichtmodelle Um ein realistisch wirkendes Szenario aus Beleuchtung und Material zu schaffen, setzt die Methode auf die Kombination von Ambient- und direktem Sonnenlicht. Das Ambientes Licht sorgt für eine gleichmäßige Grundhelligkeit, die in Richtungssättigung moduliert wird, während das direkte Sonnenlicht als gerichtetes Licht hinzukommt. Hierfür werden Umgebungslichtstärken mit einem Graustufen-Umgebungs-irradiance-Map kombiniert und in den Vertex-Farben kodiert. Die Sonnenlichtintensität wird über den Alphakanal der Vertices gesteuert. Das spezielle Shading-Modell multipliziert die Ausgangsfarbe des Materials mit der Summe von ambientem und direktem Licht, wobei die Sichtbarkeit des Sonnenlichts durch das Skalarprodukt aus Oberflächennormalen und Lichtquelle bestimmt wird.

Ein solcher Ansatz ermöglicht trotz limitierter Hardware dennoch beeindruckende dynamische Lichtergebnisse. Die Illusion von Tiefe und realistischem Materialverhalten entsteht dadurch auch auf statischer Hardware. Anwendungen auf größeren Modellen wie Burgen zeigten, dass bei wiederholten Texturen und komplexeren Mesh-Gruppierungen Lösungen nötig sind, um die Objekt- und Tangentenräume für verschiedene Bereich effizient zu verwalten. Dabei wurde mit händischen Gruppierungen im 3D-Modellierungsprogramm Blender gearbeitet und Berechnungen für approximierte Tangentenräume pro Untergruppe eingesetzt. Diese Verteilung führt zwar zu facettiertem Licht an Kanten, verschafft aber eine gute Balance zwischen realistischer Beleuchtung und der Rechenlast für die Hardware.

Limitierungen und Herausforderungen der Technik Die wichtigsten Einschränkungen dieser „Palette-Space“-Methode bestehen im fehlenden Support für komplexe Lichtarten wie Punktlichter und echte Schatten. Auch funktioniert der Ansatz nur korrekt für diffuse Richtungslichter, da für die Palette keine Positionen der Lichtquelle relativ zur Oberfläche berechnet werden können und sich dadurch keine Blickwinkelabhängigkeiten ergeben. Insbesondere bei der Umsetzung von Spiegelungen oder Glanzlichtern, sogenannten Specular Highlights, stößt die Technik an ihre Grenzen. Dennoch wurden Hacks entwickelt, welche die Oberfläche näherungsweise als Kugel modellieren, um Fresnel-Effekte und gewisse Spiegelungen auf Palettebene zu simulieren. Das Ergebnis wirkt bei Betrachtern erstaunlich realistisch, auch wenn die Effekte klar eine angenäherte Simulation sind.

Die visuellen „Brüche“ und scharfen Übergänge zwischen unterschiedlichen Tangentenräumen lassen sich bislang nur schwer vermeiden und begrenzen somit den visuellen Fluss. Zukunftsperspektiven und Fazit Die vorgestellten Ansätze zeigen eindrucksvoll, wie weit man mit klugen Kompromissen und innovativen Algorithmen auf klassischen Konsolen wie dem Nintendo 64 kommen kann. Die Kombination aus Palette-Shading, Objekt-bezogenem Normal Mapping und cleverer Lichtkomposition schafft eine moderne Optik, die dem Retro-Charme entgegenkommt, aber dennoch beeindruckende Tiefe und Atmosphäre bietet. Während die Technik nicht an die Flexibilität moderner GPUs heranreicht, ist sie dennoch eine wertvolle Inspirationsquelle für Entwickler, die mit limitierten Ressourcen arbeiten. Zukünftige Fortschritte könnten daran ansetzen, wie der Übergang zwischen Tangentenräumen geglättet werden kann oder mehrfarbige und komplexere Palettenshading-Modelle entwickelt werden, die Schatten und weitere Lichtkomponenten unterstützen.

Auch mit Blick auf Homebrew-Entwicklungen für das N64 und ähnliche Plattformen bleibt die Palette-Beleuchtung ein spannender Bereich für kreative Experimente. Moderne Entwickler und Künstler können mit diesen Techniken verblüffende visuelle Effekte erschaffen und somit dem historischen Gerät neues Leben einhauchen. So zeigt sich einmal mehr, dass Limitierungen oft Kreativität fördern und die technischen Herausforderungen von einst heute spannende Ansätze für die Retro-Grafik bieten. Das Nintendo 64 lebt mit solchen Innovationen weiter und beeindruckt auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch durch technisch klug eingesetzte Beleuchtungsmethoden.