Die menschliche visuelle Wahrnehmung ist untrennbar mit der motorischen Aktivität des Auges verknüpft, insbesondere mit den schnellen, ruckartigen Bewegungen, die als Sakkaden bekannt sind. Diese schnellen Augenbewegungen ermöglichen es uns, die Umwelt gezielt zu erfassen und hochauflösende Informationen aus verschiedenen Bereichen des Sichtfelds aufzunehmen. Doch weit mehr als eine reine Orientierungshilfe bilden Sakkaden den Schlüssel zu einem Gesetzmäßigkeit zugrundeliegenden Zusammenspiels zwischen Bewegung und Wahrnehmung. Neue Forschungen zeigen, dass die kinematischen Eigenschaften dieser Bewegungen direkten Einfluss auf die Wahrnehmungsgrenzen von schnellen visuellen Stimuli haben und damit fundamentale Prinzipien unserer visuellen Systemfunktion offenbaren. Die sogenannte Hauptsequenz beschreibt eine grundlegende, in allen bekannten Spezies mit saccadischen Bewegungen beobachtbare Beziehung zwischen Augenbewegungsamplitude, Höchstgeschwindigkeit und Bewegungsdauer.

Mit zunehmender Bewegungsweite des Auges steigt sowohl die maximale Geschwindigkeit als auch die Dauer der Bewegung an. Interessanterweise spiegelt sich diese Gesetzmäßigkeit auch in der Bewegung der retinalen Bildprojektion wider – für jedes Augenbewegung folgt eine entgegengesetzte Bewegung des Abbilds in der Retina. Dieses Phänomen ist zentral, da es einen schnellen Versatz des retinalen Bilds verursacht, der die Verarbeitung von visuellen Reizen während der Bewegung beeinflusst. Trotz der hohen Geschwindigkeit und Intensität dieser retinalen Bildverschiebung bleibt sie dem Bewusstsein meist verborgen – ein Effekt, der als sakkadische Auslassung oder saccadic omission bezeichnet wird. Dieses Phänomen sorgt dafür, dass wir während einer Sakkade kaum oder gar keine Bildunschärfe oder Bewegungsverschmierung wahrnehmen.

Die genauen Mechanismen hinter dieser Auslassung sind weiterhin Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Untersuchungen. Verschiedene Theorien schlagen vor, dass sowohl mechanische Faktoren in der Augenstruktur, retinale Verarbeitungsprozesse als auch extraretinale Signale (wie corollary discharge) für die Unterdrückung dieser sensorischen Konsequenzen verantwortlich sein können. Aktuelle Studien haben das Ziel verfolgt, den Einfluss der spezifischen kinematischen Parameter der Sakkaden auf die Sichtbarkeit von schnellen Bewegungen bei stabilisiertem Blick (Fixation) zu untersuchen. Mittels hochauflösender Videoprojektion wurden Reize präsentiert, deren Bewegungsgeschwindigkeit, -amplitude und -dauer präzise an die charakteristischen Werte von Sakkaden angepasst oder von ihnen abweichend gestaltet wurden. Probanden sollten diese Bewegungen wahrnehmen und beurteilen, wobei die Wahrnehmung kontinuierlicher Bewegung bei sich erhöhender Geschwindigkeit sukzessive verlorenging und durch das bloße Wahrnehmen eines Versatzes ersetzt wurde.

Die Ergebnisse offenbarten eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den Wahrnehmungsschwellen für schnelle Bewegungen und den kinematischen Gesetzen, die die Sakkaden beschreiben. Konkret zeigte sich, dass die Geschwindigkeit, bei der Bewegung nicht mehr kontinuierlich wahrgenommen wurde, proportional zur Hauptsequenz der Sakkaden variierte. Das bedeutet, dass bei größeren Bewegungsamplituden höhere absolute Geschwindigkeiten vom visuellen System noch als Bewegung erkannt werden konnten, jedoch relativ zur erwarteten Sakkadenspitzen-geschwindigkeit bei jeder Amplitude ein konsistenter Grenzwert existierte. Nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Bewegungsdauer wirkte sich auf die Wahrnehmungsfähigkeit aus. Längere Bewegungen über größere Amplituden erforderten entsprechend eine längere Zeitdauer der Bewegung, um noch als kontinuierlich wahrgenommen zu werden.

Diese Ergebnisse belegen, dass die visuelle Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen sich nicht isoliert an einzelnen Parametern orientiert, sondern an der Gesetzmäßigkeit, die diese Parameter in Sakkadenvorgängen miteinander verbindet. Darüber hinaus konnte in individuellen Unterschieden der Probanden gezeigt werden, dass ihre jeweiligen Sakkadenkinematiken mit individuellen Wahrnehmungsschwellen korrelierten. Bewegungen der eigenen Augen in Richtung A waren insbesondere dann ein guter Prädiktor für die Wahrnehmungsschwellen in entgegengesetzter Richtung (in der retinalen Koordinate) und nicht einfach in der räumlichen Bewegungsrichtung. Dieser Befund stärkt die These, dass der visuelle Organismus die sensorischen Konsequenzen der eigenen Bewegungen berücksichtigt und so eine Verknüpfung zwischen der Motorik und Wahrnehmung aufbaut. Eine weitere interessante Erkenntnis ergab sich durch die Manipulation der Verfügbarkeit von ruhenden Bewegungselementen vor und nach der Bewegung.

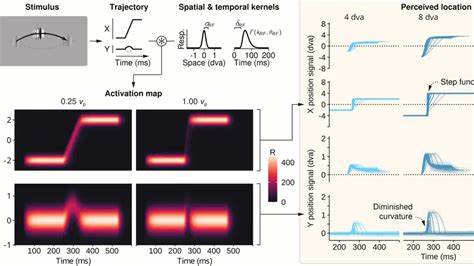

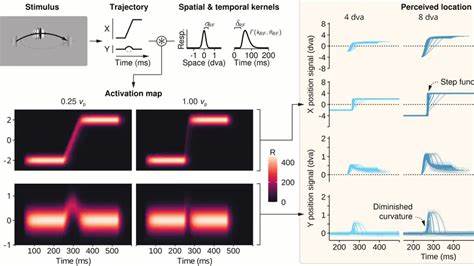

Wenn solche statischen Endpunkte fehlten, fehlte auch die Zusammenhänge zwischen den Wahrnehmungsschwellen und der Hauptsequenz. Das Vorhandensein statischer Umgebungsinformationen vor und nach der Bewegung scheint dem visuellen System somit als Referenz zu dienen, um Bewegungen über begrenzte Strecken zu bewerten und sie vom einfachen Ortswechsel abzugrenzen. Durch die Entwicklung eines parsimonen Modells der frühen visuellen Verarbeitung konnte demonstriert werden, dass einfache Filter- und Integrationsmechanismen, die auf der Grundlage der räumlichen und zeitlichen Reizeigenschaften arbeiten, die Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung von schnellen Bewegungen reproduzieren können. Dieses Modell betont, dass insbesondere die zeitliche Verarbeitungsdynamik entscheidend ist, da die Reaktionen auf statische Stimulusabschnitte dazu führen können, das schwache Signal schneller Bewegungen zu überdecken oder herauszufiltern. Diese Ergebnisse werfen ein neues Licht auf klassische Theorien, die Wahrnehmungsphänomene während und nach Sakkaden hauptsächlich auf corollary-discharge-Mechanismen zurückführen.

Die aktuellen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass reine sensorische Effekte, die aus der spezifischen Kinematik der Bewegungen folgen könnten, bereits einen großen Teil der Wahrnehmungsmodulation erklären. Das bedeutet nicht, dass extraretinale Signale unwichtig sind, ihre Rolle könnte jedoch subtiler sein als lange angenommen – möglicherweise unterstützen sie die Anpassung und Habituation an wiederkehrende sensorische Konsequenzen. Die Verknüpfung von Wahrnehmung und Motorik in der hier beschriebenen Form eröffnet zudem spannende Perspektiven für spannende Fragestellungen hinsichtlich der individuellen Entwicklung visuell-motorischer Systeme, deren Anpassung an dynamische Umgebungen sowie die Evolution von Wahrnehmungssystemen. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob Spezies mit schnelleren oder langsameren Bewegungen des Auges jeweils andere Wahrnehmungsgrenzen für Bewegungen besitzen oder ob sich die Mechanismen in anderen sensorischen Modalitäten ähnlich manifestieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hauptsequenz, eine fundamentale Bewegungsgesetzmäßigkeit der Augen, auch die Grenzen der menschlichen Fähigkeit bestimmt, schnelle Bewegungen visuell wahrzunehmen.

Dieses starke Zusammenspiel von Aktion und Wahrnehmung unterstreicht, wie eng unsere sensorischen Systeme an die motorischen Gegebenheiten angepasst sind, um eine effiziente und stabile Repräsentation der Umwelt zu gewährleisten. Das Verständnis dieser Verbindung trägt nicht nur zum Grundverständnis der visuellen Verarbeitung bei, sondern könnte auch praxisrelevante Implikationen für Bereiche wie Neurorehabilitation, Augenbewegungstraining oder visuelle Technologien besitzen.