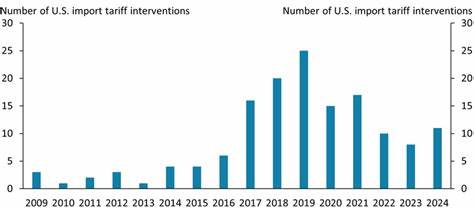

Die jüngsten Daten der US-Wirtschaft haben für Überraschungen gesorgt: Nach langem Wachstum verzeichnet das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Vereinigten Staaten eine Schrumpfung. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit einem bemerkenswerten Anstieg der Importe, der scheinbar von einer Vorgriffshandlung von Importeuren auf die angekündigten Zollerhöhungen ausgelöst wurde. Während die US-Regierung unter Führung von Präsident Donald Trump weiterhin auf protektionistische Maßnahmen setzt, zeigt sich nun die vielschichtige Dynamik der Handelsbeziehungen und deren Einfluss auf die Binnenwirtschaft. Die Ankündigung neuer Zölle auf eine Vielzahl von Waren hatte bei importierenden Unternehmen zu einem vermehrten Einkauf geführt, um höheren Abgaben zuvorzukommen. Dieser Effekt – auch als „Front-Running“ der Zölle bezeichnet – führte zu einem sprunghaften Anstieg der Einfuhren unmittelbar vor Inkrafttreten dieser Handelsbarrieren.

Importhäuser und Einzelhändler stockten ihre Lagerbestände deutlich auf, um die Kosten durch die Zölle zu umgehen oder zumindest zu minimieren. Während dies kurzfristig vorteilhaft sein könnte, zeigte sich zugleich eine Verzerrung in der Handelsstatistik und belastete das gesamte Wirtschaftswachstum. Das Schrumpfen der Wirtschaftsleistung, auch wenn es moderat ausfällt, ist ein deutlicher Warnhinweis darauf, wie Handelspolitik unmittelbar die Wirtschaftsentwicklung beeinflussen kann. Das komplette Bild offenbart nicht nur die Gefahren einer einseitigen Zollerhöhung, sondern auch den Mehraufwand und die Unsicherheiten, die für Unternehmen entstehen. Der Anstieg der Importe erhöht zwar kurzfristig den Handelsumsatz, gleichzeitig aber führt die dadurch verursachte Veränderung auch zu einer reduzierten nationalen Wertschöpfung.

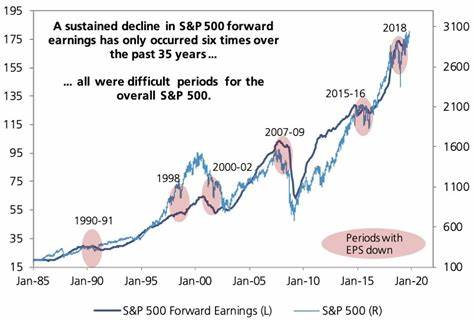

Die Börsen reagierten empfindlich auf diese Daten: Kryptowährungen wie Bitcoin und Aktienmärkte verzeichneten deutliche Verluste. Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Handelspolitik führte zu einem Abbau von Positionen bei risikobehafteten Anlagen. Investoren zeigten sich besonders besorgt über die Sicherheitslage im Finanzsektor sowie den Einfluss regulatorischer Unsicherheiten, wie die verzögerten Entscheidungen der US-amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde SEC bei mehreren Kryptowährungs-ETFs verdeutlichen. Nicht nur auf transatlantischer Ebene führen diese Entwicklungen zu Verwerfungen, auch die Gefahr einer globalen systemischen Risikoausbreitung wurde von internationalen Banken – wie der Bank von Italien – thematisiert. Insbesondere die Kombination aus Handelsspannungen, Vorratsaufkäufen und volatileren Finanzmärkten schafft ein Umfeld erhöhter Risiken, das über nationale Grenzen hinaus Auswirkungen zeitigen kann.

Aus wirtschaftlicher Sicht zeigt sich, dass kurzfristig durch den Front-Run-Effekt die Zahlen verfälscht sind. Der Zuwachs an Importen und Lagerbeständen bedeutet nicht unbedingt eine gesteigerte Nachfrage, sondern eine Verlagerung von Kaufzeitpunkten. Deshalb sollte bei der Analyse der Daten vorsichtig vorgegangen werden, um tatsächliche Trends nicht falsch zu interpretieren. Die Schrumpfung des BIP signalisiert zudem, dass andere Wirtschaftssektoren – wie der Konsum oder die Investitionen – möglicherweise unter der Unsicherheit leiden. Die US-Regierung sieht in den angekündigten Zöllen ein Mittel zur Stärkung der heimischen Industrie und zum Schutz vor vermeintlich unfairer Konkurrenz.

Allerdings hat diese Politik unerwartete Nebenwirkungen ausgelöst, die in der aktuellen wirtschaftlichen Kontraktion ihren Ausdruck finden. Importierende Unternehmen agieren strategisch, um Mehrkosten zu vermeiden, und verschieben ihre Einkaufszyklen entsprechend. Aus marktpsychologischer Sicht führt dies zu einer Volatilität, die sich sowohl auf Unternehmensbewertungen als auch auf die makroökonomische Stabilität auswirkt. Darüber hinaus gibt es Befürchtungen, dass eine anhaltende Verschärfung der Handelspolitik und die entsprechenden Reaktionen der Märkte zu einer Abkühlung der globalen Wirtschaft führen könnten. Länder, die stark vom Handel mit den USA abhängig sind, müssen mit einem Rückgang der Exporte rechnen, was in Kombination mit bestehenden geopolitischen Spannungen das Wachstum in vielen Regionen dämpfen könnte.

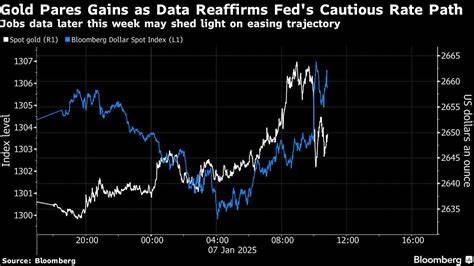

Finanzexperten beobachten genau, wie sich die Geldpolitik im Kontext dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung positionieren wird. Die Federal Reserve könnte gezwungen sein, ihre Zinsstrategie zu überdenken, insbesondere wenn der Inflationsdruck nachlässt und das Wirtschaftswachstum schwächelt. Eine restriktive Zinspolitik könnte die Konjunktur weiter bremsen, während eine Lockerung der Geldpolitik Entlastung schaffen, aber auch Inflationsrisiken bergen würde. Für Unternehmen bedeutet die aktuelle Lage eine Herausforderung in der Beschaffungs- und Lagerhaltung sowie in der strategischen Planung. Die Unsicherheit über zukünftige Zollhöhen und Handelsabkommen erschwert die langfristige Investitionsplanung.

Gleichzeitig steigt der Kostendruck, während Absatzmärkte durch Handelshemmnisse und volatile Konsumentennachfrage belastet werden. Aus Sicht der Verbraucher sind die Auswirkungen weniger unmittelbar spürbar, da die Zölle meist erst im Handel beziehungsweise an die Endkunden weitergegeben werden. Langfristig könnten jedoch steigende Preise bei importierten Waren, insbesondere bei Elektronik, Textilien und Automobilteilen, die Kaufkraft verringern. Ein solches Szenario könnte die Binnennachfrage weiter negativ beeinflussen und somit das bereits gedämpfte Wirtschaftswachstum zusätzlich belasten. Zusammenfassend zeigt sich, dass die US-Wirtschaft derzeit an einem kritischen Punkt steht, an dem Handelspolitik, Unternehmensverhalten und globale Marktbedingungen eng miteinander verflochten sind.

Die Schrumpfung des BIP bei gleichzeitig steigenden Importen, bedingt durch die Reaktion der Importeure auf geplante Zölle, offenbart die komplexen Wechselwirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob sich die Märkte stabilisieren, wie die Geldpolitik darauf reagiert und ob die Handelspolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rückwirkungen angepasst wird. Investoren, Unternehmen und Verbraucher sollten sich auf eine Phase der Unsicherheit und Volatilität einstellen, während politische Entscheidungsträger sorgfältig abwägen müssen, wie protektionistische Maßnahmen mit wirtschaftlichen Wachstumszielen in Einklang gebracht werden können. Die Balance zwischen Handelsschutz und offenem Markt bleibt eine der bedeutendsten Herausforderungen für die globale Wirtschaft im Jahr 2025.