Die Erforschung von mechanosensitiven Genen, also solchen Genen, die auf mechanische Reize reagieren, ist ein faszinierendes Feld in der Zellbiologie. Mechanische Signale wie Dehnung, Kompression oder Scherkräfte beeinflussen die Zellaktivität und sind essenziell für die Regulation vieler biologischer Prozesse. In jüngster Zeit rückt ein weiteres physikalisches Phänomen in den Fokus der Wissenschaft: die akustische Stimulation. Schallwellen, die gewöhnlich als Geräuschwahrnehmung verstanden werden, wirken auch auf Zellebene als physikalische Stimuli und modulieren die Genexpression in Mechanosensoren mit Auswirkungen auf wichtige Zellfunktionen. Aktuelle Studien, darunter bahnbrechende Untersuchungen an murinen Zelllinien, belegen, dass akustische Wellen im hörbaren Frequenzbereich die Expression mechanosensitiver Gene in Zellkulturen gezielt verändern können und damit neue therapeutische Ansätze ermöglichen.

Das Konzept der akustischen Modulation ist besonders interessant, da Schallwellen als mechanische Wellen Druckschwankungen verursachen und somit eine physikalische Reizquelle für Zellen darstellen. Die Intensitäten dieser akustischen Druckwellen liegen im physiologisch relevanten Rahmen – häufig im Bereich von einigen 100 Pascal –, vergleichbar mit Kräften, denen Zellen im Körper beispielsweise durch Bewegung oder Gewebespannung ausgesetzt sind. Die akustische Anregung erfolgt ohne direkten Kontakt, ohne invasive Eingriffe und ohne hohe Energiemengen, was sie zu einer attraktiven Methode für klinische Anwendungen macht. Ein zentrales Ergebnis der Untersuchungen ist die Identifikation zweier Schlüsselmoleküle, die auf akustische Stimulation besonders sensibel reagieren: das Gen für die Prostaglandin-Endoperoxid-Synthase 2 (Ptgs2), auch bekannt als Cyclooxygenase-2 (Cox-2), und das Gen für das Fibroblasten-Wachstumsfaktor-ähnliche Protein Connective Tissue Growth Factor (Ctgf). Beide Gene sind klassischerweise mechanosensitiv und regulieren zelluläre Reaktionen auf mechanische Belastungen durch Remodellierung der extrazellulären Matrix, Zelladhäsion und Migration.

Wenn akustische Wellen auf Zellen einwirken, wird die Aktivierung von Ptgs2 durch eine Fokal-Adhäsions-Kinase (FAK)-abhängige Signaltransduktion vermittelt, was die Prostaglandin E2 (PGE2) Synthese fördert. PGE2 gilt als Schlüsselmediator für diverse zelluläre Funktionen, einschließlich Entzündungsreaktionen, Zellwachstum und Differenzierung. Besonders herausragend sind die Auswirkungen der akustischen Modulation auf adipöse Zellen beziehungsweise deren Vorläuferzellen, die sogenannten Präadipozyten. Bei längerer oder periodischer akustischer Stimulation zeigte sich eine signifikante Hemmung der Adipozytendifferenzierung, was durch die reduzierte Expression adipogener Marker-Gene wie CCAAT/enhancer-binding protein alpha (Cebpa) und Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor gamma (Pparg) nachgewiesen wurde. Die Unterdrückung der Differenzierung führte zudem zu verringertem Lipidaufbau, was sich in einer reduzierten Fetteinlagerung im Zellinneren manifestierte.

Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass schallbasierte mechanische Stimulation das Entstehen und die Entwicklung von Fettzellen beeinflussen kann und somit potenziell in der Prävention und Therapie von Fettstoffwechselerkrankungen eingesetzt werden könnte. Molekular betrachtet initiiert die akustische Stimulation eine Signalkaskade, die mit der Aktivierung von FAK an den Fokaladhäsionen beginnt. Diese Zellstrukturen sind essenziell für die Verbindung des Zytoskeletts mit der extrazellulären Matrix und fungieren als Sensoren für mechanische Reize. Die durch den Schall induzierte Phosphorylierung von FAK am Y397-Residuum ist ein zentraler Schritt für die Verstärkung der Zelladhäsion und das cytoskelettale Remodeling. Auf diese Weise reagieren die Zellen auf akustischen Druck mit einer veränderten Morphologie, indem sie ihre Zelloberfläche erweitern und sich in ihrer Struktur reorganisieren.

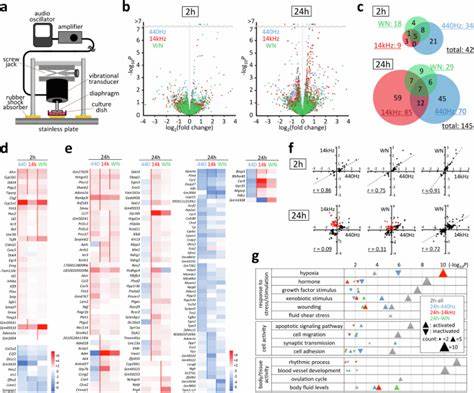

Durch die Aktivierung von Ptgs2 wird die Synthese von PGE2 gesteigert, die wiederum über den EP4-Rezeptor als Autokrinum die Expression weiterer mechanosensitiver Gene reguliert. Interessanterweise beeinflusst die Hemmung von FAK oder der EP4-Rezeptor-Signalkette die akustisch ausgelösten Genreaktionen, jedoch nicht die unmittelbaren zellulären Morphologieänderungen, was auf eine differenzierte Signalkette hindeutet. Neben den mechanistischen Aspekten ist auch die Frequenz und Intensität des eingesetzten Schalls von Bedeutung. Akustische Stimulationen bei niedrigen Frequenzen (440 Hz) und höheren Frequenzen (14 kHz) zeigten sowohl Überschneidungen als auch Unterschiede in den aktivierten Genen. Niedrigfrequente Wellen verursachen durch ihre größere Partikelverschiebung im Medium ausgeprägtere Fluidbewegungen, während höherfrequente Wellen weniger Fluss, aber möglicherweise stärkere rein mechanische Druckimpulse auf Zellebene erzeugen.

Die genauen biologischen Auswirkungen sind daher sowohl von der Frequenz als auch vom Wellencharakter abhängig. Verschiedene Wellenformen wie sinusförmige, dreieckige oder rechteckige Signale bewirkten vergleichbare, doch teilweise differenzierte Genantworten. Auch die Zellkonzentration spielt eine Rolle für die Wirksamkeit der akustischen Modulation. Bei variierender Zelldichte wurden teils abolierte oder sogar umgekehrte Genantworten beobachtet, was auf komplexe zelluläre Netzwerke und den Einfluss der Zell-Zell-Kommunikation hindeutet. Die Forschung unterstreicht damit, wie vielfältig und feinreguliert die akustische Zellantwort in Abhängigkeit von der mikrobiologischen Umgebung ist.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die akustische Modulation von mechanosensitiven Genen nicht nur grundlegende Einblicke in die biophysikalische Zellwahrnehmung mechanischer Reize liefert, sondern auch ein vielversprechendes Werkzeug für biotechnologische und medizinische Anwendungen darstellt. Insbesondere die gezielte Beeinflussung von Adipozyten könnte neue Wege in der Behandlung von Fettleibigkeit, metabolischem Syndrom oder Diabetestherapien eröffnen. Darüber hinaus zeigen die Studien, dass nicht alle Zelltypen gleichermaßen auf akustische Reize reagieren. Während stromale Zellen, wie Fibroblasten und Präadipozyten, besonders empfindlich sind, reagieren epithelialen und neuroblastischen Zelllinien weniger stark auf Schallreize. Diese Zelltyp-spezifische Sensitivität dürfte von der Ausprägung und Zusammensetzung der Fokaladhäsionen und der zytoskelettalen Architektur abhängen.

Ein weiterer spannender Aspekt ist die Einordnung der akustischen Stimulation im Kontext anderer mechanischer Einflüsse wie Druck, Dehnung oder Ultraschall. So sind beispielsweise niederfrequente Ultraschallanwendungen, etwa Low-Intensity Pulsed Ultrasound (LIPUS), bekannt dafür, zelluläre Signalwege zu aktivieren, die schließlich die Genexpression steuern. Die hier untersuchten hörbaren akustischen Frequenzen liegen um mehrere Größenordnungen niedriger als die der Ultraschallanwendungen, weisen aber eine eigene, einzigartige Signatur in der Zellreaktion auf. Es wird vermutet, dass akustische Stimulation über das Zusammenspiel mechanischer Schallwellen mit zellulären Kompartimenten wie der Membran und dem Zytoskelett spezifische molekulare Signalprozesse induzieren kann. Die Forschung zur akustischen Zellmodulation bringt nicht nur neue Erkenntnisse zur Biophysik von Zellen, sondern erschließt auch ein bislang wenig erforschtes Territorium, in dem Schall gezielt zur Steuerung zellulärer Vorgänge eingesetzt werden kann.

Die technische Entwicklung von Systemen zur direkten Emission von Schallwellen in Flüssigmedien ohne Wärmeentwicklung ermöglicht dabei recreierbare und präzise Versuchsbedingungen, die für weitere Anwendungen in Zellkulturen, Gewebekonstruktionen und potentiell auch vivo bedeutend sind. Abschließend lässt sich sagen, dass die akustische Modulation mechanosensitiver Gene ein innovativer Ansatz ist, der sowohl zur Erforschung der Mechanotransduktion als auch zur Entwicklung neuer Interventionen im Bereich der Zell- und Gewebetechnologie dient. Das Potenzial, Zellfunktionen wie die Differenzierung von Adipozyten zu modulieren, eröffnet spannende Perspektiven für therapeutische Innovationen im Kampf gegen metabolische Krankheitsbilder und für regenerative Medizin. Zukunftige Studien werden voraussichtlich weiter aufklären, wie die akustischen Parameter optimiert und die zellulären Signalwege differenzierter adressiert werden können, um die Anwendungsbreite zu erweitern und die Effizienz der Schall-basierten Zellsteuerung zu erhöhen.