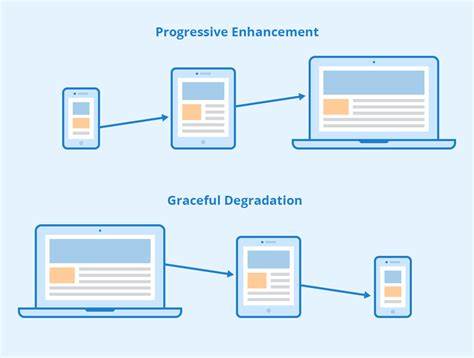

Progressive Enhancement, zu Deutsch „progressive Verbesserung“, ist mehr als nur eine technische Herangehensweise im Webdesign – es ist auch eine moralische Verpflichtung. Der Begriff beschreibt eine Strategie, bei der Webseiten und Webanwendungen so gestaltet werden, dass sie zunächst mit den grundlegenden Funktionen auf allen Geräten und Browsern funktionieren und dann schrittweise um erweiterte Features ergänzt werden, wenn die technischen Voraussetzungen dies erlauben. Diese Herangehensweise hat ihre Befürworter und Kritiker, doch hinter der oft geführten Debatte steht ein weitreichender ethischer Ansatz, der sich mit den Herausforderungen des modernen Zugangs zum Internet und den Bedürfnissen verschiedenster Nutzergruppen auseinandersetzt. Der nachfolgende Text beleuchtet, warum Progressive Enhancement mehr als nur eine technische Entscheidung ist, sondern eine moralische Haltung, die das Internet inklusiver und gerechter machen will. Das Internet ist für Milliarden von Menschen weltweit die wichtigste Informationsquelle, aber auch eine Lebensader für Kommunikation, Arbeit, Bildung und vieles mehr.

Doch trotz aller technischen Fortschritte haben längst nicht alle Nutzer dieselben Voraussetzungen, um auf Dienstleistungen und Informationen im Netz zuzugreifen. Unterschiedliche Endgeräte, unfaire Netzbedingungen, Sicherheitsbeschränkungen oder individuelle Einschränkungen können den Onlinezugang erschweren oder gar blockieren. Frontendentwickler stehen daher vor der Herausforderung, Webinhalte so zu gestalten, dass sie für eben diese Vielzahl von Nutzer-Konstellationen zugänglich bleiben. Genau hier setzt Progressive Enhancement an. Ein Missverständnis, das häufig auftaucht, ist die Annahme, Progressive Enhancement sei nur eine lästige Mehrarbeit, die Entwickler von ihrem eigentlichen Workflow abhält.

Kritiker sehen in diesem Prinzip oft eine veraltete Denkweise, die die Möglichkeiten moderner Webtechnologien einschränke und den Aufwand unverhältnismäßig steigere. Doch diese Einschätzung greift zu kurz. Tatsächlich steht hinter Progressive Enhancement eine bewusste moralische Haltung, die auf der Überzeugung beruht, dass das Web ein offener, zugänglicher Raum bleiben muss – frei von Barrieren und Ausgrenzung. Das Herzstück dieses moralischen Arguments ist die Idee der Gleichberechtigung: Niemand soll durch technische Limitierungen oder Entscheidungen im Designprozess ausgeschlossen werden, wenn er oder sie das Internet nutzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Nutzer ein technisch veraltetes Gerät verwendet, eine langsame Internetverbindung hat, auf Sicherheitsrestriktionen stößt oder andere individuelle Nachteile mitbringt.

Ohne diese Haltung würde das Netz zu einer exklusiven Domäne für diejenigen, die sich stets neueste Hard- und Software leisten können. Progressive Enhancement fordert Entwickler dazu auf, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ihre Arbeit auch für marginalisierte oder weniger privilegierte Nutzer funktioniert. Zum Kern der Debatte gehört auch die Frage, ob es technisch sinnvoll und wirtschaftlich tragbar ist, alle Webinhalte auch ohne beispielsweise JavaScript bereitzustellen. Einige Stimmen behaupten, die Nutzerbasis ohne moderne Browser und Technologien sei so gering, dass der Aufwand unverhältnismäßig sei. Doch dieses Argument verkennt, wie breit gefächert die Aufgaben eines modernen Frontend-Entwicklers längst sind.

Anders als bei früheren Softwareentwicklungen kann niemals vorausgesetzt werden, dass eine homogene technologische Basis zur Verfügung steht. Die Vielfalt an Geräten, Betriebssystemen, Netzsituationen und Nutzerumgebungen macht das Web zu einem nicht berechenbaren und manchmal feindlichen Ort für Code. Weil Entwickler nicht kontrollieren können, mit welchen Umständen Nutzer konfrontiert sind, entsteht daraus eine praktische Notwendigkeit, Inhalte robust und zugänglich zu gestalten. Aber mehr noch: Progressive Enhancement fordert eine ethische Perspektive, die das Web als soziales Gut versteht, das jedem Menschen zur Verfügung stehen sollte. Das bedeutet auch, dass jede noch so einfache Anwendung – ob eine Formular-Submission, ein Online-Shop oder eine Nachrichtenseite – grundsätzlich ohne technische Barrieren erreichbar sein muss.

Das gilt auch für kleine Startups oder persönliche Projekte, denn niemand verdient eine Ausnahme, nur weil die Implementierung vermeintlich zu aufwändig oder kompliziert erscheint. Diese Einstellung bringt eine radikale Sichtweise zum Ausdruck: Der Anspruch auf universellen Zugang zum Internet ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine Frage der Menschlichkeit. Wer sich dagegen entscheidet, den Kernzugang für alle sicherzustellen, handelt in gewisser Weise verantwortungslos und ausbeuterisch, weil er Menschen ausschließt, die nicht der „normativen“ Nutzerschaft entsprechen. Im umgekehrten Sinn heißt das: Progressive Enhancement bedeutet, Empathie im technischen Alltag umzusetzen. Empathie, die sich nicht nur auf die sichtbaren Nutzerzahlen beschränkt, sondern auch die „unsichtbaren“ Nutzer mitbedenkt – Menschen mit schwacher Verbindung, veralteter Hardware oder eingeschränkter Fähigkeiten.

Noch umfassender wird dieses Argument, wenn man es in den größeren gesellschaftlichen Kontext stellt. Die Diskussion um Barrierefreiheit, Inklusion und gerechtes Design für das Web spiegelt eine gesellschaftliche Auseinandersetzung wider, in der Marginalisierung und Ausgrenzung immer noch tiefe Spuren hinterlassen. Progressive Enhancement ist hier ein Gegengewicht zu einer Entwicklung, die immer stärker auf schnelle Erfolgskennzahlen, oberflächlichen Komfort und unreflektiertes Fortschrittsversprechen setzt. Es fordert Entwickler und Unternehmen gleichermaßen dazu auf, nicht nur auf kurzfristige Effizienz zu schauen, sondern langfristig Verantwortung für die gesamte Nutzerschaft zu übernehmen. Natürlich stehen viele Entwickler unter Druck, schnell zu liefern und komplexe Anforderungen umzusetzen.

Die Versuchung ist groß, auf moderne Frameworks und JavaScript-lastige Apps zu setzen und davon auszugehen, dass alle Nutzer über eine ausreichend leistungsfähige Infrastruktur verfügen. Doch dieser Ansatz ist kurzsichtig, weil er diejenigen vergisst, die in prekären Situationen sind – sei es aus materiellen, politischen oder technischen Gründen. Es sind oft gerade jene Menschen, die auf eine zugängliche Welt angewiesen sind, denen der Ausschluss am meisten schadet. Progressive Enhancement bietet hier ein praktikables Mittel, um trotz aller technischer Herausforderungen einen inklusiven Standard zu setzen. Ein weiterer kritischer Punkt in der Diskussion um Progressive Enhancement ist die Abwehrhaltung einiger Entwickler, die den moralischen Aspekt als unangemessen oder gar störend empfinden.

Diese Haltung lässt sich häufig beobachten, wenn die Entscheidung gegen PE mit resignativen oder pragmatischen Argumenten gerechtfertigt wird. Doch solche Rechtfertigungen zeugen von einer Ignoranz gegenüber der sozialen Dimension des Webs als Teil unserer Lebenswelt. Prinzipien wie soziale Gerechtigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion sind gerade im digitalen Zeitalter nicht optional, sondern Grundpfeiler einer verantwortungsvollen Gestaltung unserer Infrastruktur. Insgesamt zeigt sich, dass Progressive Enhancement in seiner besten Form ein integraler Bestandteil moderner Webentwicklung ist. Es ist nicht nur eine sinnvolle Methode, um plattformübergreifende Kompatibilität zu ermöglichen, sondern auch ein Aufruf zu einem bewussteren, empathischeren Umgang mit der digitalen Gesellschaft.

Die Zukunft des Webs liegt nicht allein in Hightech-Lösungen, sondern vor allem darin, wer mitgedacht und wer einbezogen wird. Webentwickler, Designer und Unternehmen sollten die moralische Dimension von Progressive Enhancement nicht als Belastung oder überflüssigen Aufwand verstehen, sondern als Chance, das Netz als demokratischen Raum zu bewahren. Denn am Ende bedeutet zugängliches und inklusives Webdesign weniger eine technologische Herausforderung als vielmehr den Ausdruck von Mitmenschlichkeit und Solidarität im digitalen Zeitalter.