Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) bringt enorme Chancen, aber auch erhebliche Risiken mit sich. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass neue Technologien nicht nur wirtschaftliche Veränderungen vorantreiben, sondern auch Fragen rund um Datenschutz, Freiheit, Diskriminierung und Sicherheit aufwerfen. Die Bundesregierung in den Vereinigten Staaten hat kürzlich einen Vorschlag vorgelegt, der verhindern soll, dass Bundesstaaten in den nächsten zehn Jahren eigenständige KI-Gesetze verabschieden können. Dieses sogenannte Preemptionsgesetz, das im Rahmen eines größeren Budgetgesetzes eingebracht wurde, sieht vor, dass nur der Kongress auf nationaler Ebene Regelungen für KI vornehmen darf – und das für ein ganzes Jahrzehnt. Eine solche Maßnahme ist aus mehreren Gründen problematisch und könnte die technologische und rechtliche Entwicklung schwerwiegend behindern.

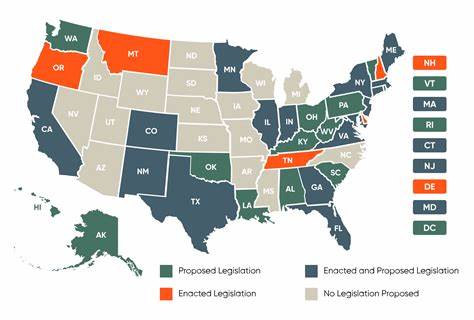

Bundesstaaten spielen eine entscheidende Rolle bei der Gesetzgebung im Bereich neuer Technologien. Sie sind oftmals flexibler und können schneller auf aktuelle Entwicklungen reagieren als der Bundesgesetzgeber. Gerade bei Themen wie Datenschutz oder Verbraucherschutz haben viele Bundesstaaten bereits eigene Regelungen erlassen, die als Vorbild dienen oder den Druck auf den Bund erhöhen. Diese Dynamik ist essenziell, um eine Balance zwischen Innovation und Schutz der Bürgerinnen und Bürger herzustellen. Wenn Bundesstaaten durch eine Bundesgesetzgebung daran gehindert werden, eigene Gesetze zu verabschieden, entsteht ein regulatorisches Vakuum.

Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der KI-Technologie, die sich von Jahr zu Jahr stark verändert, ist ein starrer gesetzlicher Rahmen, der sich zehn Jahre lang nicht anpassen lässt, fatal. Neue Missstände, die erst in einigen Jahren sichtbar werden, könnten dann unbeachtet bleiben oder gar zu größeren Schäden führen. Ein weiterer gravierender Punkt ist, dass der Kongress erfahrungsgemäß oft langsam bei der Verabschiedung neuer Gesetzgebungen ist, insbesondere bei komplexen und technologisch anspruchsvollen Themen. Während Bundesstaaten schneller reagieren und auch regionale Besonderheiten berücksichtigen können, dauert es auf nationaler Ebene mitunter Jahre, bis Initiativen umgesetzt werden – wenn sie denn überhaupt umgesetzt werden. Wenn den Bundesstaaten das Handwerk gelegt wird, bleibt womöglich jahrelang jeglicher gesetzgeberischer Fortschritt aus.

In der Debatte zeigen sich auch Interessenkonflikte zwischen den großen Technologie- und KI-Unternehmen und dem Schutz der Verbraucherschaft. Viele der großen Firmen setzen sich aktiv dafür ein, Regulierungen auf Bundesstaatsebene zu verhindern oder abzuschwächen, da regionale Gesetze häufig stärkere Anforderungen an Transparenz, Datenschutz und faire Nutzung von KI-Systemen stellen. Diese Bestrebungen würden durch eine Bundesrestriktion begünstigt – zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger, die auf wirksame Schutzmaßnahmen angewiesen sind. Ein Beispiel hierfür ist Colorado, wo bereits ein umfangreiches Gesetz zum Schutz vor KI-basierten Nachteilen verabschiedet wurde. Obwohl das Gesetz noch nicht perfekt ist, setzt es wichtige Standards, wie beispielsweise die Transparenz darüber, wie KI eingesetzt wird, wenn wichtige persönliche Entscheidungen getroffen werden.

Die Gesetzgeber in Coloradoet sind damit Vorreiter, die zeigen, wie eine Regulierung aussehen kann, die sowohl Innovationsspielraum lässt als auch Risiken minimiert. Die Initiative auf Bundesebene, diese Bemühungen auf Bundesstaatsebene zu unterbinden, könnte solche Fortschritte stoppen. Aus Sicht der Förderung von Innovation wäre zu befürchten, dass eine mangelnde staatliche Regulierung Unternehmen ermutigt, unregulierte oder problematische KI-Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen. Ein durchlässiger Regulierungsrahmen ist jedoch entscheidend, um das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen. Wenn es an gesetzlichen Vorgaben fehlt, entstehen Unsicherheiten, die langfristig den technologischen Fortschritt bremsen können.

Ein gezielter und verantwortungsvoller Umgang mit KI muss daher auf verschiedenen politischen Ebenen möglich sein. Die Forderung vieler Akteurinnen und Akteure aus den Bundesstaaten ist daher nachvollziehbar: Wenn es gute, belastbare Bundesgesetze gibt, sollen diese gerne kommen. Doch das Vorhaben, eine zehnjährige Blockade gegen die Verabschiedung von landesspezifischen KI-Regelungen zu errichten, ist schlichtweg unrealistisch und gefährlich. Es ignoriert die dynamische Natur der Technologie und schwächt diejenigen Gesetzgeber, die am besten auf regionale Herausforderungen reagieren können. Es ist davon auszugehen, dass die KI-Landschaft in einem Jahrzehnt grundlegend anders aussieht als heute.

Daher ist es unerlässlich, dass Bundesstaaten die Möglichkeit erhalten, flexibel und innovativ zu reagieren. Die aktuelle Diskussion zeigt damit einmal mehr, wie notwendig eine ausgewogene und mehrschichtige Regulierung von Künstlicher Intelligenz ist. Es braucht Rahmenbedingungen, die den Schutz der Gesellschaft gewährleisten, ohne Innovation und Wettbewerb zu ersticken. Ein Verbot für landesspezifische KI-Gesetze wäre ein Rückschritt statt eine Lösung dieser komplexen Herausforderung. Neben dem politischen Aspekt ist auch die gesellschaftliche Partizipation bei der Gestaltung von KI-Regulierungen relevant.

Bundesstaatliche Gesetzgebungen ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern, ihre Stimme in regionalen Debatten stärker einzubringen. Lokale Besonderheiten und Bedürfnisse können besser adressiert werden, was die Akzeptanz von gesetzlichen Maßnahmen erhöht. Zentralisierte nationale Vorgaben könnten diese Vielfalt und Flexibilität einschränken. In der heutigen Zeit, in der Technik und Innovation rasant voranschreiten, sind vielfältige Lösungsansätze gefragt. Die Debatte verdeutlicht, dass der richtige Weg nicht in einem starren zeitlichen Verbot für bundesstaatliche Regulierung liegt.

Stattdessen sollten Bund und Länder eng zusammenarbeiten, um einen ausgewogenen und zukunftsfähigen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz zu schaffen. Dabei müssen sie die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, der Zivilgesellschaft und der Industrie suchen, um praxisnahe und effektive Regelungen zu erarbeiten. Nur mit dynamischer, flexibler Gesetzgebung können Risiken minimiert und gleichzeitig Innovationen gefördert werden, um die gesellschaftlichen Chancen von KI bestmöglich zu nutzen. Abschließend bleibt festzuhalten: Die Einbindung der Bundesstaaten in den Gesetzgebungsprozess im Bereich Künstliche Intelligenz ist unverzichtbar. Ein zehnjähriges Verbot der staatlichen Gesetzgebung zementiert ein veraltetes Rechtssystem und behindert die notwendige Anpassung an sich schnell verändernde technologische Rahmenbedingungen.

Dieser Schritt würde den Verbraucherschutz schwächen, die Macht der Konzerne stärken und die gesellschaftliche Akzeptanz von KI-Anwendungen gefährden. Deshalb sollte der Vorschlag des Bundesgesetzgebers abgelehnt und stattdessen ein kooperativer, flexibler Ansatz gefördert werden, der die Innovationskraft erhält und zugleich die Rechte und Sicherheit der Menschen schützt.