Die Frage, wie Gene die Struktur und Funktion unseres Gehirns beeinflussen, gehört zu den spannendsten Forschungsgebieten der Neurowissenschaften. Eine kürzlich veröffentlichte internationale Studie, die von Helmholtz München und dem Forschungszentrum Jülich geleitet wurde, bringt nun neue Erkenntnisse in dieses komplexe Feld. Ihre Untersuchung konzentriert sich nicht nur auf das Volumen von Gehirnregionen, sondern viel mehr auf deren exakte Form – ein bislang weniger erforschtes, jedoch äußerst wichtiges Merkmal. Diese neuartige Perspektive verspricht erhebliche Fortschritte bei der Früherkennung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen und eröffnet vielfältige Ansatzpunkte für zukünftige klinische Anwendungen. Traditionell fokussierte sich die Gehirnforschung auf die Größe oder Volumenveränderungen von Gehirnstrukturen.

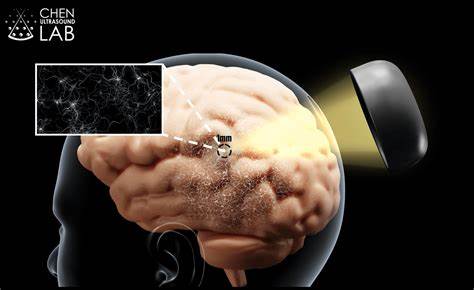

Doch das Gehirn ist weitaus mehr als nur eine räumliche Anordnung, deren Ausdehnung sich messen lässt. Seine Form, also die komplexe geometrische Gestalt verschiedener Bereiche, ist ebenso bedeutsam und kann subtile Hinweise auf genetische und funktionelle Besonderheiten liefern. In der aktuellen Studie untersuchten die Forscher 22 subkortikale Hirnstrukturen, darunter wichtige Regionen wie das Kleinhirn und den Hirnstamm. Dafür griffen sie auf eine beeindruckende Datenbasis von fast 20.000 gesunden Probanden aus dem UK Biobank-Datensatz zurück, und kombinierten bildgebende Verfahren mit genetischer Analyse.

Ein wesentlicher methodischer Fortschritt dieser Arbeit ist der Einsatz des sogenannten Laplace-Beltrami-Spektrums. Dieses mathematische Instrument erlaubt eine detaillierte und objektive Beschreibung der Form einer Hirnstruktur anhand einer Folge von charakteristischen Werten. Man kann sich das wie einen einzigartigen „Formfingerabdruck“ vorstellen, der weit über einfache Größenschätzungen hinausgeht. Diese innovative Herangehensweise macht komplexe Unterschiede in der Gehirnarchitektur sichtbar und quantifizierbar, die bislang kaum beachtet wurden. Die genetischen Analysen basierten auf einer multivariaten genomweiten Assoziationsstudie (GWAS).

Anders als bisherige Untersuchungen, die einzelne genetische Varianten isoliert betrachteten, ermöglicht dieser Ansatz die gleichzeitige Analyse verschiedener formbezogener Merkmale. Dies erhöht nicht nur die Aussagekraft, sondern kann auch die Identifikation genetischer Faktoren verbessern, die subtil aber bedeutsam in der Formgebung von Hirnregionen steuern. Das Ergebnis war beeindruckend: Die Studie identifizierte 80 genetische Varianten, die signifikant mit den Formmerkmalen mindestens einer subkortikalen Gehirnstruktur assoziiert sind. Besonders hervorzuheben ist der Hirnstamm, wo 37 dieser Varianten relevant waren – mehr als in jeder anderen untersuchten Region. Diese Entdeckung hebt den Hirnstamm als eine Schlüsselregion hervor, deren Architektur stark genetisch geprägt ist und möglicherweise eine bedeutende Rolle bei der Entstehung von Krankheiten spielt.

Die Relevanz dieser genetischen Varianten wird zusätzlich dadurch bestätigt, dass einige bereits mit Erkrankungen wie Bluthochdruck, neurodegenerativen Krankheiten, Alkoholabhängigkeit und verschiedenen psychischen Störungen in Verbindung gebracht wurden. Diese Überschneidungen weisen darauf hin, dass Veränderungen in der Form bestimmter Hirnstrukturen als frühe Biomarker dienen könnten. Gerade in Hinblick auf komplexe Erkrankungen bietet dies neue Diagnostikmöglichkeiten, bei denen subtile strukturelle Veränderungen Hinweise auf erhöhte Krankheitsanfälligkeit liefern. Neben den medizinischen Implikationen erweitert die Studie auch unser grundlegendes Verständnis der genetischen Architektur des Gehirns. Sie unterstreicht die Bedeutung von Formanalysen in der Neurowissenschaft und demonstriert, dass morphologische Variabilitäten genetisch stark determiniert sind.

Damit stellt sie einen wichtigen Schritt dar, um die Brücke zwischen Genetik, Gehirnstruktur und Funktion zu schlagen. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten eine spannende Basis für zukünftige Forschungen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie genetische Einflüsse die neuronale Verschaltung, die kognitive Leistungsfähigkeit und die Anfälligkeit für doenças neurologische oder psychiatrische Erkrankungen formen. Mit verbesserten bildgebenden Verfahren und weiterentwickelten statistischen Modellen kann die Rolle der individuellen Gehirnform künftig noch genauer untersucht werden. Zusammenfassend zeigt die Studie: Die Form des Gehirns ist kein zufälliges oder rein entwicklungsbedingtes Merkmal, sondern wird durch ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher genetischer Faktoren maßgeblich geprägt. Mit dem Fokus auf die geometrische Form erweitern Wissenschaftler das Spektrum an neuroanatomischen Biomarkern deutlich und schaffen neue Perspektiven für Präzisionsmedizin und personalisierte Diagnostik.

Diese Fortschritte unterstreichen die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Genetik, Mathematik und Neurowissenschaften. Das Verständnis, wie Gene die faszinierende Vielfalt menschlicher Gehirnformen steuern, eröffnet nicht nur neue wissenschaftliche Horizonte, sondern hat das Potenzial, das Gesundheitswesen nachhaltig zu verändern – von der Früherkennung bis hin zur individuellen Therapie neurologischer und psychischer Erkrankungen. Die Arbeit von Sabrina Primus und ihrem Team repräsentiert somit einen bedeutenden Meilenstein in der Erforschung der menschlichen Gehirnstruktur. Ihre innovativen Methoden und Erkenntnisse liefern wertvolle Impulse für die zukünftige neurogenetische Forschung und setzen einen neuen Standard für die Analyse komplexer biologischer Systeme im Gehirn.

![Michael I. Jordan – scaling excellence in A.I., statistics and beyond [video]](/images/C2B3D214-BFBC-4DCD-8345-8B4914022A25)

![Tankers Front Eagle and Adalynn Collide East of the Strait of Hormuz [video]](/images/08808FC6-122E-4509-B64F-86DAB6717B65)