Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt immer mehr Lebensbereiche und verändert unser tägliches Leben sowie Arbeitsprozesse grundlegend. Trotz der rasanten Fortschritte erleben viele Nutzer heute noch KI-Systeme, die sich eher wie reine Werkzeuge verhalten – sie reagieren passiv auf Anfragen, ohne selbst Initiative zu ergreifen. Doch genau hier setzt der entscheidende Wandel an: Die Entwicklung proaktiver KI-Agenten. Diese intelligenten Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre eigenen Abläufe und Zeitpläne steuern, Situationen eigenständig analysieren und selbst aktiv werden, ohne auf explizite Befehle warten zu müssen. Besonders in komplexen Anwendungsfeldern wie der Bildung, dem Kundenservice oder der Prozessautomatisierung eröffnen proaktive KI-Agenten bahnbrechende Möglichkeiten.

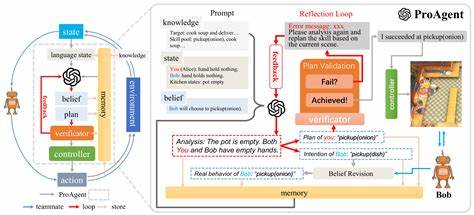

Ein Beispiel dafür ist die Orin-Plattform, ein KI-basiertes Nachhilfeunternehmen, das die traditionelle Tutor-Rolle mit solchen Agenten neu definiert und die Lernbetreuung individualisiert sowie nachhaltig optimiert. Traditionelle AI-Agenten arbeiten oft nach statischen Workflows, die ausschließlich durch Nutzertrigger ausgelöst werden. Das bedeutet, der Agent bleibt untätig, solange der Nutzer keine Interaktion startet. Dieses statische Verhalten ist für viele Anwendungen unzureichend, denn es überlässt dem Nutzer die Verantwortung, die KI zu bedienen, anstatt ihre Vorteile voll auszuschöpfen. Im Gegensatz dazu agieren proaktive Agenten autonom, indem sie selbstständig erkennen, wann und welche Aktionen sinnvoll sind.

Statt auf Nutzeraktionen zu warten, durchsuchen sie kontinuierlich relevante Informationen, treffen kontextabhängige Entscheidungen und passen ihre Tätigkeiten dynamisch an den aktuellen Bedarf an. Ihre Fähigkeit, eigenständig einen „Weckzeitpunkt“ festzulegen und sich selbst zu zeitlichen Abläufen zu synchronisieren, stellt einen Meilenstein in der KI-Entwicklung dar. Orin nutzt etwa eine Kombination aus einem intelligenten Terminkalender und fortschrittlichen Sprachmodellen, die nicht nur Nachrichten senden oder empfangen, sondern ihre Arbeitszyklen selbst bestimmen. Solche Architekturen verhindern, dass der Agent unnötig Ressourcen verbraucht, indem er alle paar Sekunden oder Minuten läuft, obwohl keine Aktion erforderlich ist. Gleichzeitig garantieren sie, dass der Agent im Ernstfall sofort reagieren kann – beispielsweise wenn ein Schüler eine Frage stellt.

Damit wird auch dem Problem begegnet, dass starre zeitgesteuerte Abläufe oft entweder ineffizient zu viel Energie verbrauchen oder wichtige Ereignisse verpassen. Die Kombination eines lernfähigen Agenten mit individuell gestalteten Tools ist ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg proaktiver Systeme. Statt generische technische Schnittstellen bereitzustellen, simulieren diese Agenten die vertrauten Werkzeuge eines Menschen. So stehen etwa Chat-Funktionen, Kalenderverwaltung, Kontaktbücher und Messaging-Services als eigens für den Agenten designte Versionen zur Verfügung. Dieser menschliche Werkzeugkasten erleichtert nicht nur die Verarbeitung von Daten, sondern auch die korrekte Verwendung der Tools innerhalb der LLM-Modelle (Large Language Models).

Da der Agent die Werkzeuge im Kontext seiner eigenen Erfahrung lernt, sinkt die Fehleranfälligkeit deutlich. Ein essenzieller Baustein für proaktive Agenten ist zudem das Langzeitgedächtnis oder die sogenannte temporale Gedächtnisstruktur. Gerade in Bereichen wie Bildung oder Kundenbetreuung muss ein Agent den Verlauf vergangener Interaktionen verstehen und berücksichtigen können. Ein blinder Speicher mit kontextabhängigem Abruf reicht hier nicht aus. Die Herausforderung liegt darin, relevante Informationen dauerhaft zu speichern, aber gleichzeitig den Speicherbedarf zu minimieren und die Übersichtlichkeit zu bewahren.

Die Lösung liegt in einer sogenannten "Decaying Resolution Memory" (abkürzend DRM). Dabei wird der Informationsspeicher mit der Zeit abstrahierender und komprimierter. Aktuelle Ereignisse sind hochaufgelöst mit vielen Details erfasst, während ältere Informationen auf zusammengefasste Tages-, Wochen- oder Monatsübersichten reduziert werden. Für ein intelligentes Lernsystem bedeutet das konkret, dass es sich an den aktuellen Wissensstand seines Schützlings erinnert, Fortschritte nachvollziehen kann und dennoch die Möglichkeit behält, frühere Lernphasen in groben Zügen zu analysieren. Ein solcher Ansatz ermöglicht das Skalieren auf lange Zeiträume, ohne dass die Datenmenge exponentiell wächst und Echtzeitreaktionen behindert werden.

Die Integration von speichernden Zustandswerkzeugen stellt eine weitere Ebene dar, die das Gedächtnis von reiner textbasierter Informationsaufnahme ablöst. Stattdessen lagert der KI-Agent wiederkehrende oder strukturierte Informationen an spezialisierte Systeme aus, die beispielsweise Kalenderereignisse verwalten oder Kontaktdaten speichern. Dies spiegelt die Art und Weise wider, wie Menschen externe Gedächtnisstützen nutzen, und entlastet den Agenten von der Notwendigkeit, alles intern abzuspeichern. Damit müssen Ingenieure zwar eigene Backends entwickeln, schaffen dafür aber klare Verantwortlichkeiten und reduzieren den Komplexitätsgrad in den LLM-Modellen selbst. Bei der Entwicklung von proaktiven KI-Agenten ist es wichtig, nicht nur die technische Architektur, sondern auch die Nutzererfahrung im Blick zu behalten.

Die Entkopplung von Nutzerinteraktion und Agentenaktivität führt zu einem Paradigmenwechsel: Nutzer müssen nicht länger jedes Mal selbst eingreifen, wenn eine Aktion erforderlich ist. Stattdessen kümmert sich der Agent kontinuierlich im Hintergrund, passt sich an Veränderungen an und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Gerade im Bildungsbereich zeigt sich dadurch großer Mehrwert, weil Eltern und Schüler entlastet werden und gleichzeitig das Lernergebnis verbessert wird. Andererseits bringt diese Autonomie auch Herausforderungen für das Testing und die Evaluation der Systeme mit sich. Klassische Methoden, etwa standardisierte Tests diktiert durch klare Input-Output-Beziehungen, versagen bei proaktiven Agenten häufig.

Neue Ansätze zur Qualitätskontrolle und Messung der Zuverlässigkeit basieren daher verstärkt auf Langzeitbeobachtungen, Nutzerfeedback und adaptive Evaluationsmetriken, die neben reinen Leistungskennzahlen auch die Dynamik und Anpassungsfähigkeit der Systeme berücksichtigen. Im Markt existieren bereits erste Anwendungen, die als Prototypen dieser neuen Agentengeneration gelten können. Orin ist dabei ein wegweisendes Beispiel, da es in einer produktiven Umgebung mit echten Schülern getestet wird. Die Kombination aus selbststeuerndem LLM, intelligenten Tools und einem ausgeklügelten Gedächtnissystem ermöglicht es, individuelle Lernpläne zu erstellen, auf besondere Herausforderungen einzugehen und flexibel auf Nutzerwünsche zu reagieren. Gerade die Möglichkeit, den Agenten punktuell aus dem Ruhemodus zu wecken, garantiert Verfügbarkeit und Interaktionsbereitschaft auch in kritischen Momenten.

Die Zukunft proaktiver KI-Agenten wird von der Weiterentwicklung leistungsfähigerer Kernmodelle, effizienterer Speichertechniken und engerer Verzahnung mit externen Datenquellen geprägt sein. Auch ethische und datenschutzrechtliche Fragestellungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Durch transparente Algorithmen und nutzerfreundliche Kontrollmechanismen soll sichergestellt werden, dass die KI nicht nur intelligent, sondern auch vertrauenswürdig und verständlich bleibt. Potenziale für den Einsatz reichen von personalisierter Bildung, über adaptive Assistenzsysteme in der Medizin bis hin zu intelligenten Verwaltungslösungen in Unternehmen. Unternehmen und Entwickler, die proaktive KI-Agenten meistern, öffnen sich ein Feld vielfältiger Anwendungen und deutlicher Wettbewerbsvorteile.

Während klassische KI-Lösungen vor allem auf reaktives Verhalten setzen, schaffen proaktive Agenten eine neue Dynamik: Sie handeln eigenverantwortlich, optimieren Prozesse kontinuierlich und setzen menschliche Ressourcen effizienter ein. Dieser Paradigmenwechsel bedarf eines Umdenkens in der Softwareentwicklung und im Produktmanagement, doch die ersten Erfolge derartiger Systeme zeigen, dass diese Investition lohnenswert ist. Insgesamt markieren proaktive KI-Agenten einen entscheidenden Schritt in Richtung wirklich intelligenter und autonomer Systeme. Sie gehen weit über reine Chatbots oder Automatisierungsskripte hinaus und orientieren sich näher an menschlichem Verhalten – inklusive Gedächtnis, Planung und Initiative. Wer jetzt in solche Technologien investiert und deren Potenzial ausschöpft, legt den Grundstein für eine neue Generation digitaler Helfer, die unser Leben nachhaltiger und produktiver machen werden.

Die Zukunft der künstlichen Intelligenz ist nicht mehr nur reaktiv, sondern proaktiv – und das eröffnet spannende Chancen für Innovationen in nahezu allen Bereichen unseres Alltags.