In der heutigen digitalen Welt spielt das Streaming von Video- und Audiomedien eine zentrale Rolle im Alltag vieler Menschen. Die rasante Zunahme von Streaming-Diensten hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir Unterhaltung konsumieren, sondern auch neue technische Herausforderungen geschaffen. Insbesondere der Schutz von Urheberrechten und Inhalten ist ein wichtiges Thema, das über sogenannte Digital Rights Management-Systeme (DRM) gelöst wird. Ein weit verbreitetes DRM-System ist Widevine, das in Verbindung mit den Encrypted Media Extensions (EME) des Webs verwendet wird. Während diese Technologien den Zugriff auf Premiuminhalte regeln und schützen sollen, werfen sie erhebliche Fragen zum Datenschutz und zur Nutzerprivatsphäre auf – ein Punkt, der oft wenig Beachtung findet.

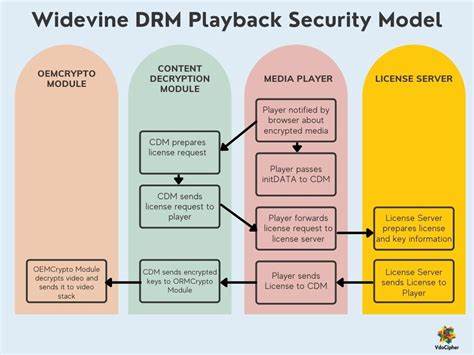

Die Einführung von EME durch das World Wide Web Consortium (W3C) im Jahr 2017 markierte einen Wandel bei der Integration von DRM-Systemen in Webbrowser. Ziel war es, die Abhängigkeit von Plugins zu eliminieren und eine standardisierte Methode zu schaffen, über die Browser verschlüsselte Inhalte abspielen können. Die technische Grundlage erlaubt Browsern, mit proprietären Content Decryption Modules (CDM) wie Google Widevine zu kommunizieren. Widevine wurde schnell zum am meisten verbreiteten DRM-System, da es von vielen Browsern und Streaming-Plattformen weltweit genutzt wird. Trotz des Komforts und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gehen mit Widevine und EME jedoch potenzielle Gefahren für die Privatsphäre von Nutzern einher.

Da DRM-Systeme die Geräte der Nutzer eindeutig identifizieren müssen, um die korrekte Lizenzierung und Wiedergabe digitaler Medien zu gewährleisten, entstehen dabei oft einzigartige Gerätekennungen oder Client IDs. Diese Identifikatoren werden zwischen Browser, DRM-System und Lizenzserver ausgetauscht und können von Drittanbietern missbraucht werden, um Nutzer langfristig zu verfolgen und Profile zu erstellen. Untersuchungen aus dem Jahr 2023 zeigen, dass Browser bei der Umsetzung von Widevine EME stark variieren. Während die offiziellen Privacy-Guidelines des EME-Standards darauf abzielen, den Datenschutz zu gewährleisten, ist in der Praxis oft ein mangelnder oder inkonsistenter Schutz zu beobachten. Manche Browser geben sensible Informationen wie die Widevine Client ID ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer weiter.

Diese Offenlegung kann zur Erstellung detaillierter Nutzungs- und Verhaltensprofile beitragen, die weit über die ursprüngliche DRM-Funktionalität hinausgehen. Die Architektur von Widevine ist dabei ein zentraler Faktor. Als proprietäre und geschlossene Lösung ist es externen Sicherheitsprüfungen kaum zugänglich, was die Transparenz stark einschränkt. Forscher mussten für ihre Analysen daher auf aufwendige Reverse-Engineering-Methoden zurückgreifen, um die Strukturen und Inhalte der kommunizierten DRM-Nachrichten zu verstehen. Dabei wurde deutlich, dass einige Informationen, die zur Verwaltung von Lizenzen nötig sind, gleichzeitig auch als Tracking-Mechanismen genutzt werden können.

Das Problem wird durch die Integration von Widevine in unterschiedliche Browser noch verschärft, da jeder Hersteller eigene Ansätze verfolgt, um Privacy-Guidelines in den Code einzubauen. Einige Browser setzen strengere Mechanismen um, andere lassen wesentlich mehr Daten durch, was ein uneinheitliches Bild in Bezug auf den Datenschutz erzeugt. Nutzern wird dadurch verwehrt, die Auswirkungen auf ihre Privatsphäre klar zu erkennen und informierte Entscheidungen zu treffen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die so genannten EME User Tracking Scripts, die gezielt von einigen Streaming-Plattformen eingesetzt werden, um das Verhalten ihrer Nutzer zu überwachen. Diese Skripte nutzen die Kommunikation mit dem Widevine DRM-System, um über verschiedene Sitzungen hinweg Nutzer eindeutig zu identifizieren und deren Sehgewohnheiten umfassend zu analysieren.

Die Verwendung solcher Technologien birgt das Potenzial, das Vertrauen der Nutzer zu erschüttern und juristische Fragen zum Umfang der erlaubten Datenerhebung aufzuwerfen. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen rückt die Diskussion über die richtige Balance zwischen Content-Schutz und Nutzerdatenschutz verstärkt in den Vordergrund. Die oft als unvermeidlich angesehene Sammlung von Nutzerinformationen durch DRM-Systeme sollte nicht zu einem Pauschalverzicht auf Privatsphäre führen. Vielmehr müssen klare Transparenzrichtlinien, strengere Datenschutzvorgaben und Option für informierte Zustimmungen stärker verankert werden, damit Anwender selbstbestimmt mit ihren Daten umgehen können. Verschiedene Browserentwickler haben bereits erste Schritte unternommen, um Widevine über bessere Privacy-Mechanismen zu implementieren.

Dazu zählen etwa das Minimieren der übermittelten Daten, die Nutzung temporärer und nicht persistenter IDs sowie das Angebot optischer Hinweise und Einstellmöglichkeiten für Nutzer. Allerdings sind diese Maßnahmen nicht einheitlich umgesetzt und könnten anfällig für Umgehungen oder Fehler sein. Eine weitere wichtige Rolle spielen spezialisierte Tools wie EME Track, die entwickelt wurden, um auf einfache Weise Datenschutzverstöße und fehlerhafte Implementierungen von Widevine-basierten Systemen aufzudecken. Solche Anwendungen tragen dazu bei, das Bewusstsein für Datenschutzprobleme im Bereich DRM zu erhöhen und stellen eine wertvolle Ressource für Forscher, Nutzer und Entwickler gleichermaßen dar. Die Debatte um den Schutz digitaler Inhalte und Nutzerrechte ist komplex und vielschichtig.

Während Streaming-Dienste auf verlässliche DRM-Systeme angewiesen sind, darf der Datenschutz der Nutzer nicht zur Nebensache werden. Insbesondere bei weit verbreiteten Technologien wie Widevine EME liegt es in der Verantwortung aller Beteiligten – von Browserherstellern bis hin zu Streamingplattformen –, Lösungen zu finden, die beides gewährleisten: Sicherheit der Inhalte und Wahrung der Privatsphäre. In der Zukunft sind zukunftsfähige DRM-Architekturen gefragt, die mit offenen Standards, transparenten Prozessen und klaren Datenschutzvorgaben ausgestattet sind. Nur so kann einerseits die illegale Weitergabe von Medieninhalten effektiv eingedämmt und andererseits die Privatsphäre der Nutzer nachhaltig geschützt werden. Gleichzeitig müssen Nutzer stärker darüber informiert werden, welche Daten genau im Zusammenhang mit DRM gesammelt werden, damit ein bewusster Umgang möglich wird.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Widevine EME Implementierungen, dass aktuelle DRM-Systeme oft unerwünschte Datenschutzrisiken mit sich bringen. Die unternehmenszentrierte Ausgestaltung der Technologie bevorzugt häufig technische Umsetzbarkeit und Urheberrechtsschutz vor dem Schutz der Privatsphäre. Umso wichtiger sind eine kontinuierliche Forschung, stärkere Regulierungen und das Engagement der Community, um diese Entwicklungen transparent und nutzerfreundlich zu gestalten. So kann ein ausgewogenes digitales Ökosystem entstehen, in dem Streaming-Inhalte sicher und gleichzeitig privat konsumiert werden können.