In der modernen IT-Landschaft gewinnen Remote-Verbindungen zu Servern immer mehr an Bedeutung. Besonders in der Datenverwaltung und Datenanalyse ist die Fähigkeit, von einem entfernten Standort aus auf Server zuzugreifen und mit ihnen zu kommunizieren, inzwischen unverzichtbar. Ein spezieller Anwendungsfall betrifft dabei das sogenannte MCP-Server-Setup, bei dem ein Server eine zentrale Rolle beim Verwalten von Datenbanken und beim Empfangen von Befehlen von Remote-Clients einnimmt. Dieser Leitfaden befasst sich eingehend mit der Funktionsweise, den Möglichkeiten und der Praxis der Remote-Verbindung zu einem MCP-Server und erklärt, wie solche Verbindungen effizient gestaltet werden können. Dabei wird auch auf wichtige technische Aspekte, Sicherheitsmechanismen und die optimale Einrichtung eingegangen.

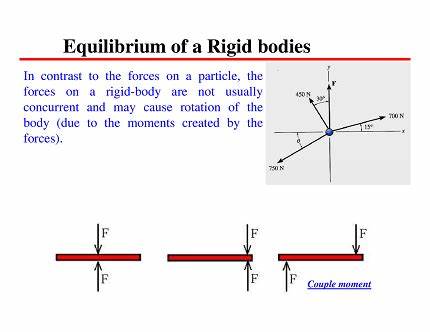

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was ein MCP-Server überhaupt ist und welche Funktionen er erfüllt. MCP steht für „Multi-Channel Processing“ oder kann sich auf verschiedene spezifische Servertypen beziehen, doch in diesem Kontext versteht man darunter häufig einen Server, der auf Befehle von verschiedenen Eingabekanälen reagiert und diese verarbeitet. Oftmals handelt es sich dabei um einen Server, der beispielsweise Datenbankabfragen entgegennimmt, verarbeitet und die Ergebnisse an den Benutzer zurückliefert. Signifikant dabei ist, dass der Server an einem entfernten Standort stehen kann, während der Nutzer über einen Client-System darauf zugreift. Die Herausforderung bei einer Remote-Verbindung zu einem MCP-Server besteht darin, dass die Befehle, etwa Datenbankabfragen wie „ermittle die Anzahl der Datensätze in Tabelle abc“, nicht lokal auf dem Client, sondern auf dem Server ausgeführt werden.

Der Client sendet lediglich die Abfrage, der Server bearbeitet sie und sendet das Ergebnis zurück. Dieser Prozess verlangt eine robuste und effiziente Kommunikationsschnittstelle zwischen Client und Server. Für die praktische Umsetzung existieren verschiedene Technologien und Vorgehensweisen. Eine klassische Methode ist die Nutzung von Secure Shell (SSH) als Tunnel für die Verbindung. SSH ermöglicht es, eine verschlüsselte Verbindung zu einem entfernten Server aufzubauen und Befehle auszuführen, als wäre man lokal angemeldet.

Dabei kann auch ein Portforwarding eingesetzt werden, um gezielt Datenbankverbindungen durch den verschlüsselten Tunnel zu leiten. Diese Methode garantiert eine hohe Sicherheit und Flexibilität, ist jedoch abhängig von der Serverkonfiguration und den vorhandenen Zugriffsrechten. Alternativ können Remote-Protokolle wie Remote Procedure Call (RPC) oder moderne APIs, etwa RESTful-Webservices, verwendet werden. Hierbei stellt der MCP-Server einen Endpoint bereit, der Anfragen in Form von standardisierten HTTP-Requests entgegennimmt. Die Anfragen können dann mit Parametern versehen werden, etwa die Abfrage der Anzahl der Zeilen einer Tabelle.

Der Server verarbeitet die Anfrage, greift auf die Datenbank zu und liefert ein Ergebnis zurück, das der Client auswerten kann. Diese Herangehensweise bietet hohen Komfort für Entwickler, da bestehende Webtechnologien zum Einsatz kommen und eine gute Integration in verschiedene Clientanwendungen möglich ist. Nicht zu vernachlässigen sind Sicherheitsaspekte. Eine Remote-Verbindung zu einem MCP-Server, insbesondere wenn sensible Daten involviert sind, muss durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. Dazu gehören neben der Verwendung verschlüsselter Verbindungen auch Authentifizierungsmechanismen wie Multi-Faktor-Authentifizierung oder API-Keys.

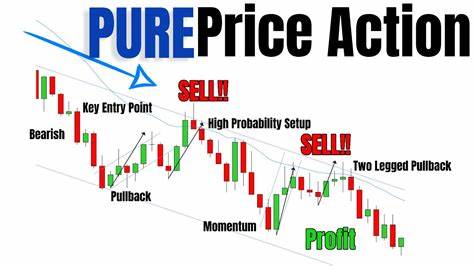

Zusätzlich ist es empfehlenswert, eine rollenbasierte Zugriffskontrolle zu implementieren, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer bestimmte Aktionen ausführen dürfen. Ein gutes Monitoring und Log-Management hilft, unerwünschte Zugriffe zu erkennen und zu verhindern. Die Performance spielt ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Nutzung eines MCP-Servers aus der Ferne. Netzwerklatenz und Serverressourcen beeinflussen maßgeblich die Geschwindigkeit, mit der Abfragen durchgeführt und Ergebnisse zurückgeliefert werden. Daher ist eine sorgfältige Infrastrukturplanung wichtig, um Engpässe zu vermeiden.

Hierzu zählt unter anderem eine effiziente Datenbank-Indexierung, das Caching von häufig abgefragten Daten und gegebenenfalls der Einsatz von Load-Balancern, um die Serverlast auf mehrere Instanzen zu verteilen. Zusätzlich lohnt es sich, über die Nutzung von Containerisierungstechnologien wie Docker nachzudenken. Ein MCP-Server kann in einem Container betrieben werden, der leicht auf verschiedenen Hosts bereitgestellt werden kann. Diese Methode unterstützt nicht nur die Skalierbarkeit, sondern vereinfacht auch Updates und Wartungsarbeiten. Besonders in Kombination mit Orchestrierungstools wie Kubernetes ergeben sich hier flexible und ausfallsichere Umgebungen.

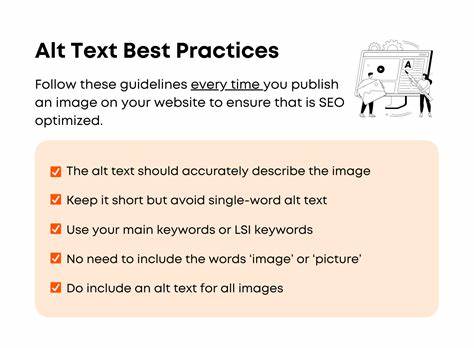

Für Entwickler und Administratoren, die eine Verbindung zu einem MCP-Server herstellen möchten, ist es wichtig, die vorhandenen Tools und Frameworks zu kennen, die diesen Prozess erleichtern. Datenbank-Clients wie DBeaver oder pgAdmin bieten häufig integrierte Möglichkeiten, über SSH zu verbinden und SQL-Befehle auszuführen. Für API-basierte Server stehen zahlreiche Bibliotheken in verschiedenen Programmiersprachen zur Verfügung, die das Anfragen und Verarbeiten von Daten erheblich vereinfachen. Weiterhin ist eine umfangreiche Dokumentation des MCP-Servers und der möglichen Schnittstellen unabdingbar. Sie sorgt dafür, dass Anwender die richtigen Befehle und Parameter verwenden, Fehlerquellen minimieren und die Kommunikation reibungslos abläuft.

Eine klare Definition der Datenformate, z.B. JSON oder XML, und der Kommunikationsprotokolle unterstützt die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Neben der reinen technischen Implementierung sollte auch die Frage der Benutzerfreundlichkeit bedacht werden. Eine intuitive Gestaltung der Benutzeroberfläche und klare Fehlermeldungen erhöhen die Akzeptanz bei Anwendern, die regelmäßig mit dem MCP-Server interagieren.

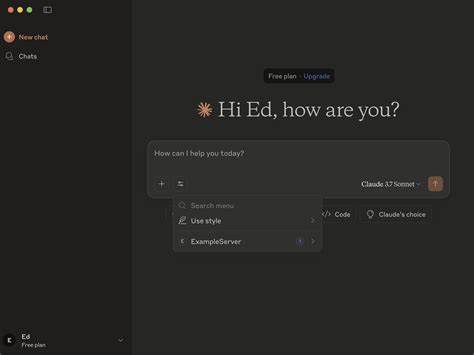

Dabei können auch Automatisierungsmöglichkeiten, etwa durch Skripte oder sogenannte Chatbots, die auf den Server zugreifen, die Arbeit erleichtern und Fehler reduzieren. Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Remote-Verbindung zu einem MCP-Server eine leistungsstarke Möglichkeit darstellt, um Datenbankressourcen zentral zu verwalten und von verschiedenen Orten aus zu nutzen. Die Wahl der richtigen Technologie, der Fokus auf Sicherheit und Performance sowie die Beachtung von Anwenderfreundlichkeit und Automatisierung sind entscheidend für den Erfolg. Wer die genannten Aspekte berücksichtigt, schafft eine solide Grundlage für effektive Remote-Interaktionen mit einem MCP-Server und kann so die Datenverwaltung in seinem Unternehmen oder Projekt effizient und sicher gestalten.