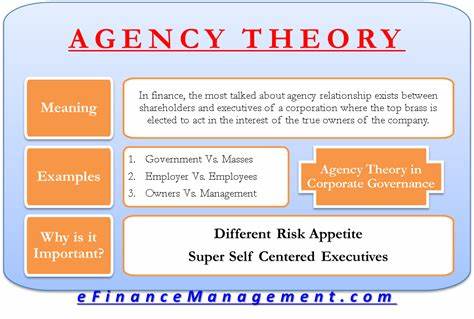

Die Allgemeine Theorie der Handlungsfähigkeit – oder im Fachjargon „Agency“ – gewinnt zunehmend an Bedeutung, vor allem im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und den sich wandelnden Anforderungen im Arbeits- und Lebensalltag. Schon lange ist Handlungsfähigkeit kein bloß philosophisches Konzept mehr, sondern ein praktischer Maßstab dafür, wie Systeme – seien es menschliche Individuen oder technologische Agenten – Entscheidungen treffen, interagieren und die Welt um sich herum gestalten können. Die Evolution von Agenten lässt sich dabei nicht nur auf biologische Wesen beschränken, sondern erstreckt sich auch auf komplexe KI-Systeme, die zunehmend autonom agieren und in vielen Bereichen menschliches Handeln ergänzen oder sogar ersetzen. Handlungsfähigkeit ist mehr als reine Intelligenz oder Automatisierung. Sie ist die Fähigkeit eines Systems, eigenständig Informationen aus der Umwelt wahrzunehmen (Sensorik), diese zu bewerten, Entscheidungen abzuleiten und schließlich Aktionen durchzuführen, die wiederum Rückwirkungen auf die Umwelt haben.

Entscheidend dabei ist auch der Lernprozess, durch den ein Agent aus den Ergebnissen seiner Handlungen lernt und sein Verhalten entsprechend anpasst. In der Theorie der Handlungsfähigkeit ist dieser Kreislauf von Wahrnehmen, Entscheiden, Handeln und Lernen das Herzstück allen intelligenten Verhaltens – sei es bei Menschen, Tieren oder Maschinen. Die Bandbreite der Handlungsfähigkeit lässt sich entlang eines Kontinuums beschreiben, das von einfachen Reflexagenten bis hin zu hochkomplexen, systemübergreifenden Akteuren reicht. Dabei wird in sechs Ebenen unterschieden, die qualitativ voneinander abheben. An der Basis finden wir reaktive Agenten, die lediglich auf unmittelbare Reize mit vorgegebenen Reaktionen antworten.

Typischerweise erinnern sie an klassische technische Steuerungen wie Thermostate. Weiterführend existieren adaptive Agenten, welche ihr Verhalten durch Erfahrung verbessern und sich so an veränderte Umstände anpassen können – ein Beispiel hierfür ist ein Saugroboter, der Hindernissen ausweicht, nachdem er mit ihnen in Kontakt gekommen ist. Modellbasierte Agenten beginnen, interne Repräsentationen ihrer Umwelt zu entwickeln, um schon vor dem Handeln Szenarien zu simulieren und vorausschauend zu planen, wie etwa ein Schachcomputer. Noch komplexer wird es mit reflektierenden Agenten, die sich selbst beobachten, ihre Ziele hinterfragen und gegebenenfalls anpassen können, was den Baustein von Selbstbewusstsein berührt. Darüber hinaus gibt es soziale Agenten, welche die Absichten und Perspektiven anderer Agenten modellieren und so Kooperations- und Konkurrenzverhalten ermöglichen.

Den Abschluss bildet die Meta-systemische Handlungsebene, die für das Design und die Veränderung ganzer Agentensysteme zuständig ist – vergleichbar mit menschlichen Gesetzgebern oder fortgeschrittenen künstlichen Allgemeinintelligenzen (AGI). Im menschlichen Kontext ist Handlungsfähigkeit eng mit einem sogenannten „High-Agency“-Mindset verbunden. Eine Person mit hoher Handlungsfähigkeit erkennt klar, welche Aspekte ihres Umfelds beeinflussbar sind und ergreift mit Absicht und aligniert mit persönlichen Werten entsprechende Maßnahmen. Dabei sieht sie Handlungsfähigkeit nicht als statische Eigenschaft, sondern als Fähigkeit, die durch Übung, Rückmeldung und Verantwortungsübernahme stetig verbessert werden kann. Wesentliche Elemente dieses Mindsets sind der Glaube an die eigene kausale Wirkmacht, die Fähigkeit, Handlungen mit Bedacht einzusetzen, und die Akzeptanz von Verantwortung statt gesteuertem Kontrollwahn.

Im Gegensatz zum Menschen besitzen KI-Agenten eine simulierte Form von Handlungsfähigkeit. Sie handeln autonom, indem sie nach vorgegebenen Zielen operieren und ihre Aktionen auf Basis von Daten und Algorithmen anpassen, jedoch ohne eigene Wünsche oder ein Selbstbewusstsein – es handelt sich bei ihnen um eine instrumentelle Handlungsfähigkeit. Menschen verfügen über eine persönliche, subjektive Handlungsfähigkeit mit Selbstwahrnehmung und intentionalem Verhalten, während KI-Agenten von außen anhand ihres beobachtbaren Verhaltens als zielgerichtet interpretiert werden. Im Jahr 2025 erfährt die Entwicklung von KI-Agenten eine dynamische Fortschreibung. Diese agentenbasierten Systeme können nicht nur Informationen wahrnehmen und verarbeiten, sondern auch komplexe Planungen realisieren und eigenständig Entscheidungen fällen.

Durch die Kombination von sogenannten Large Language Models (LLMs) mit Workflow-Automatisierungstools wie n8n agieren sie als autonome digitale Kräfte in unterschiedlichsten Bereichen – sei es Kundenbetreuung, Datenanalyse, Terminplanung oder Informationsmanagement. Diese Agenten sind keine reinen Werkzeuge mehr, sondern digitalisierte Partner, die strategisch und operativ entlasten. Die Architektur solcher Systeme folgt oft dem „Brain-Body-Hands“-Modell: Das „Gehirn“ ist ein leistungsstarkes LLM, das kontextuelles Verständnis und Entscheidungsfindung übernimmt. Der „Körper“ bildet die orchestrierende Workflow-Plattform, die Verbindungen zwischen verschiedensten Systemen herstellt und Abläufe steuert. Die „Hände“ sind die externen Tools, etwa APIs, Web-Scraper, Datenbanken, Kommunikationskanäle und Sensoren, über die der Agent die Welt beeinflusst und Daten aufnimmt.

Mit der Verbreitung agentischer Workflows erfährt die Arbeit eine grundlegende Transformation. Statt selbst jede Aufgabe manuell abzuarbeiten, werden Menschen zu Architekten intelligenter Systeme, die wiederum die Kontrolle über AI-basierte Arbeitskräfte ausüben. Diese Systeme agieren eigenständig, reagieren adaptiv auf Veränderungen und optimieren kontinuierlich ihre Resultate. In der Praxis bedeutet dies, dass Tätigkeiten, die früher Zeit und Ressourcen binden, nun automatisch, zuverlässig und skaliert erledigt werden. Die Organisationen von morgen strukturieren sich zunehmend entlang dieser agentischen Ecosysteme.

Alte Hierarchien weichen flexiblen Netzwerken, in denen Menschen und Maschinen komplementär interagieren. Der Rollenwandel betrifft auch neue Kompetenzanforderungen, die Systemdenken, ethische KI-Verantwortung, sowie nachhaltige und transparente Gestaltung von Agenten umfassen. Menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, Empathie und kritisches Urteilsvermögen rücken in den Fokus, während monotone Abläufe Maschinen überlassen werden. Die Gestaltung und Überwachung solcher Agentensysteme verlangt nach durchdachtem Workflow-Design und modularen, verständlichen Architekturen. Plattformen wie n8n bieten intuitive visuelle Schnittstellen, die es ermöglichen, komplexe Prozesse ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu entwickeln, zu testen und zu optimieren.

Reporting- und Monitoring-Funktionen geben Einblick in die Leistung der Agenten, Fehler lassen sich zeitnah beheben, und fortlaufende Verbesserungen sichern langfristigen Erfolg. Ein essenzielles Konzept dabei ist die Skalierung durch Modularität. Workflows werden als Bausteine entworfen, die sich wiederverwenden, anpassen oder miteinander verschalten lassen. Durch klar definierte Schnittstellen und nachvollziehbare Benennung begleitet der Entwickler seine Systeme durch den gesamten Lebenszyklus – ein Ansatz, der beim Aufbau von langlebigen, robusten AI-Lösungen unverzichtbar ist. Beispiele für agentische Workflows reichen von automatischer Content-Erstellung über datengetriebene Verkaufsforschung bis zu persönlichen digitalen Assistenten, die per Chat oder Sprache agieren.

Selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Webscraping oder Echtzeit-Analyse komplexer Datenströme sind längst ohne manuelles Zutun realisierbar. Diese Technologien verändern, wie wir produktiv arbeiten, Entscheidungen treffen und mit der Welt interagieren. Die Zukunft der Handlungsfähigkeit liegt in der Synthese menschlicher und künstlicher Agenten. Indem wir die Stärken beider bündeln, entsteht ein hybrider Arbeitsraum, der Effizienz steigert und gleichzeitig Raum für menschliche Innovation schafft. Die Agententheorie fordert uns auf, Verantwortung für die Gestaltung dieser Partnerschaften zu übernehmen – ethisch, transparent und nachhaltig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Allgemeine Theorie der Handlungsfähigkeit eine zentrale Rolle in der kommenden Tech-Ära einnimmt. Sie bietet einen Rahmen, um zu verstehen, wie autonome Systeme funktionieren, welche Entwicklungsstufen existieren und wie Menschen ihre eigene Handlungsfähigkeit stärken können. Mit dem passenden Mindset und den richtigen Werkzeugen eröffnen sich Chancen, das Potenzial von KI sinnvoll und wirkungsvoll zu nutzen. In einer Welt, in der Maschinen zunehmend denken und handeln, bleibt Handlungsfähigkeit der entscheidende Hebel, um Zukunft aktiv und bewusst mitzugestalten.

![Current Continuation E2: Satnam Singh (Groq) [video]](/images/729A936D-DE31-45CB-BA44-0D2952927494)