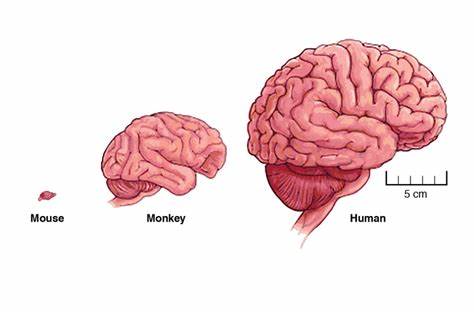

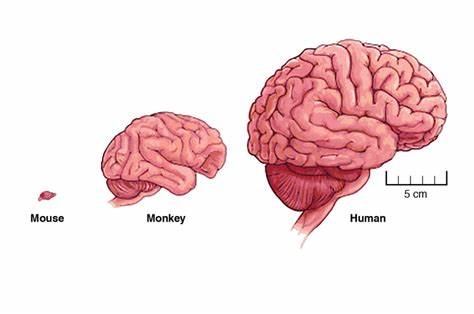

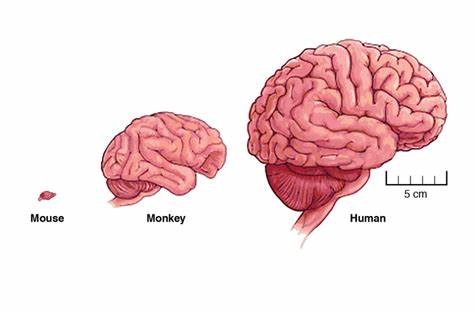

Die Frage, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu anderen Säugetieren außergewöhnlich groß und komplex ist, beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Ein bahnbrechender Fund aus der aktuellen Forschung könnte nun eine entscheidende Rolle beim Verständnis dieser Evolution spielen. Forscher haben entdeckt, dass Mäuse, denen ein spezifischer Abschnitt menschlicher DNA eingefügt wurde, tatsächlich größere Gehirne entwickeln als ihre normalen Artgenossen. Diese Entdeckung öffnet Türen für zahlreiche Anwendungen in der Hirnforschung, Evolutionsbiologie sowie in der Entwicklungsgenetik und wirft einen faszinierenden Blick auf den genetischen Hintergrund unserer kognitiven Fähigkeiten. Der Ursprung dieser Forschung liegt in der Identifikation eines DNA-Sequenzabschnitts, der ausschließlich im menschlichen Genom vorkommt und scheinbar eine wesentliche Funktion bei der Gehirnentwicklung erfüllt.

Diese DNA-Sequenz wurde gezielt in das Erbgut von Mäusen eingefügt, um zu untersuchen, wie sie die Gehirngröße und die neuronale Entwicklung beeinflusst. Das Ergebnis war bemerkenswert: Die Mäuse zeigten eine signifikante Zunahme der Gehirngröße, insbesondere in den Hirnregionen, die mit höheren Funktionen wie Problemlösung, Gedächtnis und kognitiver Verarbeitung in Verbindung stehen. Die Bedeutung dieser Erkenntnis liegt nicht nur darin, dass sie einen genetischen Faktor für das Wachstum des Gehirns identifiziert, sondern auch darin, wie evolutionsbiologische Prozesse bei Menschen ablaufen könnten. Die Evolution großer Gehirne war ein entscheidender Schritt in der menschlichen Entwicklung, die komplexe Sprache, abstraktes Denken und Kultur ermöglicht hat. Es ist denkbar, dass kleine genetische Veränderungen, wie die Integration oder Modifikation bestimmter DNA-Sequenzen, diese neuronalen Veränderungen ausgelöst und beschleunigt haben.

Ein weiterer spannender Aspekt der Studie ist, dass diese menschliche DNA-Sequenz offenbar nicht nur das Wachstum von Gehirngewebe beeinflusst, sondern auch die Organisation und Vernetzung der Nervenzellen verbessert. In den Mäuseexperimenten zeigten die größeren Gehirne auch Veränderungen in der Struktur der Hirnrinde sowie in der Anzahl und Komplexität der neuronalen Verknüpfungen. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur quantitatives Wachstum, sondern auch qualitative neurobiologische Veränderungen möglich sind. Die Forschung nutzt modernste Technologien im Bereich der Genmanipulation und Neuroimaging, die es erlauben, die Auswirkungen von genetischen Modifikationen im Detail zu verfolgen. Insbesondere Crispr-Cas9 wurde verwendet, um die präzise Integration der DNA-Sequenz zu ermöglichen.

Anschließend wurden sowohl das Gehirnvolumen als auch die funktionellen Eigenschaften der Neuralzellen in den Genschaltkreisen untersucht. Die Kombination aus Genetik, Neurowissenschaft und bildgebenden Verfahren macht diese Studie einzigartig und äußerst aussagekräftig. Doch welche Rolle spielt dieser DNA-Abschnitt genau im menschlichen Gehirn? Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass diese spezielle Sequenz an der Regulation bestimmter Gene beteiligt ist, die das Wachstum von Neuralstammzellen steuern. Neuralstammzellen sind verantwortlich für die Produktion neuer Nervenzellen während der Hirnentwicklung. Eine vermehrte Aktivierung dieser Stammzellen führt zu einer größeren Hirnmasse.

Dies bestätigt die Hypothese, dass kleine Anpassungen in der Genregulation evolutionäre Vorteile mit sich bringen können. Die potenziellen Anwendungen dieser Entdeckung sind vielfältig. In der Medizin könnten solche genetischen Erkenntnisse genutzt werden, um neurodegenerative Erkrankungen besser zu verstehen oder sogar neue Therapien zu entwickeln, die die Regeneration von Gehirngewebe fördern. In der evolutionsbiologischen Forschung liefern die Resultate eine wertvolle Erklärung für die Einzigartigkeit des menschlichen Gehirns im Tierreich. Jedoch sind ethische Fragen bei der Übertragung solcher genetischen Veränderungen auf Menschen unumgänglich.

Während die Erforschung genetischer Grundlagen menschlicher Eigenschaften faszinierend ist, muss der Umgang mit genetischer Manipulation und die Grenzen wissenschaftlicher Eingriffe stets kritisch reflektiert werden. Interessant ist auch, dass die genetische Sequenz bei Mäusen nicht auf natürliche Weise vorkommt und somit das Ergebnis gezielter biotechnologischer Forschung ist. Die Mäuse fungieren als Modellorganismen, die Wissenschaftlern erlauben, genetische Funktionen im lebenden Organismus zu testen. Dieses Vorgehen zeigt exemplarisch, wie weit die moderne Wissenschaft mit Werkzeugen wie Gen-Editing bereits gekommen ist. Neben der Zunahme der Gehirngröße gibt es Hinweise, dass die veränderten Mäuse auch in bestimmten kognitiven Tests besser abschneiden.

Zwar liegen hier die Daten noch in einem frühen Stadium, doch dieser Ansatz könnte helfen, die Beziehung zwischen Genetik, Gehirnstruktur und Verhalten genauer zu verstehen. Im größeren Kontext fragt man sich, welche weiteren genetischen Faktoren die menschliche Gehirnentwicklung beeinflussen könnten. Wahrscheinlich spielt ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlichster Gene und regulatorischer Elemente eine Rolle, die zusammenarbeiten, um das Gedächtnis, Lernen und die Anpassungsfähigkeit zu ermöglichen. Die Integration eines einzelnen menschlichen DNA-Abschnittes in Mäuse stellt einen Einblick dar, vertieft aber zugleich das Verständnis der komplexen genetischen Netzwerke. Darüber hinaus eröffnen sich neue Forschungsfragen über die langfristigen Auswirkungen solcher genetischen Modifikationen.

Wie stabil sind die Veränderungen über mehrere Generationen hinweg? Können andere Organismen ähnliche Effekte zeigen? Und vor allem, wie weit lässt sich menschliches Erbgut nutzen, um biologische Merkmale gezielt zu beeinflussen? Zusammengefasst illustriert die Studie auf faszinierende Weise, wie ein einziger DNA-Abschnitt, einzigartig für den Menschen, maßgeblich die Dimension und Beschaffenheit des Gehirns beeinflussen kann. Diese Entdeckung ist ein wichtiger Meilenstein im Verständnis der menschlichen Evolution und der genetischen Grundlagen kognitiver Fähigkeiten. Sie zeigt, dass das zeitgenössische Zusammenspiel von Genetik und Neurowissenschaften große Fortschritte bringt und neue theoretische wie praktische Möglichkeiten eröffnet. Zukünftige Studien werden mit Sicherheit weitere Hinweise liefern, wie spezifische Gene das Gehirn formen und welche Mechanismen hinter dem Wachstum und der Funktionsweise unserer komplizierten Hirnstrukturen stehen. Dieses Wissen könnte nicht nur medizinische Innovationen ermöglichen, sondern auch dabei helfen, unsere eigene Entwicklungsgeschichte besser zu verstehen.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft verfolgt gespannt die Entwicklungen, die sich aus dieser Forschungsarbeit ergeben. Es ist zu erwarten, dass die nächsten Jahre reich an Erkenntnissen sein werden, die nicht nur die genetische Biologie des Gehirns beleuchten, sondern auch ethische und philosophische Debatten über die Auswirkungen genetischer Manipulationen befeuern werden. Letztlich ist die Möglichkeit, durch das Einfügen eines menschlichen DNA-Abschnitts das Gehirn von Mäusen wachsen zu lassen, mehr als nur ein technologischer Erfolg – es ist ein Schlüssel, der hilft, die fundamentalen Geheimnisse der menschlichen Intelligenz, Kreativität und Bewusstseinsbildung zu entschlüsseln.