In einer Welt, die von technologischen Innovationen und digitalen Lösungen durchdrungen ist, erscheint Reibung als Relikt einer vergangenen Zeit – als etwas, das es zu eliminieren gilt. Doch gerade in der heutigen Zeit, in der nahezu jeder Aspekt unseres Lebens von Automatisierung und „friktionslosen“ Erfahrungen geprägt ist, zeigt sich, dass Reibung keineswegs der Feind ist. Im Gegenteil, sie ist die wertvollste Ressource und der zentrale Indikator für den Zustand unserer Systeme, Gesellschaften und Wirtschaft. Reibung symbolisiert Aufwand, Informationsfluss und Herausforderungen – dabei verschiebt sich ihre Präsenz kontinuierlich, statt einfach zu verschwinden. Ein Verständnis davon, wie Reibung heute wirkt und wo sie entsteht, gibt uns Einblicke in fundamentale gesellschaftliche Wandlungen und ökonomische Ungleichheiten.

Die Digitalisierung als Triumpf der Reibungslosigkeit öffnet neue Welten, in denen Interaktionen mit Grafikoberflächen, Chatbots und Apps im Sekundentakt ablaufen. Smartphones und Cloud-Dienste haben eine Scheinrealität geschaffen, in der es fast keine Hindernisse mehr gibt. Das hochgelobte Ziel vieler Technologieunternehmen liegt darin, sämtliche kognitiven Hürden aus dem Weg zu räumen, Monotonie, Anstrengung und Entscheidungsstress automatisch zu mildern. KI-gestützte Systeme sind hier die nächste Entwicklungsstufe – von MetaAI, einem digitalen sozialen Netzwerk, das Freundschaftslücken mit künstlichen Begleitern ausfüllt, bis hin zu Start-ups, die versprechen, den Kopf abzunehmen und das Denken selbst zu erleichtern. Dieses Streben nach Reibungsfreiheit hat allerdings weitreichende Folgen.

Die sogenannte Simulationsökonomie sorgt dafür, dass Anstrengung redefiniert, ja in manchen Fällen sogar obsolet erscheint. Lernen reduziert sich auf das Managen von Schnittstellen und das Zuschauen, wie Algorithmen Schreibarbeiten erledigen oder komplexe Entscheidungen treffen. Soziale Isolation nimmt zu, da Menschen virtuelle Beziehungen simulieren, die zwar scheinbar effizient sind, aber tiefe menschliche Bindungen nicht ersetzen können. Die Entfernung der „Anstrengung“ beim Aufbau echter Beziehungen könnte paradoxerweise das Gefühl von Einsamkeit verstärken. Gleichzeitig existiert in der physischen Welt eine gegensätzliche Realität: Reibung ist allgegenwärtig und wird von Überlastung, veralteter Infrastruktur und unterfinanzierten öffentlichen Dienstleistungen bestimmt.

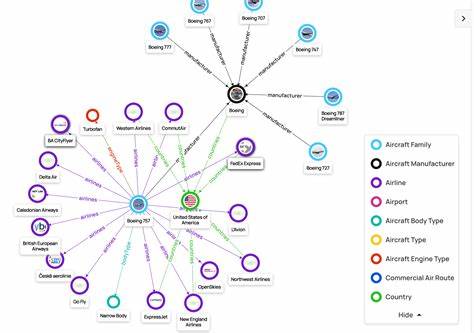

Das Beispiel aus Newark, bei dem ein einziger defekter Multiplexer zur massiven Störung des Flugverkehrs führte, ist symptomatisch für eine Landschaft, in der das System selbst Attacken ausgesetzt ist und auf Verschleiß läuft. Die Schnittstelle zwischen digitaler Komfortzone und physischem Verfall offenbart, wie fragil unser modernes Leben wirklich ist. Während die digitale Welt irritationsfrei und auf Geschwindigkeit optimiert ist, steckt die physische Welt in einem Zustand permanenter Verzögerung, Überarbeitung und Aushalten. Interessant wird die Verbindung der beiden Welten durch das Phänomen des kuratierten Realen. Hier wird Reibung nicht eliminiert, sondern ästhetisch gestaltet und bewusst neu erfahren.

Viertel wie das West Village in New York oder Szeneviertel mit durchgestyltem Lifestyle bieten ihren Bewohnern und Gästen eine Welt, in der alles perfekt inszeniert, aber gleichzeitig auch mühelos erscheint. Luxuriöse Cafés mit Highspeed-Internet, Fitnessstudios, soziale Treffpunkte und exklusive Netzwerke ermöglichen ein Leben, das mühelos wirkt, dessen echte Anstrengungen aber an vielen Stellen ausgegliedert sind. Dies ist die Welt der sozialen Selektion: Reibung wird zu einem Privileg der Wohlhabenden, die sie entweder umgehen oder gestalten können, während der Rest mit den unerwünschten Konsequenzen kämpft. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegensatz zwischen diesen Welten ist hochgradig symptomatisch für eine zunehmend fragmentierte Realität. Die Digitalisierung hat großen Teilen der Gesellschaft den Zugang zu mühelosen, aber oft auch illusionären Angeboten eröffnet, was jedoch auf der anderen Seite eine stark unterschätzte Kostenverlagerung nach sich zieht.

Während Streaming-Dienste Videos in Sekunden liefern und smarten Assistenten Jobs abnehmen, funktionieren zugrundeliegende physische Systeme wie Stromnetze, Verkehrswege oder Luftüberwachung immer schlechter. Die nachhaltige Finanzierung und der langfristige Erhalt bleiben dabei häufig auf der Strecke. Der Staat und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, nicht nur die digitale Weiterentwicklung voranzutreiben, sondern auch die materielle Basis stabil und funktionsfähig zu halten. Ein weiteres Kernthema ist die Rolle von Bildung in dieser Reibungsökonomie. In Zeiten, in denen künstliche Intelligenz beim Verfassen von Arbeiten unterstützt und kollaborative Netzwerke digital erlebbar sind, verschiebt sich der Wert von Anstrengung und Lernen.

Der Abschluss einer Universität bedeutet heute weniger, tatsächliches Wissen zu besitzen, sondern zunehmend den Besitz eines Credentials, das soziales Kapital verkörpert. Gleichzeitig bietet das Studium als Netzwerkraum die Gelegenheit, Zugang zu elitären Kreisen zu erhalten – wer soziale Hürden überwindet, erhält Chancen, während andere an der Oberfläche der Systeme kleben bleiben. Es zeigt sich ein Paradox: Trotz der vermeintlichen Reibungsfreiheit durch Technologie wird Bildung nicht unbedingt demokratischer, da echte qualitative Hürden durch die soziale Dynamik und Machtstrukturen erhalten bleiben. Diese Dynamik hat große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft im Allgemeinen. Wenn die Grenze zwischen digitalem Leichtgängigkeitserlebnis und physischer Überforderung immer schärfer wird, entstehen neue Klassen von Gewinnern und Verlierern.

Einige profitieren von der Fähigkeit, Reibungslosigkeit zu kaufen oder sich an kuratierte Welten anzupassen. Andere wiederum stehen vor einem System, das sie mit immer anspruchsvolleren Herausforderungen konfrontiert, ohne ihnen adäquate Unterstützung zu bieten. Die wachsende Ungleichheit zeigt sich weniger in Besitzstufen, sondern vielmehr in der Verteilung von Anstrengung und der Fähigkeit, diese zu steuern. Die Reibung ist somit kein Überbleibsel, das es zu beseitigen gilt, sondern ein Indikator für Belastungspunkte und notwendige Veränderungen in unseren Systemen. Sie signalisiert, wo Investitionen und Fürsorge gebraucht werden, und zeigt auf, was langfristig Bestand hat und was brüchig wird.

Wirtschaftliche Strategien, die auf kurzfristige Effizienz setzen, vernachlässigen zunehmend die langfristige Stabilität. Dabei weist niemand stärker auf diese Verantwortung hin als erfahrene Investoren und Unternehmer wie Warren Buffett, der nach Jahrzehnten in der Wirtschaftswelt vor dem Kollaps essentieller Infrastruktur warnt und die Dringlichkeit nachhaltiger Planung betont. Die Herausforderung unserer Zeit besteht also darin, Reibung nicht reflexartig zu bekämpfen, sondern sie näher zu betrachten, um daraus neue Lösungsansätze zu entwickeln. Eine Gesellschaft, die Effort neu bewertet – weder als Hindernis noch als Selbstzweck –, kann neue Wege finden, Anstrengung gezielt und produktiv zu steuern. Initiativen, die Bildung erneuern und echte Interaktion fördern, sowie Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind Beispiele für relevante Gegenbewegungen zur digitalen Beschleunigung und physischen Überforderung.

Die Frage ist, wie diese Balance gefunden wird und wer dabei die Verantwortung übernimmt. Tech-Giganten erzielen enorme Gewinne aus der Reibungslosigkeit, investieren aber nur begrenzt in die physischen Basissysteme, die ihre Dienste ermöglichen. Gleichzeitig fordert die Gesellschaft von ihren Institutionen und Regierungen, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren, deren Ertrag nicht in Form schneller Transaktionen, sondern im langfristigen Gemeinwohl sichtbar wird. Fazit: Reibung ist weit mehr als ein einfaches Widerstandselement im System. Sie ist das Informationssignale, die uns den Zustand unserer Welt offenbart.

Die gegenwärtige Wirtschaft und Gesellschaft erlebt eine Umverteilung von Anstrengung, die paradoxerweise einerseits sichtbar bleiben und andererseits verborgen verschoben wird. Gute wirtschaftliche und soziale Politik muss die Verteilung dieser Reibung kritisch hinterfragen und gestalten, um integrative und widerstandsfähige Systeme zu schaffen. Reibung ist kein Feind, sondern eine wertvolle Ressource, ein Maßstab für echte Arbeit und ein Schlüssel zur nachhaltigen Gestaltung unserer Zukunft.