In der heutigen digitalen Welt ist die Geschwindigkeit der Softwareentwicklung zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. Unternehmen, die neue Funktionen und Innovationen schnell liefern können, setzen sich auf dem Markt durch. Dies wird oft als High Velocity Engineering bezeichnet – ein Ansatz, bei dem Entwicklungsteams kontinuierlich und in kurzen Zyklen Software ausliefern. Doch diese Geschwindigkeit bringt besondere Herausforderungen im Bereich der IT-Sicherheit mit sich. Die Frage lautet: Wie kann man Sicherheit garantieren, ohne die Agilität und Innovation zu beeinträchtigen? Die Antwort liegt in durchdachten Strategien und angepassten Sicherheitsmaßnahmen, die speziell auf die Anforderungen von schnelllebigen Entwicklungsumgebungen zugeschnitten sind.

Die Geschichte der Software-Sicherheit begann mit sehr traditionellen Ansätzen, die oft nicht mit den heutigen Anforderungen kompatibel sind. Lange Release-Zyklen und umfangreiche Sicherheitskontrollen passten damals gut zu linearen Entwicklungsprozessen. In klassischer Softwareentwicklung wurden Funktionen über Wochen oder Monate geplant, entwickelt und geprüft. Sicherheitsaspekte standen meist am Ende des Entwicklungsprozesses, was zu Verzögerungen und hohen Kosten führte. Mit dem Aufkommen agiler Methoden und DevOps änderte sich die Erwartungshaltung komplett.

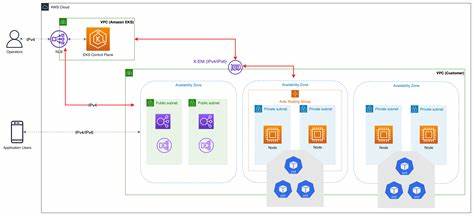

Heute wird mehrmals täglich Code ausgeliefert, und Sicherheitsprüfungen müssen in Echtzeit erfolgen, ohne den Entwicklungsfluss zu unterbrechen. Ein zentraler Gedanke aus der Praxis großer Technologieunternehmen, der als Vorbild dienen kann, ist die Trennung der Verantwortlichkeiten. Entwickler sollten sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren – die Entwicklung von Features und die Optimierung von Software. Gleichzeitig muss die Sicherheit von Expertenteams gewährleistet werden, die auf die Schaffung von sicheren Infrastrukturen, Tools und Prozessen spezialisiert sind. Dies verhindert, dass Entwickler durch Sicherheitsaufgaben überfordert werden und hält sie im „Flow State“, also ungestört im kreativen und produktiven Arbeitsmodus.

Sicherheit in Hochgeschwindigkeitsumgebungen muss daher als Teil der Infrastruktur verstanden werden. Es geht weniger darum, alle Entwickler zu Sicherheitsexperten auszubilden, sondern darum, Sicherheitsmechanismen so zu gestalten, dass sie einfach zu benutzen sind und Sicherheitsrisiken minimieren, ohne explizite Eingriffe oder Denkaufwand vom Entwicklerteam zu erfordern. Ein gängiges Modell hierfür ist das Konzept der „Guardrails“ statt „Gates“. Während Gates in der Entwicklung klare Stopps vorsehen, die Freigaben oder Prüfungen notwendig machen, erlauben Guardrails einen flüssigen Entwicklungsprozess und lenken Entwickler dabei automatisch auf sichere Praktiken hin. Der Aufbau einer solchen kulturellen und technischen Umgebung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsteam und den Entwicklungsteams.

Stark zentralisierte Sicherheitsteams müssen verstehen, wie sie ihre Lösungen als Service anbieten können, der Entwickler gerne und freiwillig nutzen. Hier kommt das Konzept der „Paved Road“ ins Spiel – eine Art gut ausgebauter „Sicherheits-Autobahn“, die möglichst breite und einfache Lösungsangebote für gängige sicherheitsrelevante Herausforderungen bereitstellt. Diese Angebote sind optional, aber attraktiv genug, dass Entwickler sie aktiv einsetzen, weil sie Zeit sparen, Risiken minimieren und Support bieten. Im praktischen Alltag bedeutet das, dass Security-Teams gut dokumentierte APIs, automatisierte Tools und klare Guidelines entwickeln, die sich nahtlos in die bestehende Entwicklungs- und Deployment-Pipeline einfügen. Dabei wird beispielsweise sichergestellt, dass Verschlüsselungsfunktionen, Secrets-Management und Berechtigungsprüfungen zentral und standardisiert umgesetzt sind.

Werden Sicherheitsprobleme identifiziert, kann die Priorität auf der Weiterentwicklung solcher zentraler Lösungen liegen, damit Probleme proaktiv minimiert werden, statt einzelne Entwickler mit individuellen Bugfixes zu überlasten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kontinuierliche Beobachtung und Anpassung. In High Velocity Engineering ist Wandel die Konstante. Softwarearchitekturen, Betriebssysteme, Programmiersprachen, und auch regulatorische Anforderungen verändern sich beständig. Effektive Sicherheitsteams etablieren Prozesse, um stets aktuelle Erkenntnisse in ihre Angebote und Kontrollen einzupflegen.

So wird verhindert, dass Sicherheitsmaßnahmen veraltet sind und im schnellen Entwicklungstempo zu Nachteilen führen. Regulatorische Anforderungen stellen ebenfalls eine wachsende Herausforderung dar. Unternehmen agieren heute oft international und müssen unterschiedliche gesetzliche Vorgaben erfüllen. Dabei darf die Compliance nicht als Bremse wahrgenommen werden, sondern muss so in die Entwicklungsprozesse integriert werden, dass sie automatisch berücksichtigt wird. Dies kann durch die Integration von Compliance-Checks in automatisierte Tests oder durch das Aufsetzen von Frameworks erfolgen, die den Entwicklern selbst bei komplexen Anforderungen eine sichere Orientierung geben.

Ein weiterer Hebel für nachhaltige Sicherheit ist die Messung und Bewertung der eingesetzten Strategien und Tools. Ausgehend von festgelegten KPIs sollten Sicherheitsteams regelmäßig überprüfen, wie hoch die Adoption ihrer Lösungen bei Entwicklern ist, wie schnell Schwachstellen behoben werden oder wie oft Sicherheitsvorfälle auftreten. Diese Daten ermöglichen es, gezielt in die Weiterentwicklung der „Paved Road“ zu investieren – also zum Beispiel bestimmte Tools zu verbessern, Schulungen anzubieten oder Prozessanpassungen vorzunehmen. Ein häufig unterschätztes Element ist die Kommunikation zwischen Security- und Entwicklungsteams. Eine offene, auf Vertrauen basierende Kultur, in der Sicherheitsfragen früh und konstruktiv angegangen werden, reduziert Widerstände und verbessert die Akzeptanz.

Security-Teams sollten als Partner und Unterstützer wahrgenommen werden, die technische Probleme pragmatisch lösen, statt als Kontrolleure aufzutreten, die vor allem Hindernisse setzen. Damit Sicherheit effektiv und nachhaltig im High Velocity Engineering verankert wird, müssen Unternehmen auch akzeptieren, dass sich Sicherheitsstrukturen und Organisationen im Laufe der Zeit transformieren. Starre, hierarchische Strukturen passen oft nicht zum dynamischen Umfeld moderner Softwareentwicklung. Stattdessen sind flexible Teams gefragt, die agile Methoden auch in der Sicherheit praktizieren und mit wechselnden Anforderungen umgehen können. Ebenso ist es wichtig, technologische Neuerungen oder Prozessänderungen als Chancen zu sehen, die Sicherheitslage weiter zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Sicherheit im High Velocity Engineering eine strategische und operative Herausforderung darstellt, die weit mehr als nur technische Tools erfordert. Der Schlüssel liegt in der ganzheitlichen Betrachtung von Kontext, Strategie und Ausführung. Zuallererst müssen die äußeren und inneren Einflussfaktoren erkannt und verstanden werden. Darauf aufbauend sind fokussierte und sinnvoll begrenzte Strategien notwendig, die sich an den Bedürfnissen der Entwickler orientieren und gleichzeitig den Ressourcenrahmen auf zentraler Ebene berücksichtigen. In der Umsetzung sind fundamentale Prozesse wie Umweltüberwachung, Schwachstellenmanagement und Vorfallreaktion zu etablieren und kontinuierlich zu verbessern.

Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung der „Paved Road“ als skalierbare Lösung, die Entwicklern eine sichere und einfache Arbeitsweise ermöglicht. Erfahrungen aus großen Tech-Unternehmen belegen, dass durch diese Herangehensweise nicht nur die Sicherheit verbessert, sondern auch die Produktivität der Entwicklung gesteigert wird. Unternehmen, die Sicherheit als integralen Bestandteil ihres Entwicklungsprozesses verstehen und konsequent umsetzen, gewinnen mehr Vertrauen von Kunden und Partnern, minimieren Geschäftsrisiken und schaffen eine solide Basis für langfristigen Erfolg im digitalen Zeitalter. Für Unternehmen, die sich in einer Phase des raschen Wachstums und der Digitalisierung befinden, ist die Investition in moderne Sicherheitsstrategien kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Agile Sicherheitslösungen, die sich flexibel an Veränderungen anpassen lassen, sind der Dreh- und Angelpunkt, um in einer Welt, die durch Innovationsdruck und schnellen Wandel geprägt ist, nicht nur mitzuhalten, sondern die Führung zu übernehmen.

Das Fazit lautet: Unternehmen müssen ihre Sicherheitsansätze neu denken – weg von starren Kontrollen und hin zu dynamischen, unterstützenden Sicherheitsinfrastrukturen. Nur so können Softwareentwicklungsteams ihr volles Potenzial entfalten und gleichzeitig für eine sichere IT- und Geschäftsumgebung sorgen.

![Brian Pontarelli on the Future of AI in Authentication and Education [video]](/images/DF5536F2-E6CC-4262-98D9-5A781F51D386)