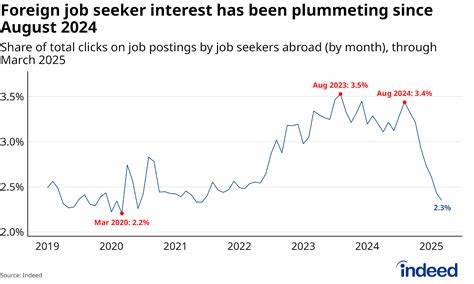

Das Interesse an Jobs im Ausland hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Dynamik erlebt. Nach der COVID-19-Pandemie, als viele Länder ihre Grenzen wieder öffneten und Märkte sich erholten, stiegen die internationalen Jobanfragen stark an. Doch im Jahr 2024 änderte sich diese Entwicklung grundlegend. Globale Arbeitssuchende zeigten ein deutlich gedämpftes Interesse an Stellenangeboten außerhalb ihres Heimatlandes. Diese neue Tendenz wirft Fragen nach den zugrunde liegenden Ursachen und den potenziellen Auswirkungen auf die globalen Arbeitsmärkte auf.

Seit dem Höhepunkt Mitte 2023, als etwa 3,5 % aller Klicks auf Stellenanzeigen von Nutzern aus dem Ausland stammten, zeichnete sich bis August 2024 eine deutliche Wende ab. Innerhalb weniger Monate sank dieser Wert fast auf das Vorkrisenniveau von knapp über 2 %. Dieser Rückgang steht im Kontext wachsender restriktiver Einwanderungspolitiken weltweit, verbunden mit einer zunehmend ablehnenden Stimmung gegenüber Migration in politischen Diskursen. Besonders auffällig ist, dass das Sinken des Interesses in den Ländern unterschiedlich ausgeprägt und zeitlich versetzt erfolgte, was die Bedeutung nationaler politischer Rahmenbedingungen unterstreicht. In den Vereinigten Staaten, einem der wichtigsten Zielländer für internationale Fachkräfte, begann das Interesse an ausländischen Stellen bereits ab August 2023 zu sinken.

Obwohl der US-Arbeitsmarkt in den Jahren nach der Pandemie eine Boomphase erlebte, führten vor allem die steigende Anti-Einwanderungsrhetorik und politische Unsicherheiten im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2024 zu einer Zurückhaltung bei internationalen Bewerbern. Auch die Aufhebung der umstrittenen Gesundheitsmaßnahme Title 42 im Mai 2023, die zuvor viele Einreisen verhinderte, hatte kaum einen positiven Einfluss auf die Zahl der Jobsuchenden, die aktiv nach US-Stellen suchten. Interessanterweise blieb die Bedeutung ausländischer Arbeitskräfte in der US-Wirtschaft weiterhin hoch. Im März 2025 waren fast 20 % aller Beschäftigten in den USA im Ausland geboren, was einen Anstieg gegenüber 16,7 % im Jahr 2020 bedeutet. Besonders Branchen mit traditionell hoher Migrantenquote wie Bauwesen, Gesundheitswesen und Pflege sind stark abhängig von internationalen Talenten.

Ein Rückgang realer Migration könnte hier erhebliche Folgen nach sich ziehen, etwa verschärfte Arbeitskräftemangel, Produktivitätsverluste und steigende Kosten. Die Frage, ob sich die zuletzt beobachtete Abnahme des Interesses langfristig auf diese Sektoren auswirken wird, bleibt dabei offen. Australien zeigt im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern eine ausgeprägtere Dynamik. Bereits in den frühen 2020er-Jahren erlebte der australische Arbeitsmarkt einen starken Zuwachs an Interesse von Auslandssuchenden, der im Dezember 2023 mit einem Anteil von über 14 % aller Klicks auf Stellenanzeigen seinen Höhepunkt erreichte. Diese Entwicklung wurde maßgeblich vom Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und einer Anhebung des jährlichen Einwanderungslimits begleitet.

Allerdings setzte auch hier ab Ende 2023 eine deutliche Abnahme ein, die eng mit dem Vorschlag verschärfter Einwanderungsregeln einhergeht. Die australische Wirtschaft, die sich postpandemisch rasch erholte, reagierte somit besonders sensibel auf politische Signale und Rahmenbedingungen. Kanada folgt einer ähnlichen, wenn auch zeitlich verschobenen Tendenz. Ausländische Jobsuchende zeigten hier seit 2021 ein stetig wachsendes Interesse, das im Sommer 2023 sein Maximum erreichte. Im Gegensatz zu Australien verlief die Zunahme jedoch glatter und gleichmäßiger.

Im Jahr 2024 führte eine Reihe von politischen Maßnahmen dazu, die Zahl von temporären und nicht-permanenten Ausländern zu begrenzen, unter anderem durch eine drastische Kürzung der Zulassungen für internationale Studierende und neue Einschränkungen bei Arbeitserlaubnissen für Angehörige. Diese Initiativen spiegeln die Sorge über Wohnungsknappheit sowie infrastrukturelle Engpässe wider und verursachten eine deutliche Verringerung der ausländischen Suchanfragen. Auch in Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild: Das Interesse an ausländischen Arbeitsstellen stieg zwar bis August 2024 auf etwa 6,7 %, fiel danach jedoch rapide ab und erreichte bis Februar 2025 einen Vierjahrestiefstand von 3,5 %. Der politische Diskurs zum Zeitpunkt der Bundestagswahl im Februar 2025 war stark geprägt von Einwanderungsfragen und gesellschaftlichen Ängsten vor steigender Migration. Die Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Jahr 2020 hatte das Ziel, qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten besser zu integrieren.

Doch kurzfristig blieb der Effekt aufgrund der Pandemie noch hinter den Erwartungen zurück. Erst ab 2022 setzte ein allmählicher Anstieg des Interesses ein, bis im Jahr 2024 der Trend auch hier durch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten gedämpft wurde. Auf globaler Ebene korrelieren diese Entwicklungen mit einer wirtschaftlichen Abkühlung, die sich ab 2022 in zahlreichen führenden Industrienationen bemerkbar machte. Die Anzahl der veröffentlichten Stellenanzeigen auf Plattformen wie Indeed nahm zunächst nach der Pandemie zu, pendelte sich jedoch aufgrund der Unsicherheiten und des gedämpften Wirtschaftswachstums wieder auf niedrigere Werte ein. Diese konjunkturelle Abschwächung wirkt sich tendenziell dämpfend auf die Mobilität der Arbeitskräfte aus, da die Nachfrage nach Fachkräften zurückgeht und Jobsucher zögerlicher werden, einen Neubeginn in einem fremden Land zu wagen.

Insgesamt zeigen die Daten, dass die bereits vor Jahren entstandene Dynamik der internationalen Arbeitsmigration und Jobsuche vor einer Herausforderung steht. Die Kombination aus restriktiveren Einwanderungsgesetzen, wachsender Skepsis in der Bevölkerung sowie wirtschaftlicher Unsicherheit führt dazu, dass viele potenzielle Migranten ihre Optionen überdenken oder auf absehbare Zeit verzögern. Dabei wirkt sich der Rückgang besonders stark auf qualifizierte, oft akademisch ausgebildete Fachkräfte aus den Bereichen Architektur, IT, Ingenieurwesen und den MINT-Fächern aus, die traditionell große Volumen an internationalen Suchanfragen anziehen. Die langfristigen Folgen dieses Trends sind vielschichtig. Auf der einen Seite könnten die betroffenen Länder mit zunehmendem Fachkräftemangel konfrontiert sein, was Innovation und Wachstum behindert.

Auf der anderen Seite sind die politischen Herausforderungen rund um Migration und Integration weiterhin hoch aktuell, weshalb eine verstärkte Debatte über nachhaltige und pragmatische Lösungen notwendig ist. Unternehmen könnten verstärkt auf Automatisierung und Ausbildung einheimischer Arbeitskräfte setzen, während politische Entscheidungsträger neue Wege finden müssen, um internationale Talente zu gewinnen und gleichzeitig gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern. Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob der Rückgang im Interesse an Auslandsjobs nur eine vorübergehende Reaktion auf die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage darstellt oder ob er eine nachhaltige Veränderung im globalen Arbeitsmarktinduzieren wird. Dabei bleibt die Beobachtung von Plattformen wie Indeed und die Analyse der Suchanfragen ein wertvolles Instrument, um frühzeitig Trends zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Die Anpassung von Einwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik wird entscheidend sein, um die Attraktivität für internationale Fachkräfte aufrechtzuerhalten, ohne die gesellschaftliche Stabilität zu gefährden.

Abschließend sollte betont werden, dass trotz aller Unsicherheiten die internationale Mobilität von Arbeitskräften weiterhin ein zentraler Motor für wirtschaftlichen Fortschritt und kulturellen Austausch bleibt. Die Herausforderungen 2024 zeigen vor allem die Notwendigkeit einer ausgewogenen und transparenten Migrationspolitik, die sowohl den Bedürfnissen der Arbeitsmärkte als auch den Erwartungen der Bevölkerung gerecht wird. Nur so kann der Trend der globalen Jobsuche wieder stabilisiert und die Chancen der Globalisierung sinnvoll genutzt werden.