Auf einem abgelegenen norwegischen Berggipfel befindet sich ein riesiges Schachbrett, das aus 1000 mal 1000 Quadraten besteht und von steilen Klippen im Norden, Süden, Osten und Westen umgeben ist. Ein kleines, faszinierendes mathematisches Rätsel dreht sich um die Bewegung eines Lemmings, der auf diesem gigantischen Brett platziert wird. Jedes der Quadrate ist mit einem Pfeil versehen, der in eine von acht Himmelsrichtungen zeigt – also Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West oder Nordwest. Die Herausforderung besteht darin, zu beweisen, dass der Lemming, egal auf welchem Quadrat er startet, früher oder später von der Klippe stürzen wird, indem er den Pfeilen folgt. Dieses Problem stellt nicht nur eine spannende Fragestellung in der Mathematik und Kombinatorik dar, sondern veranschaulicht auch, wie scheinbar einfache Regeln zu unvermeidlichen Ergebnissen führen können.

Die Anordnung der Pfeile weist eine Besonderheit auf: Pfeile auf benachbarten Quadraten, die eine gemeinsame Kante teilen, dürfen sich maximal um 45 Grad unterscheiden. Diese Bedingung sorgt für eine sanfte Variation der Richtung von einem Quadrat zum nächsten. Die Bewegung des Lemmings erfolgt strikt gemäß den Pfeilen: Auf jedem Quadrat springt das Tier zum angrenzenden Quadrat, auf das der Pfeil zeigt. Ein Sprung in eine Richtung über die Grenzen des Schachbretts hinaus führt zum Sturz über die umliegenden Klippen. Die zentrale Frage lautet also: Gibt es eine Möglichkeit, dass der Lemming ewig auf dem Brett verbleibt, indem er in eine endlose Schleife gerät, oder ist sein Schicksal unausweichlich der Abgrund? Die Antwort zu dieser Frage hat tiefgründige mathematische Implikationen und berührt Konzepte aus der Graphentheorie und dynamischen Systemen.

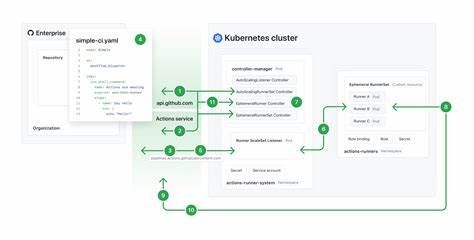

Das Schachbrett lässt sich als ein gerichteter Graph auffassen, in dem jedes Quadrat ein Knoten ist, und ein Pfeil als gerichtete Kante zum nächsten Knoten führt. Dabei entspricht das gesamte Brett einem Netzwerk von 1.000.000 Knoten mit je einer ausgehenden Kante, da jeder Quadrat nur einen Pfeil hat. Die Einschränkung, dass benachbarte Pfeile sich höchstens um 45 Grad unterscheiden, begrenzt die Variation im Graphen stark.

Grundsätzlich könnte man vermuten, dass es auf einem so großen Gitter Kreisläufe geben kann – Wege, die den Lemming in einer Endlosschleife festhalten. Jedoch lässt sich zeigen, dass aufgrund der Höhenrichtungen und der Pfeilunterschiede keine solchen Kreise existieren können. Würde man einen Kreis annehmen, müsste die Summe der Richtungsänderungen entlang des Kreises Null sein, ansonsten würde man aus dem Kreis heraustreten. Doch die Bedingung der maximal 45 Grad Richtungsänderung auf benachbarten Quadraten erlaubt es nicht, eine genügend starke „Kippbewegung“ zu erzeugen, um eine geschlossene Steigungsschleife zu bilden. Eine andere Sichtweise nutzt das Konzept der potenziellen Funktionen, die jedem Quadrat eine Höhe oder einen Wert zuweisen.

Durch die Pfeilführung bewegt sich der Lemming nur in Richtung abnehmender Werte, was eine Endlichkeit in den Bewegungen aufzeigt und die Existenz von stabilen Zyklen ausschließt. Da der Lemming kontinuierlich „abwärts“ bewegt wird, erreicht er unweigerlich die Grenze des Schachbretts. Dort fällt er über die Klippe in die Tiefe, was das gefürchtete Schicksal des armen kleinen Tieres besiegelt. Die mathematische Eleganz dieses Beweises kombiniert topologische Argumente mit nachrichtlichem Denken über Bewegungsmuster. Es ist erstaunlich, wie die lokale Beschränkung der Pfeilwinkel globale Auswirkungen hat und die Entstehung von Kreisläufen ausschließt.

Dieses Problem aus „A Mathematical Mosaic“ von Ravi Vakil hat nicht nur in der mathematischen Gemeinschaft Interesse geweckt, sondern auch als schönes Beispiel gedient, wie einfache Annahmen zu tiefgründigen Ergebnissen führen können. Es zeigt darüber hinaus, dass in einem sehr großen System mit lokalen Beschränkungen globale Vorhersagen möglich sind. Neben der theoretischen Bedeutung gibt es auch weiterführende Gedankenspiele, wie Variationen des Problems mit anderen Pfeil-Regeln oder beschränkteren Bewegungsmöglichkeiten des Lemmings. Ebenso interessant ist es, die Frage zu stellen, wie sich das Verhalten ändert, wenn das Brett nicht von Klippen umgeben ist, sondern zum Beispiel zyklische Randbedingungen verwendet werden, die das Brett wie einen Torus verbinden. Hierbei könnten sich dann tatsächlich Schleifen bilden, die eine dauerhafte Bewegung des Lemmings ermöglichen.

Das ursprüngliche Lemming-Problem erinnert uns daran, dass Mathematik nicht nur abstrakte Zahlen und Formeln sind, sondern lebendige Werkzeuge, um erstaunliche Phänomene in scheinbar alltäglichen Situationen zu beschreiben. Die Verbindung von Geometrie, Graphentheorie und Dynamik in diesem Szenario öffnet Türen zu vielen weiteren Fragestellungen in den Bereichen theoretische Informatik, Physik und künstliche Intelligenz. Für Mathematikbegeisterte und Freunde anspruchsvoller Denkaufgaben bietet das Lemming-Problem eine wunderbare Möglichkeit, kreative Beweisstrategien zu erforschen und das Zusammenspiel von lokalen Regeln und globalen Konsequenzen zu verstehen. Selbst für Laien zeigt es, dass hinter einem simplen Brettspiel-Setup tiefgreifende und faszinierende mathematische Strukturen stecken können. Ein Lemming, der scheinbar frei auf einem endlosen Brett herumwandert, ist letztlich ein Symbol für die unausweichlichen Konsequenzen systematischer Dynamiken in der Natur und MINT-Wissenschaft.

Das Lemming-Problem bleibt daher ein anregendes Beispiel dafür, wie Mathematik Grenzen durchdringt und verständlich macht – selbst auf einem einsamen Berggipfel in Norwegen.