In der heutigen digitalen Welt stellt sich immer wieder die Frage, wie stark soziale Medien Wahlergebnisse beeinflussen können. Der rasante Aufstieg von Plattformen wie TikTok, Facebook und Twitter hat neue Möglichkeiten eröffnet, politische Botschaften schnell und direkt an Millionen von Menschen zu verbreiten. Gleichzeitig werfen diese Entwicklungen Bedenken darüber auf, ob und in welchem Ausmaß solche Online-Aktivitäten das Wahlverhalten und damit die Demokratie beeinträchtigen können. Ein aktuelles Beispiel, das diese Diskussion weltweit beflügelt, ist die Entscheidung Rumäniens, eine Präsidentschaftswahl wegen angeblicher Manipulationen durch Troll-Accounts und Fake-Profile auf sozialen Medien zu annullieren und neu abzuhalten. Dieser Fall ist bislang einzigartig, da es die erste Wahl in Europa ist, die explizit aufgrund von TikTok-bezogener Einflussnahme aufgehoben wurde.

Doch was sagt die Forschung zu den tatsächlichen Auswirkungen von Social Media auf Wahlergebnisse? Sind Wahlergebnisse durch Aktivitäten auf digitalen Plattformen tatsächlich zu kippen? Die Antwort darauf ist alles andere als eindeutig und von zahlreichen Faktoren abhängig. Die Situation in Rumänien spielte sich in einem hochdynamischen politischen Umfeld ab. Der rechtspopulistische Kandidat Calin Georgescu hatte bei der ersten Wahlrunde überraschend fast ein Viertel der Stimmen erhalten, nachdem er in den Umfragen zuvor kaum beachtet wurde. Die anschließende Annullierung der Wahl durch das rumänische Verfassungsgericht basierte zum Teil auf Hinweisen auf koordinierte Desinformationskampagnen, die vor allem auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken stattgefunden haben sollen. Georgescu und seine Unterstützer werteten diesen Eingriff als demokratischen Coup und lehnten die Vorwürfe vehement ab.

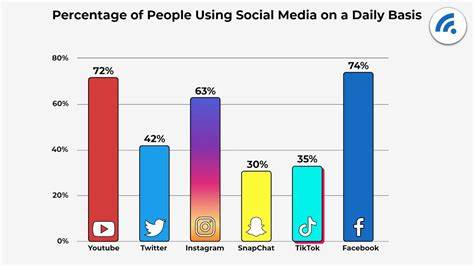

Internationale Kommentatoren und Persönlichkeiten wie Elon Musk und der US-Vizepräsident JD Vance beschrieben die Neuauflage der Wahl als kontrovers und warfen der Entscheidung mangelnde Beweise vor. Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwer es ist, den Einfluss sozialer Medien auf Wahlergebnisse präzise zu messen und ob es überhaupt möglich ist, einen direkten Zusammenhang herzustellen. Fachwissenschaftler, die sich mit politischer Kommunikation und Wahlforschung beschäftigen, betonen immer wieder, dass der Einfluss von Social Media auf die Wahlentscheidung vielfältig, komplex und kontextabhängig ist. Einerseits dienen Plattformen als wegweisende Kanäle für politische Mobilisierung, Meinungsbildung und den Austausch von Informationen. Gerade jüngere Wählergruppen nutzen diese Medien intensiv, um sich zu informieren und politisch zu partizipieren.

Andererseits sind sie anfällig für Falschinformationen, Manipulation und das gezielte Einsetzen von Trollen und Bots, die Debatten verfälschen und möglichst polarisierende Inhalte verbreiten sollen. Doch die Kausalität zwischen Social-Media-Aktivitäten und Wahlausgängen bleibt unklar. Forschungsergebnisse zeigen, dass trotz punktueller Effekte auf einzelne Zielgruppen oder Themenbereiche die Gesamteinwirkung auf das Wählerverhalten statistisch kaum evidenzierbar ist. Ein weiterer schwieriger Punkt in der Bewertung ist die Abgrenzung zwischen legitimer politischer Kommunikation und unerlaubter Einmischung. Im Zeitalter der digitalen Vernetzung verschwimmen die Grenzen, was als faire Wahlkampffinanzierung und politische Werbung gilt, und wo eine Manipulation beginnt.

Zudem variiert die Mediensituation gewaltig zwischen Ländern und Wahltypen: Was in Rumänien mit seiner politisch polarisierten Öffentlichkeit auffällt, muss nicht zwangsläufig in anderen Demokratien mit anderen Wahlkulturen zu ähnlichen Konsequenzen führen. Die Wiederholung der Präsidentenwahl in Rumänien hat international eine breite Debatte über die Regulierung von Online-Plattformen angestoßen. Politik, Medien und Wissenschaft fordern verstärkte Transparenz bei politischen Anzeigen, strengere Kontrollen gegen Fake-Accounts und einen stärkeren Kampf gegen koordinierte Desinformationskampagnen. Unternehmen wie TikTok stehen mehr denn je unter Druck, Verantwortung für die Inhalte auf ihren Seiten zu übernehmen und wirksame Maßnahmen gegen Missbrauch einzuführen. Dennoch bleibt die Effektivität solcher Regulierungen fraglich, da Technik und Strategien von Akteuren stetig weiterentwickelt werden und sich länderspezifische Bedingungen stark unterscheiden.

Aus demokratischer Perspektive ist klar, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen in das Wahlsystem fundamentale Voraussetzungen sind. Wenn die Bevölkerung den Eindruck gewinnt, dass Wahlergebnisse durch manipulative Social-Media-Kampagnen verzerrt werden könnten, sinkt die Legitimität von Ergebnissen und das Vertrauen in demokratische Institutionen leidet. Gleichzeitig gilt es, freier politischer Meinungsäußerung und der Beteiligung nicht durch Überregulierung oder zu strenge Eingriffe Grenzen zu setzen. Der Balanceakt zwischen Schutz vor Manipulation und Wahrung demokratischer Freiheitsrechte stellt eine der zentralen Herausforderungen im digitalen Zeitalter dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Annulierung der rumänischen Wahl wegen mutmaßlicher Social-Media-Manipulationen weltweit Beachtung gefunden hat und einen wichtigen Impuls für die Debatte über digitale Einflüsse auf Wahlen setzte.

Allerdings verdeutlicht der Fall auch die großen Unsicherheiten, die es in der wissenschaftlichen Bewertung gibt. Während soziale Medien zweifellos einen Einfluss auf politische Kommunikation und Meinungsbildung haben, ist der direkte Nachweis, dass sie Wahlen entscheidend umdrehen können, bislang nicht erbracht worden. Die komplexe Verflechtung von Medien, Politik, Technologie und Gesellschaft erfordert weiterführende Untersuchungen, mehr Transparenz und vor allem vorsichtigen Umgang mit demokratischen Grundprinzipien. Wie die politischen Akteure und Gesellschaften künftig mit der Herausforderung der digitalen Wahlbeeinflussung umgehen, wird die Qualität demokratischer Prozesse maßgeblich mitbestimmen.