In der Welt der Softwareentwicklung ist die Lesbarkeit von Code ein immer wiederkehrendes Thema. Entwickler haben sich unzählige Male gefragt, wann Code „zu dicht“ ist, wie man ihn lesbar hält und welche Rolle Syntax, Sprachdesign und APIs bei dieser Balance spielen. Die Frage nach der Dichte von Code, also wie viel Information auf kleinstem Raum komprimiert wird, ist nicht nur eine technische Detailfrage, sondern berührt grundlegende Aspekte der Verständlichkeit, Wartbarkeit und Effizienz von Programmen. Dabei ist das Thema komplexer, als es scheint. Denn während einige Programmierer ausführlichen, sparsamen Code bevorzugen, setzen andere gerade auf hochverdichtete Konstrukte, um so prägnant wie möglich zu arbeiten.

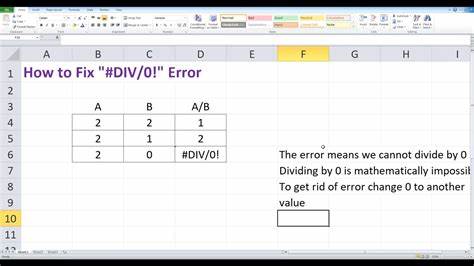

Ein bemerkenswertes Beispiel für den Umgang mit dichter Syntax sind reguläre Ausdrücke (Regex), die seit Jahrzehnten aus vielen Programmiersprachen nicht mehr wegzudenken sind. Diese kleinen, komplexen Zeichenketten gelten als Paradebeispiel für „zu dichte“ Codefragmente – oft als write-only und schwierig wartbar bezeichnet. Doch trotz ihres schlechten Rufs haben Regexes eine ungebrochene Popularität. Diese widersprüchliche Haltung gegenüber dichter Syntax lädt zur näheren Untersuchung ein. Was bedeutet es überhaupt, dass Code „zu dicht“ ist? In der Regel wird unter zu dichter Syntax verstanden, dass Code zu kompakt ist, zu wenig Redundanz aufweist, oder dass er so komplex verschachtelt ist, dass ihn niemand mehr leicht verstehen kann.

Im Programmieralltag führt zu dichte Syntax häufig zu Frust, weil sie das Lesen und Verstehen deutlich erschwert, insbesondere für Einsteiger oder Entwickler, die den Code nicht selbst geschrieben haben. Das Vermeiden zu dichter Strukturen ist daher eine Grundregel vieler Programmierstile und Coding Conventions. Stattdessen werden ausformulierte, klare und meistens ausführlichere Varianten bevorzugt, denn sie lassen sich leichter warten. Doch was, wenn zu dichte Syntax gar nicht nur ein Problem ist? Was, wenn sie auch Vorteile bietet, die wir nicht einfach mit mehr Zeilen und längeren Variablennamen ersetzen können? Der Schlüssel für dieses Paradox liegt im Begriff der Informationsdichte. Reguläre Ausdrücke sind ein Paradebeispiel dafür, wie man Logik in extrem komprimierter Form darstellen kann.

Sie fassen komplexe Mustererkennungen in wenigen Zeichen zusammen. Das macht Regexes kurz und leistungsfähig, aber auch schwer zugänglich. Genau das sorgt für die ambivalente Sichtweise vieler Entwickler: Einerseits lässt sich mit Regexen schnell und kompakt arbeiten, andererseits behindert ihre Dichte die spätere Wartbarkeit erheblich. Trotzdem wird kaum jemand reguläre Ausdrücke durch „normalen“ Code mit Schleifen, Verzweigungen und State-Machine-Implementierungen ersetzen, obwohl das theoretisch möglich wäre. Neuer Code nutzt häufig sogar weiterhin Regexes, weil sie in der Praxis das optimale Verhältnis zwischen Ausdruckskraft und Kompaktheit bieten.

Diese Tatsache sagt viel über den Umgang von Entwicklern mit Dichte aus. Der Grund liegt nicht einfach darin, dass Regex nur zu einem bestimmten Expertenkreis verstanden werden. Es spielt eine entscheidende Rolle, wie vertraut wir mit einer Syntax sind. Wenn wir mit einem System regelmäßig arbeiten, steigt automatisch die Lesegeschwindigkeit und das Verständnis verbessert sich. Dann ist auch höhere Informationsdichte akzeptabel oder sogar erwünscht.

Man spricht hier von einer „Dichte-Frequenz-Beziehung“: Dinge, die wir oft verwenden, dürfen dichter sein, weil wir mit ihnen geübter sind und ihre Bedeutung schneller erfassen. Anders ausgedrückt, die Dichte der Codebasis muss auf die Häufigkeit der Nutzung abgestimmt sein. Sprachkonstrukte und APIs, die nur selten vorkommen, sollten also eher klar und weniger dicht gestaltet sein, damit sich Programmierer nicht unnötig schwer tun. Genau diese Erkenntnis hat weitreichende Folgen auf die Gestaltung von Programmiersprachen und APIs. Entwickler und Designer stehen vor der Herausforderung, für verschiedene Nutzungszwecke ein ausgewogenes Verhältnis von Dichte und Lesbarkeit zu finden.

Wenn eine Sprache oder API zu dicht ist, kann sie Neulinge abschrecken, den Einstieg erschweren und das Wachstum der Community behindern. Auf der anderen Seite führt eine zu spärliche Gestaltung zu umfangreichem, langwierigen Code, der oft mehr Fehlerquellen birgt und weniger effizient ist. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass Dichte nicht nur eine Frage der Anzahl an Zeichen oder Codezeilen ist, sondern auch der konzeptuellen Komplexität. Ein ausufernder, aber einfacher verschachtelter Code kann für jemanden leichter verständlich sein als eine stark komprimierte, aber konzeptionell anspruchsvolle Ein-Zeilen-Lösung. Das verdeutlicht, dass reine Quantifizierungen von Dichte meist nicht ausreichen, um Verständlichkeit zu messen.

Eine gute Programmierpraxis sollte deshalb immer auch die kognitive Last berücksichtigen, die beim Verstehen eines Codes entsteht. Das führt zur praktischen Frage: Wie geht man mit dichten Ansätzen wie Regexen in der täglichen Entwicklung um? Zunächst hilft es, bewusst mit Regular Expressions umzugehen und ihre Komplexität nicht zu unterschätzen. Das bedeutet, komplexe Regexes gut zu dokumentieren, mit Kommentaren zu versehen oder sie in kleinere, verständliche Teile zu zerlegen. Darüber hinaus kann es bei häufig verwendeten Mustern sinnvoll sein, sie in Bibliotheken oder abstrakte Funktionen auszulagern, sodass der Hauptcode übersichtlicher bleibt. So lässt sich die hohe Informationsdichte gekapselt und beherrschbar machen.

Neben Regexen gibt es natürlich viele weitere Formen dichter Syntax in der Softwareentwicklung, von kompakten Lambda-Ausdrücken über ternäre Operatoren bis hin zu hochkomplexen Sprachfeatures wie Metaprogrammierung oder Domain Specific Languages. Auch hier gilt das gleiche Prinzip: Je öfter eine Konstruktion in einem Projekt oder einer Sprache verwendet wird und je höher die Vertrautheit der Entwickler ist, desto mehr Dichte ist akzeptabel. Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass es keine pauschalen Urteile über „zu dichten“ oder „zu sparsamen“ Code geben kann. Die Entscheidung ist immer kontextabhängig und erfordert ein Bewusstsein für die Bedürfnisse und das Können der Zielnutzer. Zudem sind die Nutzungsgewohnheiten und Anforderungen im Lauf der Zeit nicht statisch.

Technologien entwickeln sich, Entwicklerteams wechseln, Codebestände wachsen. Eine optimale Balance zwischen Dichte und Lesbarkeit kann sich deshalb im Lauf der Jahre verschieben, sodass regelmäßig überprüft und gegebenenfalls refaktoriert werden muss. Die Entwicklerkultur spielt ebenfalls eine Rolle. In manch einem Team werden dichte Lösungen als clever und elegant angesehen, in anderen herrscht Skepsis und ein größeres Gewicht auf Transparenz. Zugangshürden für Neueinsteiger können hoch sein, wenn dichte und komplizierte Syntax verwendet wird, was die Teamdynamik negativ beeinflussen kann.

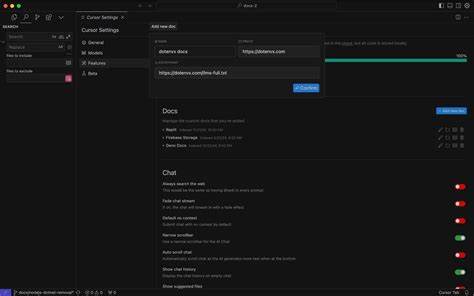

Nicht zuletzt hat auch die Tool-Unterstützung Bedeutung. Moderne IDEs bieten Mechanismen wie Syntaxhighlighting, Tooltips oder automatische Codeerklärungen, die mit dichter Syntax besser umgehen können und deren Lesbarkeit erhöhen. Auf diese Weise lassen sich die Nachteile dichter Kodierung teilweise entschärfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „zu dicht“ kein objektives Qualitätskriterium ist, sondern stark vom Kontext, der Häufigkeit der Anwendung und der Vertrautheit der jeweiligen Entwickler abhängt. Reguläre Ausdrücke fungieren hier als ein anschauliches Beispiel dafür, wie Dichte sinnvoll genutzt wird, wenn die Umstände stimmen.