In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Softwaregestaltung nimmt das Paradigma der situierten Software eine immer größere Bedeutung ein. Entgegen traditionellen Entwicklungsmethoden, die auf Skalierbarkeit, Universalität und umfassende Funktionalität setzen, rückt bei situierten Anwendungen die soziale Einbettung sowie der enge Bezug zu einer konkreten Nutzergruppe in den Vordergrund. Dieses Konzept, geprägt durch Clay Shirky im Jahr 2004, illustriert eine Verschiebung weg von der Vorstellung vom Softwareprodukt für alle hin zu einem maßgeschneiderten Werkzeug, das genau im Kontext einer bestimmten Gemeinschaft funktioniert. Die traditionelle Softwareentwicklung, oft als „Web School“ bezeichnet – ein Begriff, der die Dominanz des Internets und der hochskalierten Web-Plattformen beschreibt – folgt dem Ziel, Programme zu schaffen, die für eine große, heterogene Nutzerbasis geeignet sind. Diese Anwendungen streben nach Vollständigkeit und Generalisierung, zwei Merkmale, die häufig zu hohen Entwicklungskosten, komplexen Infrastruktur-Anforderungen und einem starren Design führen, das wenig Raum für individuelle oder gruppenspezifische Anpassungen lässt.

In diesem Kontext ist „Skalierbarkeit“ die heilige Maxime, da nur Produkte, die eine breite und wachsende Nutzerzahl bedienen können, als erfolgreich gelten. Situierte Software stellt diese Denkweise in Frage. Stattdessen entsteht Software in engem Bezug zu den sozialen Strukturen und spezifischen Anforderungen kleinerer Gruppen von Nutzern. Diese Anwendungen sind nicht darauf ausgelegt, Millionen von Menschen zu erreichen, sondern vielmehr Dutzende oder zumindest eine klar definierte Community. Der Fokus liegt darauf, genau jene sozialen Interaktionen und Bedürfnisse zu unterstützen, die in dem jeweiligen Kontext relevant sind – sei es eine Hochschule, ein lokaler Verein, ein Arbeitskreis oder eine Interessensgemeinschaft.

Ein prägnantes Beispiel für diesen Entwicklungsansatz ist die Anwendung „Teachers on the Run“, die von Studenten des New Yorker Interactive Telecommunications Programms (ITP) entwickelt wurde. Dieses einfache Tool erlaubte es Studierenden, ihre Professoren anonym zu bewerten und Kommentare abzugeben. Anders als große, allgemeine Plattformen wie RateMyProfessors.com, die eine umfassende Nutzerfläche ansprechen, entstand „Teachers on the Run“ speziell für die wenige hundert Mitglieder zählende ITP-Gemeinschaft. Die Software konnte schnell viele Reaktionen generieren und wurde durch ihre Nähe zur Nutzergruppe zum Gesprächsthema, was die Nutzung zusätzlich anspornte.

Hier zeigte sich eindrucksvoll, dass die Begrenzung auf eine kleine, wohlbekannte Nutzerbasis und die Berücksichtigung sozialer Zusammenhänge mehr Aktivität und Engagement hervorrufen kann als große, skalierte Projekte. Dieses Beispiel wirft ein Licht auf den zentralen Vorteil situierten Software-Designs: Die Software wird passgenau für die Gruppe gefertigt, die sie nutzen soll. Dies führt nicht nur zu schnelleren Entwicklungszyklen und geringeren Kosten, sondern schafft auch Anwendungen, die sich besser in die sozialen Dynamiken integrieren. So können etwa soziale Kontrollmechanismen einer Gemeinschaft genutzt werden, um Probleme wie fehlende Zahlungsmoral zu adressieren, ohne komplexe technische Lösungen implementieren zu müssen. Anstelle mancher formaler Reputation- oder Zahlungsabwicklungssysteme wird die soziale Reputation innerhalb der Gruppe als Hebel genutzt, was wiederum die Software einfacher und natürlicher macht.

Die Art und Weise, wie solche Anwendungen im „echten Leben“ eingebettet sind, erlaubt zudem innovative Kommunikationswege. Klassische Web-Anwendungen leiden oft unter dem Problem, Nutzer aktiv zurück zu holen, um Neuigkeiten oder Aufgaben wahrzunehmen. Sitzierte Software löst das teils durch physische Präsenz und gemeinschaftliche Interfaces. So wurden z.B.

am ITP Videoportale oder Statusanzeigen eher in unmittelbaren sozialen Treffpunkten der Nutzer positioniert, statt nur auf virtuellen Plattformen. Diese „Physicalization“ von Software erhöht die Sichtbarkeit und erzeugt eine natürliche Form der Aufmerksamkeit, die rein digitale Angebote nur schwer erreichen können. Diese Entwicklung ist auch Ausdruck der veränderten Rahmenbedingungen in der Softwareentwicklung. Die früher üblichen Engpässe – teure Hardware, begrenzte Programmierkompetenz und dünn verteilte Nutzer – schwinden zunehmend. Leistungsfähige Rechner sind preiswert und weit verbreitet, und die Zahl der Menschen mit zumindest rudimentären Programmierkenntnissen wächst weiter.

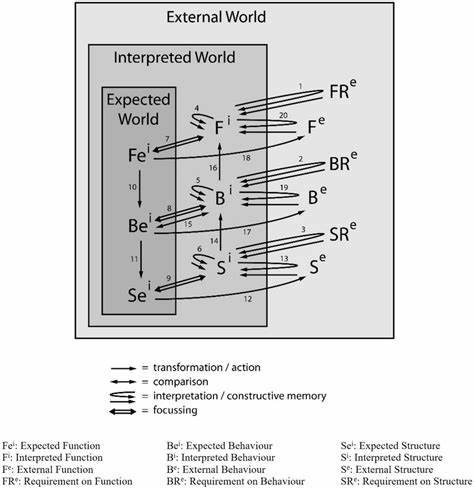

Die Verbreitung des Internets, vor allem in gut vernetzten Communities, ermöglicht es, Software gezielt jenen zugänglich zu machen, die sie wirklich brauchen und effektiv nutzen können. Dadurch gewinnen kleine, sozial eingebettete Anwendungen erneut an Bedeutung – ein Trend, der mit der zunehmenden Popularität von Open Source, Mashups und modernen Webtechnologien zusätzlich verstärkt wird. Die Rolle von MySQL als bevorzugte Datenbank zeigt, wie Entwicklungsschritte heute durch frei verfügbare, stabile Tools erleichtert werden, was gerade für die kleinen, spezialisierten Projekte ein großer Vorteil ist. Die Kombination aus einfacher Datenverwaltung, klaren sozialen Hürden und der Vermeidung unnötiger Komplexität macht situierte Software attraktiv und zugänglich. Im Kern steht hinter dem Konzept der situativen Software ein neuer Blick auf Software-Nutzung.

Es ist nicht einzig die Anpassbarkeit an unterschiedliche Benutzerprofile, die zählt, sondern vielmehr die unmittelbare Verbindung von Software, Nutzern und Gemeinschaft. Anwendungen sind nicht nur Werkzeuge, sondern Ausdruck sozialer Verbundenheit und gemeinsamer Identität. Sie signalisieren: „Diese Software ist für uns.“ Im Gegensatz zu globalen Plattformen, die oftmals anonym und neutral erscheinen, bieten sie persönliche Nähe und Relevanz. Auch wenn situierten Software projektbedingte Einschränkungen wie kürzere Lebensdauer oder geringere Skalierbarkeit zugeschrieben werden können, dürfte sie dennoch weit von einer Marginalie entfernt sein.

Vielmehr könnte sie eine Ergänzung und Erweiterung des bestehenden Software-Ökosystems darstellen. Gerade in einer Zeit, in der Großprojekte oft mit immensen Ressourcen arbeiten müssen und trotzdem an Komplexität und Heterogenität scheitern, kann situierte Software als Gegenmodell dienen – agil, kontextbezogen und sozial verfasst. Für Entwickler, Unternehmen und Gemeinschaften eröffnet dies neue Perspektiven. Statt auf die nächste riesige Nutzergruppe und unbegrenzte Skalierbarkeit zu setzen, bietet sich die Möglichkeit, punktgenaue Lösungen zu entwickeln, die echte Probleme im kleinen Rahmen lösen. Dies verlangt zwar ein tieferes Verständnis sozialer Dynamiken und eine Nähe zu den Nutzern, bietet dafür aber authentischen Nutzen und nachhaltige Akzeptanz.

Zusammengefasst bedeutet situierte Software einen Paradigmenwechsel: Weg von der Vision einer universalen, universell skalierbaren Anwendung hin zu maßgeschneiderten Werkzeugen, die in ihrem sozialen Umfeld verwurzelt sind und genau dort ihre größte Wirkung entfalten. Die Entwicklung dieser Anwendungsart wird durch moderne Technologien befeuert, findet in spezifischen Communities ihre Nutzer und spiegelt den realen Bedarf nach individuellen und sozialen Lösungen wider. In einer Welt, die sich zunehmend vernetzt und differenziert, könnte dieses Modell eine wichtige Rolle dabei spielen, Software persönlicher, nützlicher und gemeinwesenorientierter zu gestalten.