Das Design von Programmiersprachen war schon immer eine faszinierende Disziplin, die weit über das reine Schreiben von Code hinausgeht. Es ist eine Kunst und Wissenschaft zugleich, bei der eine Sprache so gestaltet wird, dass sie den Bedürfnissen und Intuitionen eines spezifischen Anwendungsbereichs optimal entspricht. Die Stärke von domänenspezifischen Sprachen liegt darin, komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und sicherzustellen, dass Anwender korrekten und verständlichen Code schreiben. Doch mit dem Aufkommen großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) erhält diese Landschaft eine neue Dynamik – und eine Herausforderung, die nicht nur die Sprache selbst, sondern auch ihre Rolle in der Softwareentwicklung grundsätzlich hinterfragt. Programmiersprachen wurden traditionell entwickelt, um Nutzer von repetitiven und fehleranfälligen Aufgaben zu entlasten.

Ein einfaches Beispiel aus der Game-Entwicklung veranschaulicht dies gut: Anstatt eine Vielzahl von Befehlen und API-Aufrufen zu schreiben, um Figuren in einem Dialog darzustellen, ermöglichen DSLs prägnante, intuitive Beschreibungen. So wird der Fokus vom technischen Detail auf die eigentliche Logik gelenkt – der Dialog im Spiel. Eine DSL kann dafür sorgen, dass falsche Eingaben schlichtweg unmöglich werden, indem sie durch Syntax und Semantik typische Fehlerquellen eliminiert. Doch hier liegt der Knackpunkt: Die Einführung von LLMs hat die Art und Weise verändert, wie Entwickler Code schreiben und verwenden. LLMs können direkt Quellcode generieren – nicht nur in allgemein gebräuchlichen Programmiersprachen wie Python, JavaScript oder TypeScript, sondern durch kontinuierliches Training und Kontextuelleinbindung auch in spezifischen Anwendungsfällen.

Das bedeutet, dass Entwickler ihre Probleme oft zunächst mit etablierten Sprachen wie Python lösen, da diese von LLMs am besten unterstützt werden. Die Dominanz solcher Sprachen innerhalb der Trainingsdaten moderner LLMs hat zur Folge, dass der Support für Nischenprogrammiersprachen oder DSLs vergleichsweise schwach ausfällt. Die Modelle sind schlichtweg nicht ausreichend mit Beispielen für diese spezifischen Sprachen trainiert worden und generieren dort minderwertigen oder fehlerhaften Code. Das vergrößert die Hürde für DSL-Entwickler erheblich: Nicht nur müssen sie selbst Werkzeuge und Sprachsyntax aufbauen, sondern auch den Nachteil in Kauf nehmen, dass Nutzer keine oder nur eingeschränkte Unterstützung durch populäre LLMs erhalten. Diese Entwicklung wirft existenzielle Fragen auf: Haben DSLs als Konzepte in der Ära von LLMs noch eine Zukunft? Wird die Sprachgestaltung zu einer Nischenanwendung, die von der Dominanz von Sprachen wie Python überlagert wird? Oder können sich DSLs neu definieren, um gerade in der Zusammenarbeit mit LLMs neue Relevanz zu gewinnen? Eine mögliche Lösung liegt darin, LLMs besser auf DSLs vorzubereiten.

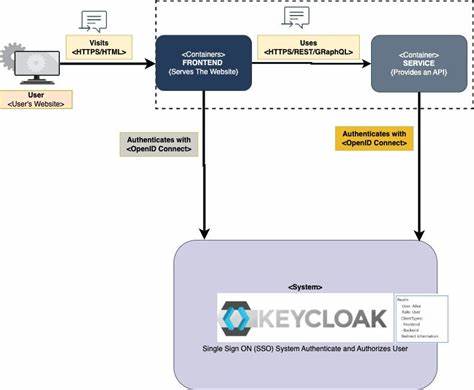

Da die Syntax und Semantik von DSLs meist stark von allgemeinen Programmiersprachen abweichen, sind Sprachmodelle ohne gezielte Anpassung oft überfordert. Forschungsansätze zeigen, dass das Generieren von Code in einer gut unterstützten Sprache wie Python und nachfolgendes automatisiertes Transpilieren in DSL-Code ein vielversprechender Weg sein kann. Dies könnte durch Frameworks unterstützt werden, die DSLs direkt mit LLM-freundlichen Repräsentationen bieten. So könnten Entwickler und Nutzer von DSLs dennoch die Vorteile hochskalierter LLMs nutzen, ohne auf die speziellen Domänenvorteile der Sprache verzichten zu müssen. Ein weiterer spannender Ansatz besteht darin, die Kluft zwischen formalen und informellen Beschreibungsmethoden zu überbrücken.

Während DSLs oft strikt formale Regeln definieren, werden LLMs im Alltag häufig mit informellen Texten gefüttert, in denen Nutzer ihre Anliegen beschreiben. Wenn DSLs eine nahtlose Integration zu solchen natürlichen Sprachbeschreibungen bieten könnten – etwa durch automatische Generierung von verständlichen Spezifikationen basierend auf Typsystemen oder semantischer Analyse – würde dies Workflows sehr viel flexibler und zugleich präziser gestalten. Man könnte mit einer Mischung aus formalen Definitionen und informellen Anweisungen arbeiten, wobei LLMs die Rolle eines Vermittlers einnehmen, der diese Ebenen intelligent verknüpft. Darüber hinaus eröffnet sich mit der zunehmenden Forschung im Bereich verifizierter LLM-Synthese ein weiteres spannendes Feld für das Sprachdesign. Statt LLMs beliebigen Code generieren zu lassen, der Fehler enthalten oder nicht die gewünschten Eigenschaften erfüllen kann, werden zunehmend spezialisierte Verifikationssprachen in den Fokus gerückt.

Diese geben klare Spezifikationen vor, die automatisch geprüft werden können. Sprachen wie Dafny oder Boogie dienen dabei als Spezifikations- und Verifikationsplattform. Die Kombination von LLMs mit solchen formalen Systemen bietet ein Potenzial, verlässlichen und korrekt verifizierten Code zu erzeugen. Aus Sicht des Sprachdesigns öffnet das neue Fragen: Wie können wir Domänenspezifika in Verifikationssprachen einbauen, um die wichtigsten Eigenschaften korrekt abzubilden? Wie lassen sich Spezifikationssprachen generisch gestalten, sodass sie leicht auf verschiedene DSLs übertragbar sind? Die Fähigkeit, formal verifizierbaren Code mithilfe von LLMs zu erzeugen, könnte die Softwareentwicklung nachhaltig verändern und vor allem die Sicherheit und Zuverlässigkeit kritischer Systeme erhöhen. Die konsequente Ausrichtung von DSLs auf eine Zusammenarbeit mit LLMs könnte somit eine wichtige Zukunftsstrategie sein.

Die Investition in eigenständige DSLs muss sich heute stärker denn je rechtfertigen. Entwickler wollen ihre Produktivität durch smarte Assistenzsysteme steigern und greifen am liebsten auf gesicherte, allgemeinverständliche Sprachen zurück. Wer ein überzeugendes Ökosystem für seine DSL bauen will, muss daher auch die Kompatibilität mit LLM-Ökosystemen gewährleisten. Trotz der Herausforderungen bieten LLMs für das Programmiersprachen-Design auch ungeahnte Chancen. Statt DSLs als isolierte Insellösungen zu betrachten, eröffnet sich die Möglichkeit, hybride Umgebungen zu schaffen, in denen KI-gestützte Code-Generierung und domänenspezifisches Wissen Hand in Hand arbeiten.

Die Programmierer können auf diese Weise sequentiell oder parallel mit LLMs interagieren, um große Teile von Boilerplate-Code zu generieren, während komplexe Domänenlogik durch spezialisierte DSLs formal abgesichert wird. Auch neue Arten von Sprachen, die informelle Beschreibung und formale Verifikation verbinden und über KI-gesteuerte Schnittstellen zugänglich sind, können entstehen. So entsteht ein kreatives Zusammenspiel, das sowohl die Stärken der menschlichen Expertise als auch die Möglichkeiten intelligenter Maschinen nutzt. Abschließend lässt sich sagen, dass die aktuelle Entwicklung keine Rückkehr zur Mittelmäßigkeit bedeutet, sondern vielmehr den Weckruf für ein Umdenken darstellt. Die Zukunft des Sprachdesigns im Zeitalter von LLMs liegt in der Anpassung, Integration und gemeinsamen Weiterentwicklung.

DSLs, die früher durch ihre Domänenspezialisierung glänzten, müssen heute auch die Brücke zur KI-getriebenen Entwicklungswelt schlagen. Nur so können sie weiterhin ihre Rolle spielen und die Vielfalt und Innovationskraft der Softwareentwicklung bewahren. Ohne diesen Schritt droht tatsächlich eine Verengung auf universelle Sprachen wie Python – ein möglicher Verlust an Ausdruckskraft, Präzision und Spaß in der Sprachenperspektive. Der Diskurs um das Zusammenspiel von DSLs und LLMs hat gerade erst begonnen und wird maßgeblich das Gesicht der Softwareentwicklung der nächsten Jahrzehnte prägen. Sprachdesigner, Entwickler und Forscher sind deshalb aufgerufen, sich aktiv mit den Chancen und Herausforderungen auseinanderzusetzen, um die Vorteile beider Welten zu vereinen.

So entsteht ein neues Kapitel der Programmiersprachenentwicklung – eines, das Innovation und KI-Potenziale intelligent nutzt und dabei die spezifischen Bedürfnisse verschiedenster Anwendungsbereiche berücksichtigt.