Die polaren Eisschilde der Erde, bestehend aus den riesigen Eismassen Grönlands und der Antarktis, spielen eine entscheidende Rolle im globalen Klimasystem und der Regulierung des Meeresspiegels. Wissenschaftliche Studien, insbesondere jüngste Untersuchungen, zeigen deutlich, dass eine globale Erwärmung um 1,5 Grad Celsius – ein oft angestrebtes Ziel des Pariser Klimaabkommens – für diese Eisschilde bereits eine zu hohe Temperatursteigerung darstellt. Diese Erkenntnis hat tiefgreifende Konsequenzen für unsere Klimapolitik, die Zukunft von Küstenregionen und das gesamte Ökosystem. Seit den 1990er Jahren hat sich der Masseverlust der Eisschilde durch Abschmelzen und Eisabfluss massiv beschleunigt. Der kombinierte Rückgang von grönländischem und antarktischem Eis ist mittlerweile der Haupttreiber des globalen Meeresspiegelanstiegs, überholt sogar die thermische Ausdehnung des Ozeans.

Besonders alarmierend ist, dass sich die Rate der Eisverluste in den letzten Jahrzehnten vervierfacht hat, was auf eine ungünstige Entwicklung hinweist, die, wenn nicht eingedämmt, katastrophale Folgen nach sich ziehen könnte. Die Frage nach Temperaturgrenzen, jenseits derer die Stabilität der Eisschilde nicht mehr gewährleistet ist, ist zentral für die internationale Politik. Das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 °C über vorindustriellem Niveau zu begrenzen, wurde mit dem Pariser Klimaabkommen formuliert, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Doch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass diese Marke nicht ausreichend ist, um die Eisschilde langfristig zu schützen. Die Analyse früherer wärmerer Erdzeitalter, wie der letzte Interglazialzeit vor rund 129.

000 bis 116.000 Jahren, dient als wichtiges analoges Beispiel. Damals betrug die globale Durchschnittstemperatur ähnliche Werte oder lag sogar leicht unter dem heutigen Niveau. Trotzdem war der globale Meeresspiegel damals mehrere Meter höher als heute. Diese erhöhten Meeresspiegel resultierten primär aus drastischen Rückgängen der Eismassen in Grönland und Teilen der Antarktis, was zeigt, wie sensibel die polaren Gletscher bereits bei moderater Erwärmung reagieren.

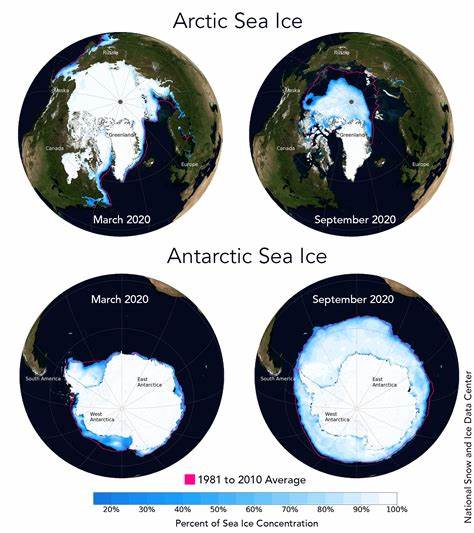

Neben historischen Daten liefern Satellitenmessungen seit den 1970er Jahren kontinuierliche Informationen über die Massenbilanz der Eisschilde. Auffällig ist die negative Massenbilanz seit Mitte der 1990er Jahre, insbesondere bei Grönland und dem Westantarktischen Eisschild. Die Ostantarktis zeigt zwar derzeit noch eine gewisse Stabilität, doch auch hier häufen sich Warnzeichen für erste Anzeichen von Rückgang in bestimmten Regionen, die bisher als stabil galten. Satellitendaten belegen eine Summe von über 20 Millimetern Meeresspiegelanstieg, die allein auf das Abschmelzen der großen Eiskörper vom Jahr 1992 bis 2020 zurückzuführen ist. Die Ursachen für das beschleunigte Abschmelzen sind vielfältig.

Die globale Erwärmung erhöht nicht nur die Lufttemperaturen, sondern verändert auch die Ozeanzirkulationen. Besonders gefährlich ist das Eindringen von warmem Tiefenwasser unter die schwimmenden Eisschelfe der Antarktis, was zu beschleunigtem Eisverlust durch Unterspülung führt. Diese Prozesse erzeugen Rückkopplungen, die den Abschmelzprozess selbst verstärken, wie zum Beispiel das Sinken der Eisschildoberfläche in wärmere Luftschichten, was wiederum zu noch stärkerem Schmelzen führt. Diese selbstverstärkenden Mechanismen können zu einem weitgehend unumkehrbaren Rückgang der Eisschilde führen. So spricht die Forschung von sogenannten „Kipppunkten“, die überschritten werden können, ohne dass sich die Eisschilde wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückbilden.

Obwohl genaue Schwellenwerte schwer festzulegen sind, deuten zahlreiche Studien darauf hin, dass wir uns diesem kritischen Bereich bereits nähern oder ihn sogar teilweise überschritten haben. Modellbasierte Projektionen zeigen, dass selbst das gegenwärtige Temperaturniveau von etwa 1,2 °C über vorindustriellem Niveau in Kombination mit anhaltenden Treibhausgasemissionen langfristigen und erheblichen Meeresspiegelanstieg verursachen kann. Die erwarteten Werte liegen im Bereich von mehreren Metern über die kommenden Jahrhunderte bis Jahrtausende. Besonders besorgniserregend sind dabei die hohen Raten des Meeresspiegelanstiegs, die weitaus schneller als bisher angenommen verlaufen können. Eine schnelle Erhöhung des Meeresspiegels übersteigt zudem die Anpassungsfähigkeit vieler Küstenregionen, was zu massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden führt.

Darüber hinaus bergen selbst Szenarien, in denen die globale Erwärmung knapp unter 1,5 °C gehalten wird, das Risiko, irreversiblen Eisverlust zu triggern. Kurzzeitige Überschreitungen der Marke von 1,5 °C, sogenannte „Overshoot-Szenarien“, können sich langfristig deutlich negativ auf die Stabilität der Eisschilde auswirken und zu einem dauerhaften Anstieg des Meeresspiegels beitragen. Eisschilde brauchen lange Zeiträume, oft Jahrtausende, um sich wieder zu regenerieren, falls dies unter veränderten klimatischen Bedingungen überhaupt möglich ist. Einige Wissenschaftler argumentieren deshalb, dass der „sichere“ Temperaturbereich zum Schutz der Eisschilde sogar unter 1 °C über dem vorindustriellen Niveau liegen könnte. Dies entspricht in etwa dem Klima der 1980er Jahre, als die Eisschilde annähernd im Gleichgewicht waren.

Um die Zukunft der polaren Eismassen zu sichern und damit den globalen Meeresspiegel langfristig stabil zu halten, wäre es somit dringend erforderlich, die Erderwärmung noch stärker zu begrenzen als bisher angenommen. Diese Erkenntnisse bedeuten erhebliche Herausforderungen für die Klimapolitik weltweit. Die alleinige Zielsetzung, die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, ist zwar wichtig und verdient Unterstützung, sie greift aber möglicherweise zu kurz, wenn der langfristige Schutz der polaren Eisschilde im Fokus steht. Schnelle und konsequente Reduktionen von Treibhausgasemissionen, energiewirtschaftliche Umstellungen und nachhaltige Anpassungsstrategien sind unabdingbar, um die kritischen Schwellenwerte nicht zu überschreiten beziehungsweise möglichst schnell wieder den Temperaturbereich unter 1 °C zu erreichen. Gleichzeitig verweist die Forschung darauf, dass es einen zeitlichen Verzug zwischen dem Überschreiten von Temperaturgrenzen und der Rückmeldung durch Eisschilde gibt.

Dies bedeutet, dass selbst wenn wir heute die Erwärmung begrenzen, bereits eine irreversible Entwicklung in Gang gesetzt sein könnte, deren Folgen in Zukunft spürbar werden. Daher ist neben der Minderung von Treibhausgasen auch die Vorbereitung auf die unvermeidlichen Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs essenziell. Küstenschutzmaßnahmen, Stadtplanung und humanitäre Hilfe müssen langfristig mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmt werden. Insgesamt zeigt die wissenschaftliche Evidenz, dass eine Erwärmung um 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau ausreicht, um die Stabilität der polaren Eisschilde ernsthaft zu gefährden. Die damit verbundenen Folgen sind weltweit zu spüren—extremer Meeresspiegelanstieg, Verlust von Lebensräumen und große soziale Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund erlangt die Einhaltung oder Unterschreitung eines globalen Temperaturziels von unter 1 °C eine neue Dringlichkeit und ist entscheidend für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die nächsten Jahre gelten als entscheidend, um die politischen Weichen zu stellen und Maßnahmen zur Emissionsminderung weiter zu verschärfen. Die Wissenschaft kommuniziert klar, dass jede zusätzliche Zehntelgrad-Erwärmung weitere Risiken birgt und positive Entwicklungen in Küstenschutz und Klimapolitik eine dringende und breite gesellschaftliche Unterstützung benötigen. Nur durch gemeinsames Handeln kann das Ziel verfolgt werden, die polaren Eisschilde langfristig zu stabilisieren und die schlimmsten Folgen eines dramatischen Meeresspiegelanstiegs zu vermeiden.

![Unducted Jet Fans from MD81 [video]](/images/45FF3518-636E-4A10-85D9-EE143CAF8F69)