Python gilt als eine der benutzerfreundlichsten und gleichzeitig mächtigsten Programmiersprachen der heutigen Zeit. Doch selbst die eleganteste Sprache der Welt kann von schlechtem Programmierstil massiv entwertet werden. In einer humorvollen und zugleich ernsten Betrachtung wollen wir erkunden, wie man den schlimmsten Python-Code schreibt – und warum man genau das auf keinen Fall tun sollte. Dabei werden häufige Fehlerquellen und fragwürdige Praktiken aufgedeckt, die nicht nur das Leben von Entwicklern schwer machen, sondern auch Projekte in den Abgrund reißen können. Wer kennt das nicht? Man öffnet eine Codebasis mit viel Hoffnung und Motivation, nur um bald darauf in einem Dickicht aus kryptischen Variablennamen, sinnlosen Konstruktionen und verschachtelten Konstruktionen zu landen, die jede Logik vermissen lassen.

Solcher Code ist oft das Ergebnis schlechter Angewohnheiten, schlechter Planung oder zu viel Zeitdruck. Um den schlimmstmöglichen Python-Code zu schreiben, muss man diese Fehler aber konsequent und kreativ ausreizen. Ein elementarer Faktor für schlechten Python-Code ist die Vermeidung von klarer und aussagekräftiger Benennung. Variablennamen wie x, y, a, b oder gar temp, data1 und result sind nicht nur abgedroschen, sie laden geradezu dazu ein, den Code nicht zu verstehen. Klar strukturierte Namen wie "anzahl_benutzer" oder "berechne_umsatz" schaffen dagegen sofort Transparenz.

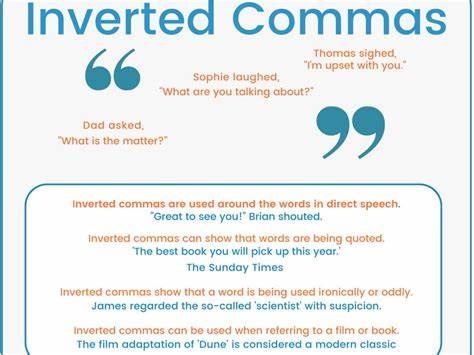

Wenn man es richtig schlecht machen will, verwendet man eine wilde Mischung aus einzelnen Buchstaben, sich wiederholenden Namen und komplett sinnlosen Begriffen. Besonders perfide ist, wenn Variablen mehrmals für völlig unterschiedliche Werte genutzt werden – da kann man seine Kollegen und sogar den eigenen späteren ich wirklich auf eine harte Probe stellen. Neben der Namensgebung ist die fehlende Dokumentation eine besonders verheerende Baustelle. Wer Python erkennt, der erkennt auch die Bedeutung von Docstrings und Kommentaren – oder besser gesagt, würde sie nutzen, wenn sie denn vorhanden wären. Man schreibe daher am besten keinen einzigen aussagekräftigen Kommentar oder eine verständliche Dokumentation.

Wer wirklich Perfektion im Schlechten erreichen will, mischt sogar irreführende Kommentare unter den Code, die vom eigentlichen Zweck ablenken oder ihn falsch erklären. So entsteht ein dystopisches Puzzle, das nur noch entschlüsselt werden kann, wenn man viel Zeit und Frust investiert. Die Strukturierung von Funktionen und Modulen ist ein weiterer Hebel, um die Codequalität entweder zu heben oder zu zerstören. Anstatt kleine, gut definierte Funktionen mit klaren Aufgaben zu schreiben, überfülle man Funktionen mit mehreren Aufgaben und gewaltigen Zeilenanzahlen. Funktionale Konzepte werden ignoriert, und globale Variablen verseuchen das gesamte Programm.

Parameter werden zu Massenobjekten, die von allen möglichen Seiten verändert werden können – ganz nach dem Motto "je komplexer, desto besser" für schlechtes Design. Klarheit und Wartbarkeit? Fehlanzeige. Nicht zu vergessen ist der Einsatz von Kontrollstrukturen. Schleifen und Bedingungen sollten unnötig verschachtelt und komplex gemacht werden, um maximale Verwirrung zu stiften. Die Logik wird absichtlich schwer nachvollziehbar, indem man if-else-Kaskaden in endlosen Variationen baut und tiefe Einrückungen erzeugt.

Wer es besonders gut machen will, wirft unerwartete Nebenwirkungen hinein oder nutzt Sprachkonstrukte, die eigentlich nicht für die Aufgabe gedacht sind – dabei ist Python zwar flexibel, aber nicht unendlich nachsichtig. Eine weitere beliebte Methode, miserablen Python-Code zu kreieren, ist der Verzicht auf Fehlerbehandlung und Tests. Ignorieren von Ausnahmen erzeugt Code, der bei kleinsten Fehlern abstürzt oder unerwartete Ergebnisse liefert. Unit-Tests oder automatisierte Tests fehlen komplett, wodurch sich Fehler schleichend einschleichen können. Wer noch eine Schippe drauflegen möchte, fängt Ausnahmen völlig unspezifisch und ignoriert sie kommentarlos, was Debugging zu einer wahren Odyssee macht.

Performance kann man ebenfalls gezielt verschlechtern. Verwenden von unpassenden Datenstrukturen, mehrfaches Berechnen derselben Werte oder übermäßiger Gebrauch von Ressourcen sind geeignet, um den Python-Interpreter in die Knie zu zwingen und Programme unbenutzbar langsam zu machen. Python bietet viele effiziente Werkzeuge, die man absichtlich nicht nutzt, um den schlimmstmöglichen Code zu schreiben – zum Beispiel häufiges Schleifen, teures Kopieren von Objekten oder rekursive Implementierungen ohne Basisfall. Nicht selten findet man in solchen schlechten Codespuren auch eine konsequente Missachtung von Sprach-Features und Best Practices, mit denen Python glänzt. Die Verwendung von globalen Variablen dort, wo Objektorientierung viel klarer wäre, die Vermeidung von List Comprehensions zugunsten langatmiger for-Schleifen oder das Ignorieren von Modulen wie itertools führen dazu, dass Code unnötig aufgebläht und schwer verständlich wird.

Gleichzeitig wird so das berühmte "Pythonic"-Programmieren verhindert, das eigentlich für Lesbarkeit, Eleganz und Einfachheit steht. Insgesamt zeigt die humorvolle Betrachtung, wie man sich mit ein paar bewussten Fehlern und schlechten Gewohnheiten schnell einen unrühmlichen Ruf als Programmierer einhandeln kann. Sie unterstreicht die Bedeutung von sauberem, gut dokumentiertem und verständlichem Code, der nicht nur die eigene Arbeit erleichtert, sondern auch die Zusammenarbeit im Team fördert. Humorvoll gemeint, aber mit ernstem Hintergedanken, ist die Erkenntnis: Wer den schlechtesten Python-Code schreiben will, sollte gleichzeitig lernen, wie man schlechten Code vermeidet. Abschließend lässt sich sagen, dass diese "Anleitung" nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch eine wertvolle Reflexion für jeden Entwickler darstellt.

Qualität im Code ist ein fortlaufender Prozess und jeder sollte bestrebt sein, seine Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Indem man weiß, wie schlechte Programmierung aussieht und welche Fallstricke zu umgehen sind, kann man eigenständig und im Team bessere Softwareprodukte schaffen, die letztlich langfristig Erfolg bringen. Python bietet dafür die besten Voraussetzungen – wenn man sie denn nutzt.