Der internationale Handel mit China hat in den letzten Jahrzehnten eine enorme Dynamik erfahren. Vor allem viele europäische und westliche Länder haben von der einzigartigen Kombination aus niedrigen Produktionskosten, einer schnell wachsenden Wirtschaft und einer expandierenden Konsumnachfrage profitiert. Allerdings zeichnet sich mittlerweile eine besorgniserregende Entwicklung ab: Der Handel mit China wird immer mehr zu einer Einbahnstraße. Dabei importieren westliche Länder enorme Mengen chinesischer Waren, während ihre eigenen Exportmöglichkeiten nach China zunehmend begrenzt sind. Diese Einseitigkeit wirkt sich langfristig sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch auf die partnerschaftlichen Beziehungen aus.

Einer der zentralen Gründe für die Einseitigkeit im Handel liegt in der strategischen Ausrichtung Chinas. Das Land verfolgt seit Jahren eine aktive Handels- und Industriepolitik, die auf Importsubstitution und die Förderung eigener Unternehmen setzt. Während westliche Unternehmen problemlos ihre Waren nach China exportieren möchten, stehen sie häufig vor bürokratischen Hürden, restriktiven Regulierungen und einer Intransparenz, die den Marktzugang deutlich erschwert. Zugleich baut China seine Binnenwirtschaft stark aus, um unabhängiger von ausländischen Lieferungen zu werden. Diese Faktoren führen dazu, dass der bilaterale Handel zunehmend unausgeglichen wird.

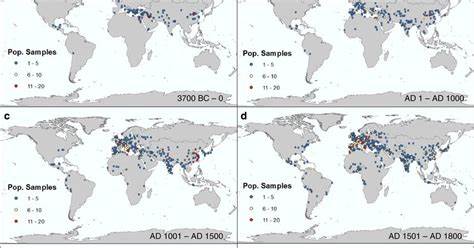

Die chinesische Regierung setzt zudem gezielt auf den Ausbau von Handelsabkommen innerhalb Asiens und anderen Weltregionen, um ihre wirtschaftliche Position global zu stärken. Infrastrukturprojekte wie die Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative) dienen der Vernetzung von Handelswegen und erhöhen Chinas Einfluss und Exportmöglichkeiten. Europa und andere Handelspartner sehen darin zwar Chancen, müssen aber zugleich aufpassen, nicht in eine Abhängigkeit von China zu geraten, die ihre eigene Wirtschaftsstrategie einschränkt. Für viele europäische Unternehmen stellt die Einbahnstraße im Handel mit China eine Herausforderung dar. Einerseits sind sie auf den chinesischen Markt angewiesen – einer der größten Konsummärkte weltweit.

Andererseits ist der Zugang zu diesem Markt mit erheblichen Problemen verbunden. Schutzmaßnahmen und die Bevorzugung heimischer Anbieter erschweren dabei den Wettbewerb. Ergebnis ist, dass viele qualifizierte Produkte und Technologien aus Europa in China weniger Chancen haben, Fuß zu fassen. Diese Schieflage ist besonders im Technologiesektor problematisch, wo China zunehmend Konkurrenzdruck auf europäische Anbieter ausübt. Zudem hat die Abhängigkeit von chinesischen Importen auch auf Seiten der westlichen Länder Folgen für die eigene Wirtschaft und Arbeitsplätze.

Besonders in Branchen wie der Elektronik, Textilindustrie oder bei Konsumgütern zeigt sich, dass eine Verlagerung der Produktion nach China dazu geführt hat, dass in den Heimatländern Arbeitsplätze verloren gingen. Diese Entwicklung wird durch günstige Preise chinesischer Produkte verstärkt, die Konsumenten locken, allerdings gleichzeitig die lokale Produktion erschweren. Die daraus entstehende Einbahnverkehr-Situation im Handel betrifft daher nicht nur die reine Handelsbilanz, sondern auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur vieler Länder. Der politische Einfluss, den China über den Handel ausübt, ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von China führt zu einer gewissen Verwundbarkeit gegenüber politischen Entscheidungen Pekings.

Insbesondere bei Handelskonflikten oder diplomatischen Spannungen können Einschränkungen von Exporten oder Importe abrupt den Markt beeinflussen. Länder, die in hohem Maße auf chinesische Produkte angewiesen sind, geraten dadurch in eine problematische Lage, in der die eigene Wirtschaft schnell getroffen wird. Eine mögliche Antwort auf die Einbahnstraße Handelsbeziehung mit China ist eine stärkere Diversifikation der Handels- und Wirtschaftspartner. Europäische und andere westliche Länder bemühen sich zunehmend darum, alternative Lieferketten aufzubauen und neue Märkte zu erschließen. Auch der Ausbau der eigenen industriellen Kapazitäten und Investitionen in Innovation spielen eine bedeutende Rolle.

Ziel ist es, die Abhängigkeit von China zu reduzieren und gleichzeitig die eigenen Exportchancen gegenüber chinesischen Restriktionen zu stärken. Darüber hinaus gewinnt die Diskussion über faire Handelsbedingungen an Brisanz. Viele Regierungs- und Wirtschaftsvertreter fordern eine Reform der internationalen Handelsregeln, um einen ausgewogeneren Zugang für alle Beteiligten zu ermöglichen. Transparenz, Rechtssicherheit und die Bekämpfung von unfairen Wettbewerbspraktiken stehen dabei im Mittelpunkt. Nur mit solchen Maßnahmen kann ein nachhaltiger Handel möglich sein, der weder eine Einbahnstraße noch eine Abhängigkeit begünstigt.

China selbst steht vor der Herausforderung, die eigene Wirtschaft zu transformieren. Die bisherigen Erfolge beim Exportwachstum und der Industrialisierung stoßen an Grenzen. Die gleichzeitige Öffnung für internationale Märkte und die Förderung der Binnenwirtschaft müssen mit einer ausgewogeneren Handelspolitik Hand in Hand gehen. Dies würde auch für Handelspartner von Vorteil sein und den gegenseitigen Austausch wieder auf eine balancierte Basis stellen. Ökonomische und geopolitische Fachleute sehen die Zukunft des Handels mit China daher ambivalent.

Während das Potenzial enorm bleibt, zeigt die gegenwärtige Einseitigkeit deutlich Risiken und Herausforderungen auf. Langfristig erfolgreiche Handelsbeziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und einer fairen Verteilung der wirtschaftlichen Vorteile. Es bleibt abzuwarten, wie sich die beteiligten Akteure diesen Anforderungen stellen und welche Konsequenzen dies für die globale Wirtschaft haben wird. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Handel mit China zunehmend eine Einbahnstraße zu werden droht. Die Kombination aus chinesischer Wirtschaftspolitik, Marktbarrieren und der Abhängigkeit westlicher Länder von günstigen Importen verstärkt diesen Trend.

Nur durch gezielte Anpassungen, politische Initiative und verstärkte Kooperation kann diese Entwicklung aufgehalten und ein ausgewogenerer Handel wiederhergestellt werden. Die Zukunft der Handelsbeziehungen mit China ist somit eng mit der Fähigkeit verbunden, neue Wege der Partnerschaft und des Austauschs zu finden, die beiden Seiten gleichermaßen gerecht werden.