In der Welt der Softwareentwicklung sind Containertechnologien wie Docker längst zum Standard geworden, wenn es darum geht, Anwendungen isoliert und reproduzierbar auszuführen. Trotz ihrer immens großen Vorteile sind diese Lösungen oft komplex, ressourcenintensiv und für viele Entwickler eine Herausforderung. Vor diesem Hintergrund erscheint das Projekt Sphere, eine neue Container-Alternative, die von drei talentierten Entwicklern aus Kenia in der Programmiersprache Rust entwickelt wurde, als spannend und vielversprechend. Sphere adressiert die Schwachstellen traditioneller Containerumgebungen und bringt ein frisches, minimalistisches Konzept in die Welt der Laufzeitumgebungen. Während Docker und ähnliche Tools komplette Betriebssysteme oder umfangreiche Images bündeln, verfolgt Sphere einen grundlegend anderen Ansatz, der auf Einfachheit, Isolation und Geschwindigkeit setzt.

Die Entwickler Clein Pius, Kelly Gregory und Ronald Oloo haben mit Sphere eine Lösung geschaffen, die gerade für den Alltag von Softwareentwicklern das Leben erheblich erleichtern kann. Die Motivation für die Entwicklung von Sphere gründet sich auf den belastenden Alltagsproblemen vieler Programmierer weltweit: Abhängigkeiten, fehlerhafte Umgebungen und der bekannte Fluch „es läuft auf meinem Rechner, aber nicht auf dem Server“. Dieses Phänomen hat schon zahlreiche Entwicklungsprojekte aufgehalten und eine Vielzahl von Werkzeugen hervorgebracht, die jedoch häufig selbst komplex und zeitraubend sind. Sphere will das ändern. Im Kern funktioniert Sphere als eine leichtgewichtige, temporäre Sandbox, die für jede Ausführung frisch erzeugt und danach komplett gelöscht wird.

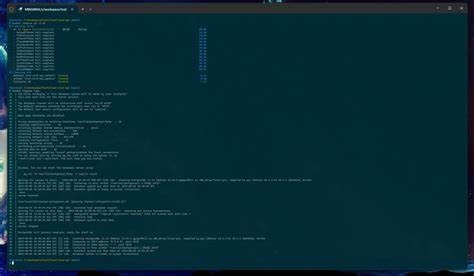

Diese Arbeitsweise stellt sicher, dass keinerlei Spuren auf dem Host-System verbleiben und jeder Lauf in einer absolut sauberen Umgebung erfolgt. Die Abläufe sind denkbar einfach: Man definiert eine Aufgabe in einer kompakt gehaltenen .sphere-Datei, die das auszuführende Kommando (den sogenannten Eintragspunkt) beschreibt. Sobald Sphere gestartet wird, erschafft es einen völlig leeren, temporären Ordner als Arbeitsumgebung, führt das Kommando darin aus und entfernt den gesamten Sandbox-Ordner nach Ausführung des Skripts wieder. Dieses Prinzip garantiert eine perfekte Wiederholbarkeit und verhindert unerwünschte Seiteneffekte durch persistenten Zustand zwischen unterschiedlichen Runs.

Sphere hebt sich jedoch nicht nur durch diese saubere Isolation ab, sondern auch durch eine innovative Art der Komposition von Abhängigkeiten. Anders als bei herkömmlichen Containerlösungen, die eigene Images erstellen und verwalten, erlaubt Sphere das deklarative Verweisen auf andere Spheres als Abhängigkeiten. Diese werden automatisch lokal gefunden, in den temporären Arbeitsbereich eingebunden und die darin definierten Kommandos verfügbar gemacht. Somit entsteht ein elegantes Ökosystem kleiner, modularer Tools, die sich flexibel zu größeren Anwendungen zusammenfügen lassen. Diese Herangehensweise erinnert an den Bau mit Bauklötzen, bei dem einzelne Einheiten schnell kombiniert werden können, ohne große Umbauten vornehmen zu müssen.

Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Arbeitsweise: Ein Entwickler schreibt eine Sphere namens site-builder.sphere, welche eine einfache Webseite erstellt, indem sie eine HTML-Datei erzeugt und anschließend den Ordnerinhalt auflistet. Über Sphere wird dieses Skript in kompletter Isolation gestartet, die Erzeugung der Datei erfolgt ausschließlich in der temporären Umgebung und verschwindet nach Beendigung wieder gänzlich. Der Entwickler kann so sicher sein, dass weder Rückstände auf seinem System entstehen noch Umgebungsfaktoren das Verhalten beeinflussen. Hinter den Kulissen basiert Sphere auf modernen Funktionen des Linux-Kernels wie Namespaces und chroot, die eine echte, ausbruchssichere Sandbox gewährleisten sollen.

Diese technische Grundlage ermöglicht eine hohe Sicherheit und signalisiert den Anspruch, nicht einfach eine einfache Virtualisierung zu erreichen, sondern eine robuste und grenzenlose Isolation. Der Rust-Code sorgt dabei für performante Ausführung und bietet gleichzeitig Sicherheit auf Speicherebene durch die Eigenarten dieser Systemsprache. Sphere ist somit nicht nur eine technische Neuerung, sondern auch Ausdruck einer neuen Denkweise. Das Team aus Kenia hat gezeigt, dass auch Entwickler aus Regionen, die oft in der globalen Tech-Landschaft weniger sichtbar sind, maßgebliche Innovationen schaffen können. Darüber hinaus wurde Sphere primär auf mobilen Geräten wie Android-Telefonen gestartet und getestet, was die Flexibilität und Portabilität unter Beweis stellt.

Dies unterstreicht den Zeitgeist weg von schwergewichtigen Desktops und hin zu leichtgewichtigen, verteilten und alltäglichen Plattformen. Die Zukunftsvision für Sphere klingt ambitioniert: Die Entwickler planen einen sogenannten SphereHub – ein öffentliches und globales Register für Sphere-Pakete, das ähnlich funktioniert wie gängige Paketmanager, aber auf Level der Laufzeitumgebungen. Noch weiterreichend ist die Idee des SphereGrid, einer dezentralen Cloud-Plattform, in der Sphere-Programme serverlos ausgeführt werden können. Diese Wolkenplattform könnte Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von kleinen modularen Anwendungen radikal vereinfachen und so neue Geschäftsideen und automatisierte Abläufe ermöglichen. Das frühzeitige Open-Source-Projekt lädt Entwickler weltweit ein, an der Evolution von Sphere mitzuwirken.

Durch eine aktive Community könnten Integrationen, neue Features und verbesserte Sicherheit aufgebaut werden, die das Ökosystem rasch wachsen lassen. Kritische Nutzerfeedbacks, Fehlerberichte und Feature-Wünsche werden so direkt in die Entwicklung rückgekoppelt und sorgen für eine stetige Reifung. Sphere bietet durch seine gesamte Philosophie eine spannende Alternative für Softwareexperten, die sich nach Effizienz, Transparenz und einfacher Handhabung sehnen. Der Ansatz, auf unnötigen Overhead zu verzichten und stattdessen auf reine, kurzlebige Sandboxen zu setzen, schafft ein neues Bewusstsein für die Art, wie Code ausgeführt, getestet und kombiniert wird. Für Entwickler und Administratoren gleichermaßen verspricht Sphere einen Wendepunkt im Umgang mit Softwareumgebungen.

Das Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie technische Innovationen auch abseits der etablierten Technologiestandorte entstehen und einen weltweiten Einfluss haben können. Es zeigt auf inspirierende Weise, wie moderne Programmiertechnologien, offene Communities und entschlossener Willen zusammenwirken, um die Herausforderungen der heutigen Softwareentwicklung neu zu definieren. Wer neugierig ist und mit Sphere experimentieren möchte, findet das Projekt auf GitHub unter https://github.com/Nakadra/sphere-runtime. Dort stehen alle Quelltexte bereit, Testskripte und ausführliche Dokumentationen helfen beim Einstieg.

![Yuval Noah Harari on AI and Human Evolution [video]](/images/D47BE5D8-1B5A-4FD6-9C41-33A8CF5204E2)