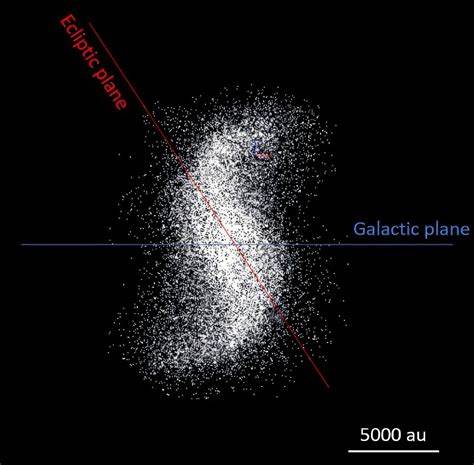

Die Oortsche Wolke ist eines der geheimnisvollsten und am wenigsten erforschten Regionen unseres Sonnensystems. Sie erstreckt sich weit über die Umlaufbahnen der bekannten Planeten hinaus und beherbergt eine Vielzahl von eisigen Körpern, die als Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems gelten. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler Entdeckungen gemacht, die eine ungeahnte Komplexität dieser Region offenbaren. Besonders beeindruckend ist die jüngst beobachtete Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke, die neue Türen für das Verständnis der Dynamik und Geschichte unseres Sonnensystems öffnet. Dieses Phänomen sorgt derzeit für großes Interesse in der astronomischen Fachwelt und beeinflusst Theorien über Planetentstehung, Kometenbahnen und interstellare Wechselwirkungen.

Die Oortsche Wolke ist traditionell in zwei Hauptbereiche unterteilt: die innere und die äußere Oortsche Wolke. Während die äußere Wolke weiter entfernt liegt und aus einem kugelförmigen Gebiet besteht, erstreckt sich die innere Oortsche Wolke näher am Sonnensystem entlang einer torusförmigen Struktur. Diese innere Region wurde lange Zeit als relativ homogen betrachtet, doch durch neuartige Beobachtungsmethoden und Computersimulationen hat sich das Bild erheblich gewandelt. Die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieser inneren Zone ist ein Beweis für dynamische Kräfte und Einflüsse, die zuvor kaum vorstellbar waren. Die Spiralstruktur ist nicht nur eine ästhetisch faszinierende Erscheinung, sie stellt auch ein wertvolles Instrument zur Erforschung der Kräfteverhältnisse bei der Bildung und Entwicklung des Sonnensystems dar.

Diese spiralförmigen Anordnungen entstehen durch komplexe Wechselwirkungen von Gravitationskräften, die auf die kleinen, eisigen Körper wirken, welche die Oortsche Wolke bevölkern. Dabei spielen nicht nur die Anziehungskräfte der Sonne eine Rolle, sondern auch die Einflüsse benachbarter Sterne, massive planetare Objekte und sogar galaktische Gezeitenkräfte. All diese Faktoren tragen zur Entstehung dieser dynamischen Strukturen bei und ermöglichen Forschern, neue Hypothesen über die Stabilität und Bewegung von Kometen und anderen Kleinkörpern zu formulieren. Ein wesentlicher Aspekt der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ist ihre Rolle bei der Umlenkung von Kometenbahnen. Kometen, die in dieser Region entstehen oder verweilen, können durch die gravitative Wirkung der Spiralstruktur auf ungewöhnliche Bahnen gelenkt werden.

Dies erklärt teilweise die Häufung von langperiodischen Kometen, die plötzlich in das innere Sonnensystem gelangen und aus ihren typischerweise stabilen Umlaufbahnen herausgerissen werden. Die Spiralstruktur agiert wie eine Art kosmischer Schleuder, die Material aus der Oortschen Wolke in Richtung Sonne beschleunigt. Die Untersuchung dieser Prozesse hilft, Kometenankünfte besser vorherzusagen und trägt zu einem verbesserten Verständnis der Dynamik von Kleinkörpern im äußeren Sonnensystem bei. Darüber hinaus beeinflusst die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke auch Theorien über die Planetentstehung und die frühzeitliche Evolution unseres Sonnensystems. Die Verteilung von Materie in dieser Region, die sich offenbar in einer spiralförmigen Anordnung organisiert, gibt Einblicke in die Mechanismen, durch die sich Planeten und andere Himmelskörper vor Milliarden von Jahren formten.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass gravitative Resonanzen mit den großen Gasplaneten, insbesondere Jupiter und Saturn, maßgeblich an der Aufrechterhaltung dieser Spiralstruktur beteiligt sind. Diese Resonanzen können Material in spezifische Bahnen lenken und so eine Art harmonische Ordnung innerhalb der ansonsten chaotischen Wolke erzeugen. Das Verständnis dieser Prozesse unterstützt auch die Suche nach Planet X oder anderen noch unbekannten massereichen Objekten am Rande des Sonnensystems. Einige Modelle legen nahe, dass die Spiralstruktur Hinweise auf die Anwesenheit solcher Himmelskörper enthalten könnte, die durch ihre gravitative Wirkung die Eis- und Staubpartikel der Oortschen Wolke beeinflussen und damit indirekt nachweisbar sind. Tracking dieser Strukturen eröffnet somit neue Wege, um bisher unsichtbare Planetenkandidaten zu identifizieren und ihre Eigenschaften zu untersuchen.

Die Erforschung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke profitiert stark von den Fortschritten in der Weberschalltechnik, der Infrarotastronomie und der Simulationstechnik. Teleskope wie das VLT (Very Large Telescope) und Weltraummissionen, die auf die Beobachtung von entfernten Eisobjekten spezialisiert sind, liefern zunehmend detaillierte Daten, die das Bild der Oortschen Wolke neu gestalten. Parallel dazu erlauben immer leistungsfähigere Computer die Simulation komplexer Gravitationsfelder und die Nachbildung von Spiralmustern auf kleinem Maßstab. Diese Kombination aus Beobachtung und Theorie ist zentral, um die Spiralen in ihrer Entstehung, Struktur und Entwicklung zu verstehen. Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke bleibt zwar ein dynamisches Forschungsfeld, doch die gewonnenen Erkenntnisse haben bereits weitreichende Konsequenzen für die Astronomie und die Erforschung unseres kosmischen Umfelds.

Sie tragen dazu bei, die Grenzen des Sonnensystems genauer zu definieren und die Wechselwirkungen zwischen kosmischer Materie und Gravitationskräften zu verstehen. Auch die Geschichte der Kometenanflüge, die Einfluss auf die Erde und das Leben hatten, kann durch die Analyse dieser Struktur besser nachvollzogen werden. Abschließend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke ein bedeutender Schritt nach vorne in der Erforschung der äußeren Randzonen unseres Sonnensystems ist. Sie erweitert den Blick auf die komplexen Mechanismen, die Materie in den äußeren Bereichen des Sonnensystems formen und lenken. Diese Erkenntnisse tragen nicht nur zu einem besseren Verständnis der planetaren Entstehung bei, sondern sind auch von zentraler Bedeutung für zukünftige Missionen, die den äußeren Rand unseres kosmischen Nachbarschaft erkunden wollen.

Die Spirale in der Oortschen Wolke ist somit sowohl ein optisches wie auch wissenschaftliches Mysterium, das die Faszination der Astronomie neu entfacht und spannende Perspektiven für zukünftige Forschung liefert.