Die Raumfahrtindustrie steht an einem Wendepunkt. Während traditionelle Raketenstarts teuer, umständlich und hinsichtlich Umweltbelastung problematisch sind, bietet das Konzept von StarTram eine innovative Alternative, die eine Veränderung in der Art und Weise einläuten könnte, wie wir in den Weltraum gelangen. StarTram verfolgt den Ansatz, elektromagnetische Technologien und magnetische Levitation (Maglev) zu nutzen, um Cargo und in Zukunft auch Menschen effizient, sicher und kostengünstig vom Erdboden in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern. Das StarTram-System wurde von den Physikern James R. Powell und Dr.

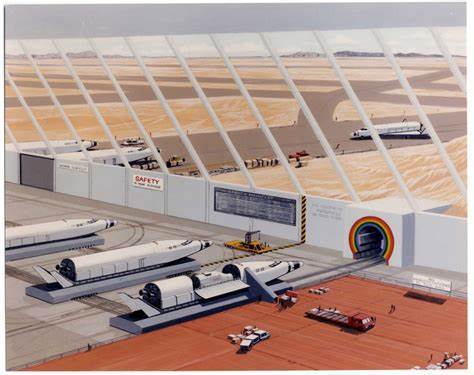

George Maise entwickelt. Basierend auf den bahnbrechenden Konzepten zur Supraleitfähigkeit und Magnetschwebebahntechnologie aus den 1960er Jahren wurde StarTram als ein mehrstufiges Raumtransportsystem konzipiert, das Personentransporte vom Frachtbetrieb unterscheiden kann und im Laufe der Zeit durch Technologiefortschritte realisierbar sein soll. Das grundlegende Prinzip basiert auf einem langen Vakuumtunnel, in dessen Inneren Fahrzeuge durch elektromagnetische Kräfte auf Maglev-Schienen beschleunigt werden. Dabei werden Geschwindigkeiten nahe der Orbitalgeschwindigkeit von ungefähr 7,8 km/s erreicht oder sogar überschritten. Das Besondere an StarTram ist, dass es die Energie aus einer externen Stromquelle bezieht, anstatt sich auf chemischen Treibstoff zu verlassen – ein Paradigmenwechsel, der grundsätzlich neue Möglichkeiten eröffnet.

Das StarTram-Konzept ist in verschiedene Generationen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Die erste Generation, Generation 1, ist speziell für den Transport von Fracht vorgesehen. Sie sieht den Bau eines etwa 130 Kilometer langen Tunnels auf einem Hochgebirgsgipfel auf einer Höhe von etwa 6.000 Metern vor. Dort herrscht bereits eine wesentlich dünnere Atmosphäre als auf Meereshöhe, wodurch Luftwiderstand und damit Energiekosten beim Austritt des Fahrzeugs minimiert werden.

Die Transporteinheit wird auf bis zu 30-fache Erdbeschleunigung (30 g) beschleunigt, was ausschließlich für unbemannte Ladung geeignet ist. Ein besonderer technologischer Kniff ist das sogenannte Plasmafenster, das als dichtes Energiefeld fungiert und den Vakuumzustand im Inneren des Tunnels aufrechterhält, ohne dass physische Barrieren geöffnet oder geschlossen werden müssen, wenn sich die Fahrzeugkapsel im Austrittsbereich befindet. Dies ist entscheidend, da ein Atmosphärenwechsel während des Austritts zu enormen Energieverlusten führen würde. Obwohl eine solche Beschleunigung von 30 g für menschliche Passagiere nicht tolerierbar ist, ermöglicht die Gen-1-Technologie Frachttransporte zu Preisen, die deutlich unter den bisherigen Raketenkosten liegen. Die Betriebskosten liegen geschätzt bei nur etwa 43 US-Dollar pro Kilogramm Nutzlast, während traditionelle Raketenstarts oft mehrere Tausend Dollar je Kilogramm kosten.

Die hohe Effizienz beruht vor allem auf der Tatsache, dass das Energiemanagement am Boden liegt und zahlreiche komplexe, schwere und fehleranfällige Systeme, die Raketen charakterisieren, entfallen. Die zweite Generation, Generation 2, stellt eine noch größere Herausforderung dar, da sie für bemannte Raumfahrten konzipiert ist. Um die Belastungen für Passagiere erträglich zu machen, muss die Beschleunigung stark reduziert werden. StarTram Gen-2 plant daher eine Beschleunigung von lediglich 2 bis 3 g über eine deutlich längere Strecke von bis zu 1.500 Kilometern.

Der Austrittspunkt der Startrampe soll auf eine Höhe von etwa 22 Kilometern über dem Boden verlegt werden. Dort ist die Atmosphäre extrem dünn, wodurch die Aerodynamik beim Aufstieg in den Orbit weit weniger problematisch ist und die Belastungen sowie der Brennstoffbedarf für das nachgeschaltete Raketentriebwerk erheblich reduziert werden können. Damit der massive und mehrere Tonnen schwere Starttunnel auf einer solchen Höhe weder durch Wind noch unter eigenem Gewicht zusammenbricht, werden neuartige magnetische Levitationstechnologien eingesetzt, die den Teil der Struktur, der in der Luft schwebt, abstützen. Dabei entsteht eine Art Megastruktur, die aufgrund gewaltiger Stromstärken in Supraleitern und Bodenkabeln elektromagnetisch stabilisiert wird. Dieses Konzept beinhaltet enorme technische Hürden, zum Beispiel die Kryotechnik zur Kühlung der Supraleiter, die Fähigkeit, Strukturen über Distanzen von mehreren hundert Kilometern zu stabilisieren, und die Bewältigung von Windlasten in großen Höhen.

Neben diesen physischen Herausforderungen stellt auch die Finanzierung eine der größten Hürden dar. Es wird geschätzt, dass die Herstellung einer Generation-2-Anlage zwischen 50 und 70 Milliarden US-Dollar kosten würde. Trotz dieser hohen Anfangsinvestition versprechen die Entwickler wegen der stark gesunkenen Nutzlastkosten von etwa 13.000 US-Dollar pro Passagier zukünftige Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit. Eine Zwischenlösung stellt die Generation 1.

5 dar. Diese Variante sieht den Transport von Passagieren und Fahrzeugen bei einer geringeren Endgeschwindigkeit von rund 4 km/s vor. Durch den Einsatz von OKR (Orbitalkorrektur-Rakete) oder anderer nachgeschalteter Antriebseinheiten kann die Restgeschwindigkeit fürs Erreichen der Umlaufbahn ergänzt werden. Die Tunnelstrecke ist hierbei kürzer, und die Beschleunigung liegt bei moderaten 3 g. Diese Variante senkt die technischen Anforderungen bei gleichzeitig verbessertem Zugang für bemannte Missionen und könnte ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Komplettlösung der Generation 2 sein.

Technologisch ist StarTram ein beeindruckendes Zusammenspiel von Elektrotechnik, Supraleitung, Materialwissenschaften sowie Raumfahrt- und Systemtechnik. Die Maglev-Technologie, die heute bereits bei Hochgeschwindigkeitszügen eingesetzt wird, wird hier auf ein neues Level gehoben. So sind zum Beispiel die beweglichen Fahrkörper mit supraleitenden Magneten ausgestattet, die induzierte Ströme in Aluminiumschleifen entlang der Tunnelwände erzeugen, was nicht nur die nötige Beschleunigung ermöglicht, sondern auch die Fahrzeuge berührungslos mit einem Sicherheitsabstand von etwa 10 Zentimetern hält. Energetisch ist der StarTram-Ansatz sehr effizient. Durch den Einsatz von supraleitenden Magneten in den Fahrzeugen und den Tunnelwänden werden nahezu alle elektrischen Verluste minimiert.

Zusätzlich erlaubt die Verwendung von supraleitenden magnetischen Energiespeichern (SMES) ein schnelles Laden und Entladen von Energiespitzen während der Beschleunigungsphase. Anstatt teuren Raketentreibstoff zu verbrennen, wird elektrische Energie genutzt, die theoretisch aus grünen Quellen wie Wind- oder Solarenergie stammen kann. Dies macht StarTram nicht nur zu einem potentiell kostengünstigen, sondern auch zu einem umweltverträglichen Transportweg in den Weltraum. Dennoch gibt es zahlreiche Herausforderungen, die überwunden werden müssen, bevor StarTram Realität werden kann. Die immense Länge des Tunnels, sowohl unterirdisch als auch teilweise in der Luft, macht Bau und Wartung zu einem Kraftakt.

Die Entwicklung von extrem robusten Vakuumrohren sowie das Management der enormen Energievorgänge sind technische Mammutprojekte. Auch Sicherheitsaspekte spielen eine große Rolle, insbesondere für die Generation 2, bei der Menschen transportiert werden sollen. Hohe Anforderungen an Notfallsysteme, Redundanzen und Passagierkomfort müssen erfüllt werden. Das StarTram-Projekt ist zudem von finanziellen und politischen Faktoren abhängig. Trotz des großen Potenzials könnten Anfangsinvestitionen und lange Realisierungszeiträume Investoren abschrecken.

Aktuelle Entwicklungen im Bereich von privaten Raumfahrtunternehmen, die kosteneffiziente Raketen entwickeln, wie SpaceX oder Blue Origin, zeigen, wie dynamisch sich die Branche verändern kann. StarTram bietet jedoch eine langfristige, fundamentale Veränderung des Zugangs zum Orbit, die, wenn umgesetzt, die Transportkosten drastisch reduzieren und die Errichtung von Weltrauminfrastrukturen wie Weltraumstationen oder sogar Siedlungen am Mond oder Mars erleichtern könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass StarTram ein visionäres und technikintensives Projekt darstellt, das in der Lage sein könnte, den Weltraumtransport umzukrempeln. Mit der Nutzung elektromagnetischer Kraft und moderner Maglev-Technologie hebt es sich klar von herkömmlichen Raketenstarts ab. Die verschiedenen Generationen ermöglichen eine schrittweise Entwicklung vom reinen Frachtbetrieb hin zum Passagiertransport mit hohen Sicherheitsstandards.

StarTram zeigt, dass technische Innovationen im Bereich der Raumfahrt nicht nur bei Raketen selbst ansetzen müssen, sondern dass auch alternative Ansätze in Form von elektromagnetischem Katapult oder Vakuumröhren denkbare und attraktive Zukunftsperspektiven bieten. Die Realisierung wird von entscheidenden technologischen Fortschritten, wirtschaftlicher Unterstützung und internationaler Zusammenarbeit abhängen. Eines ist jedoch sicher: Wenn StarTram und ähnliche Konzepte erfolgreich umgesetzt werden, könnte der Traum von kostengünstigem, schnellem und nachhaltigem Zugang zum Weltraum bald Realität werden – mit weitreichenden Folgen für Wissenschaft, Wirtschaft und das menschliche Verständnis des Universums.