Der Begriff Ensloppification ist ein relativ neues Schlagwort, das in der Debatte um Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Technologien an Bedeutung gewinnt. Es steht sinnbildlich für eine Entwicklung, bei der Qualität, Sorgfalt und fachliches Können im digitalen Umfeld zunehmend durch automatisierte, aber oft oberflächliche und fehleranfällige Prozesse ersetzt werden. Ursprünglich geprägt in der Webentwicklungsbranche, beschreibt Ensloppification die Tendenz, dass durch den Einsatz von KI und massenhaft eingesetzter Automatisierung eine Form von „digitaler Verwahrlosung“ einzieht, die sowohl die Inhalte als auch die Prozesse beeinträchtigt. Diese Entwicklung wirft Fragen nach Zukunftsfähigkeit, Kreativität und ethischen Standards digitaler Arbeit auf. Im Kern beschreibt Ensloppification die schleichende Degradierung von Qualität und Kompetenz, die durch die übermäßige Abhängigkeit von KI-Tools entsteht.

Beispielsweise führt die ständige Nutzung von KI-gestützten Code-Generatoren und Content-Erstellern dazu, dass grundlegende Fertigkeiten verlernt oder nicht mehr weiterentwickelt werden. Dies resultiert in einem sogenannten Deskilling, einem Abbau beruflicher Fertigkeiten. Für Entwickler, Designer und Kreative bedeutet dies, dass sie immer weniger Zeit in die echte Handwerkskunst und in durchdachte, sorgfältige Arbeit investieren, sondern sich stärker auf das „Prompten“ von KI-Systemen verlassen. Die Folgen dieses Trends sind weitreichend. Erstens versinkt die Qualität der digitalen Produkte.

Wenn generierter Code nicht auf Barrierefreiheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit hin geprüft wird, entstehen Fehler und Schwachstellen. Ebenso leidet die Nutzererfahrung, wenn Inhalte oft oberflächlich, fehlerhaft oder sogar irreführend generiert sind. Dies ist besonders fatal, da gerade das Internet und digitale Anwendungen durch ihre Allgegenwärtigkeit eine hohe Verantwortung für Bildung, Zugang und Nutzerkomfort tragen. Zweitens wird die Vielfalt der Ideen und Perspektiven in der digitalen Welt gefährdet. KI-Modelle basieren auf bestehenden Daten, die oft nur einen begrenzten Ausschnitt der Realität und Weltanschauungen abbilden.

Wenn sich Kreativität und Innovation nur noch auf die „Automatisierung“ beschränken, gerät die Entwicklung neuer, origineller Ansätze ins Stocken. Dies hat starke Auswirkungen auf den kulturellen Reichtum und auf die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt. Darüber hinaus zeigt sich auch ein ethisches Problem: Die Art und Weise, wie heutige KI-Systeme trainiert werden, basiert oft auf massiver Aggregation von Webinhalten ohne ausreichende Rücksicht auf Urheberrechte, Datenschutz oder die Fairness gegenüber den ursprünglichen Schöpfern. Diese sogenannte „Plagiatsmaschinerie“ erzeugt nicht nur moralische Bedenken, sondern gefährdet auch die digitale Infrastruktur und das Vertrauen der Nutzer in die Technik. Ein exemplarisches Symbol für Ensloppification ist der Webdesign- und Entwicklungsbereich, wo Tools wie Figma mit ihren KI-Integrationen versuchen, die Komplexität von Gestaltung und Programmierung durch einfache Automatisierungen zu ersetzen.

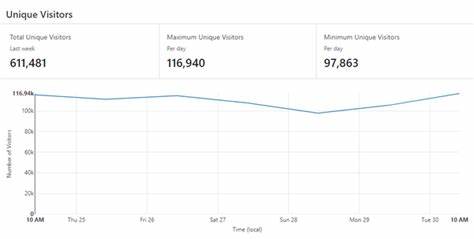

Die Folgen sind sichtbar: Fachliche Skills werden nicht mehr vermittelt oder weiterentwickelt, barrierefreie und gut nutzbare Software wird durch oberflächliche Features zwar vermeintlich schneller veröffentlicht, aber in der Tiefe leidet die Qualität erheblich. Die Nutzer, vor allem Menschen mit speziellen Anforderungen an Barrierefreiheit, spüren diese Verwahrlosung unmittelbar. Ein weiterer kritischer Punkt ist die stark zunehmende Verschleierung und Konzentration von Wissen. Große Tech-Konzerne wie Google nutzen KI, um den Zugriff auf Originalquellen immer weiter zu beschränken und Inhalte zu abstrahieren. Damit nehmen sie sich selbst eine zuverlässige Grundlage für Kontrolle und Transparenz und entziehen gleichzeitig der breiten Öffentlichkeit und kleineren Unternehmen wichtige Ressourcen.

Dieses „Vergraben“ des Webs ist ein Nebeneffekt von Ensloppification und verursacht eine Art digitale Informationswüste, in der die Qualität der Inhalte weiter abnimmt. Trotz aller Kritik darf man Ensloppification jedoch nicht einfach als technischen Trend abtun. Hinter diesem Phänomen steht ein gesellschaftliches und kulturelles Problem. Es zeigt sich ein Mangel an kritischem Umgang mit der Technologie und eine Entfremdung von den eigenen Fähigkeiten. Viele Menschen und Unternehmen geben unter wirtschaftlichem Druck oder aus Bequemlichkeit die Kontrolle ab und akzeptieren die Verflachung der digitalen Welt als vermeintlich unaufhaltsamen Fortschritt.

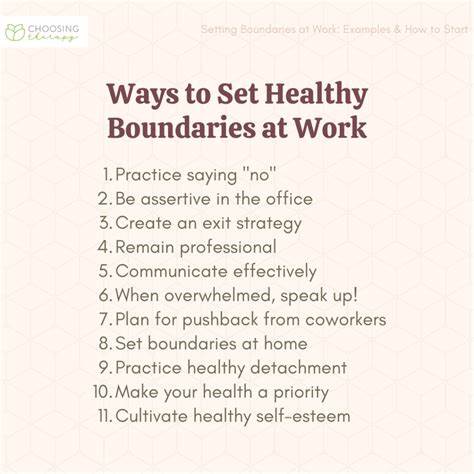

Dabei steigt gerade jetzt die Bedeutung von Qualität, Kompetenz und ethischem Umgang mit digitalen Technologien. Eine mögliche Antwort auf die Herausforderungen der Ensloppification liegt in bewusstem, reflektiertem Umgang mit KI und Automatisierung. Anstatt blind zu versuchen, alles zu automatisieren, sollten Entwickler und Kreative sich auf ihre zentralen Kompetenzen konzentrieren und die neuen Werkzeuge als Ergänzung und nicht als Ersatz sehen. Es braucht auch eine stärkere Sensibilisierung für Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und kreative Tiefe sowie eine aktive Förderung von Qualifikation und individuellem Können. Darüber hinaus sind politische und regulatorische Maßnahmen gefragt, um den fairen Umgang mit geistigem Eigentum zu gewährleisten und die Machtkonzentration im digitalen Raum zu begrenzen.

Transparenz und Offenheit müssen wieder zu Kernelementen der digitalen Infrastruktur werden, damit das Web und andere digitale Inhalte als verlässliche, vielfältige Quellen erhalten bleiben. Ensloppification zeigt also auf, dass die Digitalisierung keineswegs zwangsläufig zu mehr Effizienz und Fortschritt führt, wenn sie nur die Oberfläche berührt und die Tiefe ignoriert. Der eigentliche Wert der digitalen Welt liegt in ihrer Vielfalt, Qualität und Kreativität, die es zu bewahren gilt. Eine destruktive Verwahrlosung und Verflachung im Namen der Automatisierung und Beschleunigung schadet letztlich allen: den Fachkräften, den Unternehmen und vor allem den Nutzern. Die Herausforderung besteht darin, den technologischen Wandel gestaltbar zu machen und Ensloppification entgegenzuwirken.

Nur so kann eine nachhaltige, menschenzentrierte und kreative digitale Zukunft gestaltet werden, die nicht nur bequeme Dienste bereitstellt, sondern echte Werte schafft und erhält.