In der heutigen Zeit, in der Software immer komplexer und vielseitiger wird, nimmt die Bedeutung von nebenläufiger und asynchroner Programmierung stetig zu. Anwendungen müssen zunehmend viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen, ob im Bereich der Cloud-Dienste, verteilten Systeme oder reaktiven Benutzeroberflächen. JavaFlow ist ein innovatives Actor-basiertes Framework für Java, das es Entwicklern erlaubt, hochgradig nebenläufigen und asynchronen Code in einem klaren, linearen Stil zu schreiben und gleichzeitig eine deterministische Ausführung sicherzustellen. Dadurch wird der gesamte Entwicklungsprozess, insbesondere das Testen und Debuggen komplexer Systeme, deutlich vereinfacht. Im Folgenden wird das Konzept, die Funktionsweisen und die praktischen Einsatzmöglichkeiten von JavaFlow umfassend erläutert.

JavaFlow basiert auf dem bewährten Konzept von FoundationDBs Flow-Framework, überträgt es jedoch idiomatisch und vollständig in die Java-Welt. Entscheidend ist dabei der Einsatz von JDK-Continuations (neuer Bestandteil von JDK 21), die es erlauben, die Ausführung von Tasks zu pausieren und wieder aufzunehmen, ohne auf proprietäre Compilerlösungen oder Preprozessoren zurückgreifen zu müssen. Diese Continuations bilden das Fundament für ein flexibles und effizientes Cooperative-Multitasking-Modell. Entwickler können so einzelne logische Aktionen als "Actors" modellieren, die eigenständig Fortschritte machen, auf zuvor angefragte Ergebnisse warten und bei Bedarf Aufgaben unterbrechen, um CPU-Ressourcen anderen Actors zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist eine schlanke nebenläufige Behandlung, die deutlich ressourcenschonender als klassische Multi-Thread-Modelle agiert.

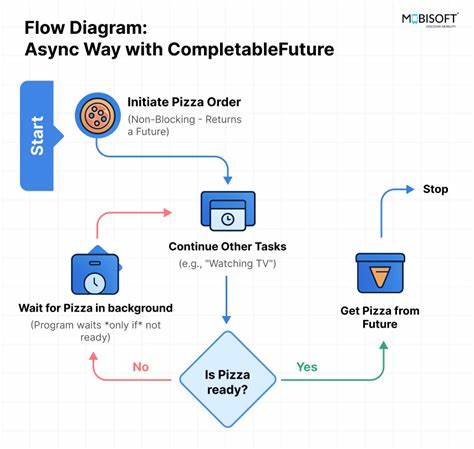

Ein Kernbestandteil von JavaFlow ist das Future- und Promise-Modell, das in Kombination mit Actors und Continuations verwendet wird. Durch die Verwendung von Futures lassen sich asynchrone Operationen einfach darstellen und deren Ergebnis später abrufen. Promises dienen als Gegenstück dazu, um das Ergebnis einer Future-Operation zu liefern oder Fehler zu signalisieren. Dieses Modell ermöglicht eine lineare, sequentielle Schreibweise asynchroner Logik ohne die Komplexität von expliziten Callback-Mechanismen oder komplizierten State Machines. Zugleich ist die Ausführung dank Cooperative Scheduling streng gesteuert, sodass nur ein Task gleichzeitig aktiv ist und die Kontrolle freiwillig durch Aufruf von Yield-Mechanismen abgibt.

Ein herausragendes Merkmal von JavaFlow ist die deterministische Simulation. In der Softwareentwicklung spielen reproduzierbare Tests eine entscheidende Rolle, gerade wenn es um zeitabhängige Abläufe oder Verteilte Systeme geht. Durch den Einsatz eines kontrollierten Schedulers und einer steuerbaren, simulierten Uhr lässt sich das gesamte Verhalten der Anwendung im Test deterministisch steuern. Das bedeutet: Szenarien, die in echten Umgebungen durch Scheduling-Unterschiede oder Netzwerkeinflüsse unvorhersehbare und schwer nachvollziehbare Ergebnisse zeigen, lassen sich in JavaFlow konsistent reproduzieren und analysieren. So können Entwickler Race Conditions oder Deadlocks gezielt aufspüren und beheben, was die Softwarequalität und Zuverlässigkeit massiv steigert.

Im Zuge der Entwicklung wurde JavaFlow modular aufgebaut und durchläuft derzeit mehrere Phasen, die sukzessive Features und Stabilität hinzufügen. Bereits abgeschlossen sind die Basiskomponenten für Futures und Actors, der kooperative Event Loop mit Prioritätensteuerung, Timer und Clock APIs, sowie ein umfassender I/O-Stack für asynchrone Dateisystem- und Netzwerkoperationen. Die Implementierung eines vollständigen RPC-Frameworks ermöglicht darüber hinaus die verteilte Actor-Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg und schafft damit die Grundlage für skalierbare verteilte Anwendungen. Fehlerbehandlung sowie Abbruch- und Stornierungsmechanismen sind vollständig integriert und gewährleisten robustes Verhalten auch in fehlerhaften Situationen. Die API von JavaFlow ist bewusst auf idiomatisches Java abgestimmt.

Entwickler finden vertraute Konzepte, ergänzt um die moderne Nutzung von Continuations und CompletableFutures. Das Einbinden von asynchronen Operationen erfolgt elegant mittels einfacher await-Methoden, die die Ausführung während des Wartens aussetzen und später nahtlos wieder aufnehmen. Code wird dadurch übersichtlicher, leichter wartbar und intuitiv verständlich. Dies steht im Gegensatz zu klassischen Future-basierten Systemen, die oft einen callback-lastigen oder komplexen State-Maschinen-Ansatz erfordern. Die Möglichkeit, die Ausführungsreihenfolge und Prioritäten von Tasks zentral zu steuern, verleiht Anwendungen zudem eine hohe Reaktionsfähigkeit.

JavaFlow integriert darüber hinaus leistungsfähige Timer- und Zeit-APIs, darunter eine virtuelle Clock, die es erlaubt, Zeitabläufe zu simulieren oder zu beschleunigen. So lassen sich Timeout-Mechanismen, Verzögerungen oder zeitgesteuerte Operationen präzise modellieren und testen. Die asynchronen Datei- und Netzwerkoperationen arbeiten komplett non-blocking und verschmelzen nahtlos mit dem Actor-Modell. Beispielsweise können Dateien auf einem realen oder simulierten Dateisystem geöffnet, gelesen, beschrieben und geschlossen werden, ohne Threads zu blockieren. Netzwerk-Kommunikation basiert auf einem flexiblen Transport- und Verbindungs-Framework, das TCP- und UDP-Sockets sowie RPC unterstützt und automatisches Error-Handling und Wiederverbindungen mitbringt.

Ein besonderer Fokus von JavaFlow liegt auf Fehlertoleranz und proaktiver Fehlerbehandlung. Durch eine gut durchdachte Fehler- propagation über Future-Ketten und robuste Abbruchmechanismen lassen sich Fehler elegant verarbeiten und nicht gewünschte Prozesse ohne Wartezeiten abbrechen. Die Entwickler erhalten ein konsistentes Exception-Handling-Modell, das klassische Fallstricke asynchroner Systeme vermeidet. Damit steigt die Verlässlichkeit und Wartbarkeit der Anwendungen. Darüber hinaus ist JavaFlow vor allem für Entwickler interessant, die umfangreiche Tests und Simulationen verteilter und nebenläufiger Systeme durchführen möchten.

Die Möglichkeit, sämtliche Aspekte von Timing, Scheduling und I/O präzise zu simulieren und Fehler gezielt durch „BUGGIFY“-ähnliche Fault-Injection-Mechanismen hervorzurufen, eröffnet völlig neue Potenziale für Debugging und Stabilitätsverbesserung. Komplexe Bugs, die sonst nur schwer reproduzierbar wären, lassen sich mit deterministischen Seeds zuverlässig reproduzieren. Dies ist in großen, verteilten Systemen ein unschätzbarer Vorteil. Für Entwickler bietet JavaFlow folgende Vorteile: Es ermöglicht die Programmierung hochgradig nebenläufiger und reaktiver Anwendungen in reinem Java ohne fremde Compilerwerkzeuge, es erlaubt das Schreiben von asynchronem Code in einem linearen, leicht verständlichen Stil und bietet gleichzeitig eine robuste Testinfrastruktur mit deterministischer Ausführung. Dank der integrierten Event-Loop-Steuerung und Task-Priorisierung erfolgt die Ausführung effizient und ressourcenschonend.

Die nahtlose Integration von asynchroner Datei- und Netzwerk-I/O erweitert den Anwendungsbereich hin zu verteilten Systemen, Microservices und reaktiven Architekturen. Die Projektentwicklung ist aktiv und wird stetig erweitert, wobei der Fokus auf Stabilität, Performance-Optimierungen und erweiterter API-Nutzbarkeit liegt. JavaFlow ist als Open-Source-Projekt auf Maven Central verfügbar und kann einfach in bestehende Projekte integriert werden. Die Verwendung von JDK 21 ist Voraussetzung, da das Framework stark auf die dortigen Continuation-Funktionalitäten setzt. Zusammenfassend steht JavaFlow für einen modernen Paradigmenwechsel in der Java-basierten asynchronen und nebenläufigen Programmierung.

Wachsender Bedarf an hochskalierbaren, responsiven Systemen verlangt nach Werkzeugen, die komplexe Concurrency-Modelle vereinfachen und die Testbarkeit verbessern. JavaFlow liefert genau dies – eine zukunftsweisende Actor- und Future-Infrastruktur, die Softwareentwicklung effizienter, verständlicher und zuverlässiger macht. Entwickler, die leistungsfähige, wartbare und gut testbare Systeme bauen wollen, finden hier eine wertvolle Ressource, um den Herausforderungen von Skalierung und Komplexität gerecht zu werden und gleichzeitig die Produktivität zu erhöhen.